私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

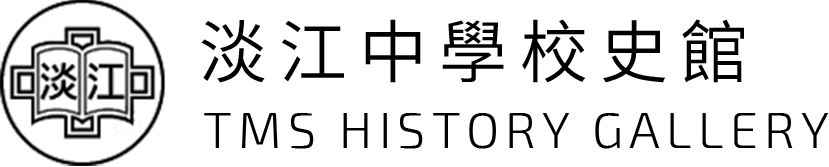

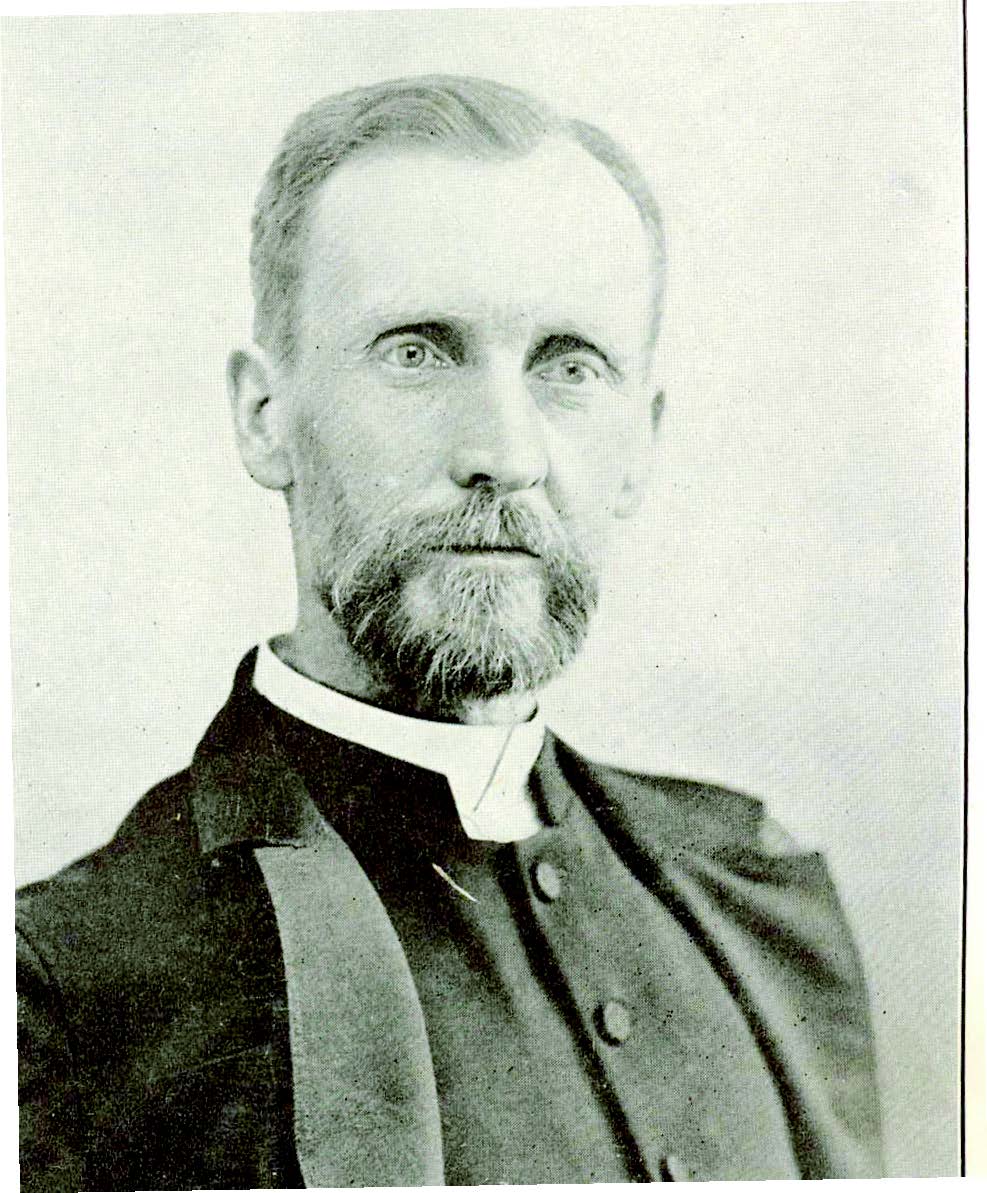

淡江中學的創辦人─馬偕博士

馬偕博士在淡水成為通商口岸之際來到淡水,即以此地為家,也做為他在台宣教、醫療和教育的基地。在近三十年間,馬偕博士不只弘揚基督教教義,建立北部臺灣基督長老教會;也傳播了西方的文化,他所設立的醫院和學校,成為臺灣現代化的里程碑。對啟迪民智,開通思想,變換社會風氣,均有深遠的影響,更對清末臺灣社會的現代化,具有不可磨滅的貢獻。

想要從哪裡開始呢?

開始他的傳奇一生

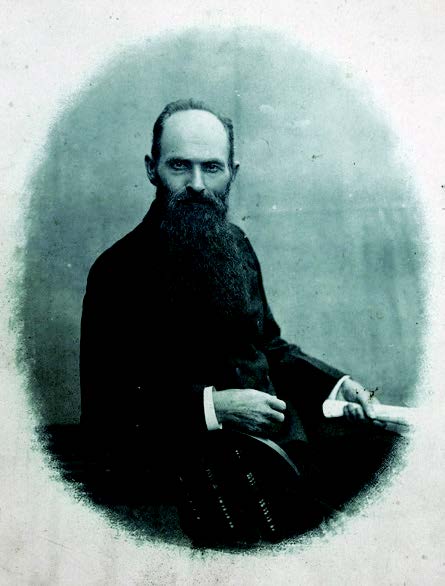

偕牧師出生於英屬加拿大安大略省(Ontario)牛津郡佐拉村,一個蘇格蘭移民的家庭裡。幼時在拓荒的環境中成長,十歲時在其家鄉的小教堂中,聽到一位遠自中國宣教歸來的英籍宣教師演講,受其感召,立志將來也要赴中國宣教。

馬偕牧師自師範中學畢業,擔任過數年的小學教員後,陸續到多倫多、普林斯頓和愛丁堡等大學深造,但他始終不改其赴中國宣教的初衷,經多次申請,直到 26 歲時方獲加拿大海外宣道會的派令,成為加拿大長老教會首位海外宣教師。

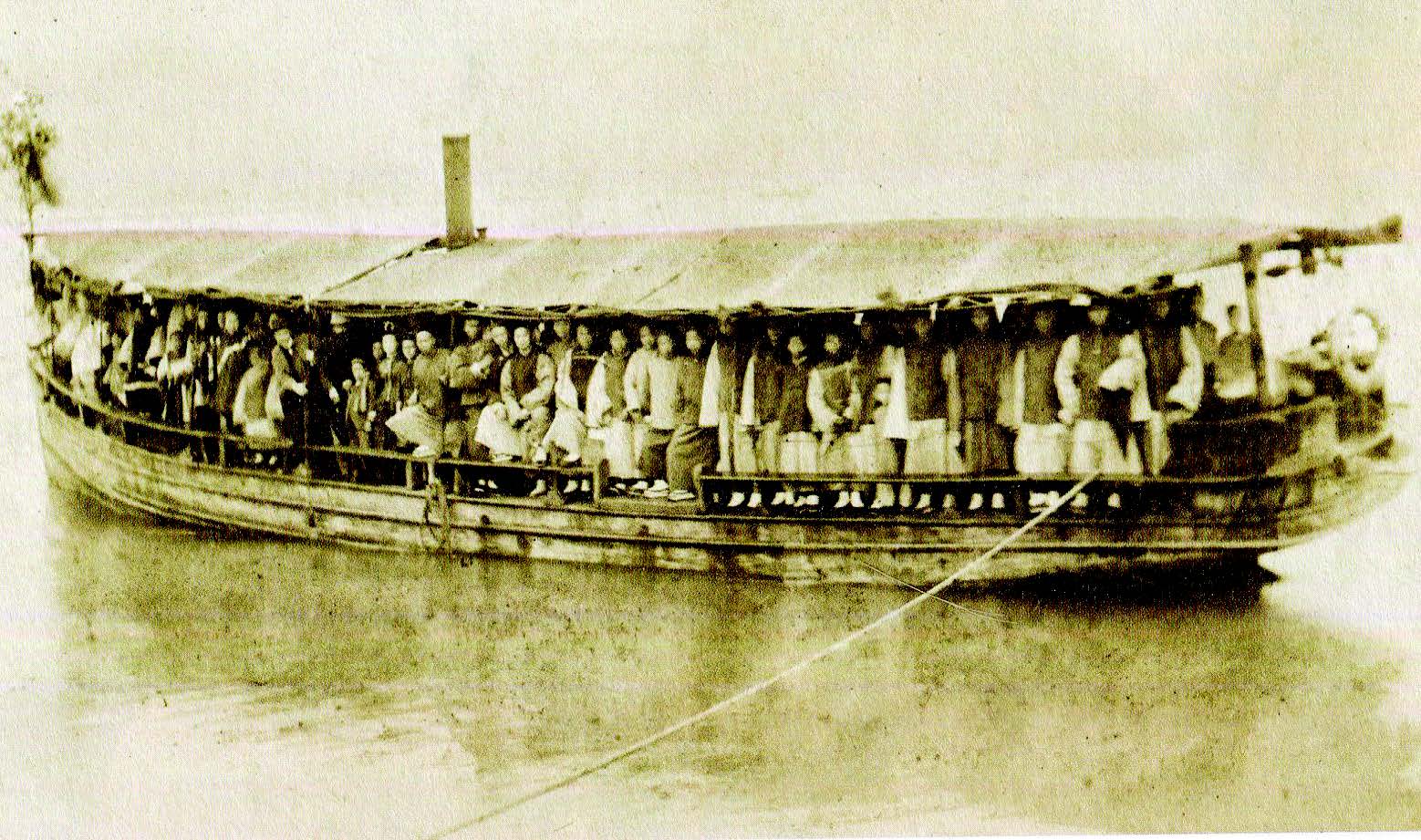

他辭別家鄉父老,乘火車到美國舊金山,再橫渡太平洋,經日本抵香港,為選擇工作地點,曾前往中國的廣州、汕頭和廈門探查,並在年底到達臺灣,於打狗港(今高雄)登陸。由於 1865 年時,英國長老教會已由廈門到臺灣南部先行展開工作, 而臺灣北部人口稠密,發展迅速,卻沒有基督教的傳播與教會。於是馬偕博士經南部宣教師的推介,毅然決定前往臺灣北部。

歷史小百科

馬偕博士是蘇格蘭高地武士的後裔。圖為馬偕家族的家徽「正義之劍」,和馬偕家族格紋花色。

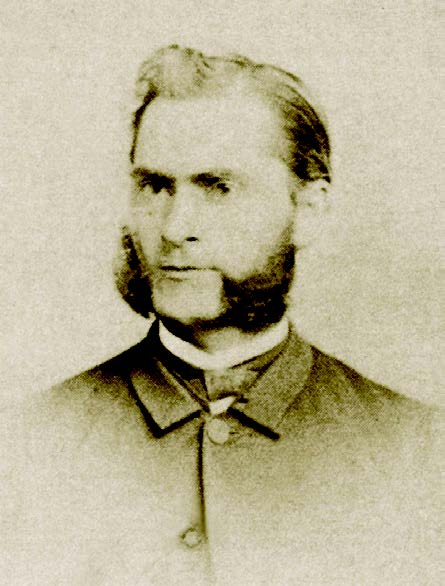

馬偕博士乘輪船海龍號於下午三時入淡水港,他被淡水秀麗的風光所吸引,決定將此地做為日後在台宣教的基地。接著他立刻偕同陪他北上的英籍宣教師,往中部徒步旅行一個月之久,以認識臺灣風土民情。回淡水後,馬偕博士在淡水街上租得一間原本要做為馬廄的房子,整理為寓所,以便和民眾一起生活,兼做為禮拜、行醫和授課的所在。同時,也找機會向鄉間的牧童求教通俗之台語,開始其宣教工作。

當時,淡水開港通商不久,華洋雜處,環境複雜,在文化、經濟和政治上差異過大而時起衝突,民眾仇外情緒高漲,使得馬偕博士的宣教歷程備感艱辛。但馬偕博士以無比的耐心和毅力,加上服務民眾的熱忱,逐漸克服了民眾對他的猜忌與排斥,並拉近與臺灣人之間的距離。

馬偕博士在淡水為五位信徒施行洗禮,建立臺灣北部第一所教會後,直到1880 年回加拿大述職的這八年間,他已開拓了廿間教會,這其中包括以排外聞名的艋舺和大龍峒、新店、三峽、鍚口(松山)及新莊等幾間台北主要城鎮的教會。

馬偕博士返加拿大述職回淡水後,不僅將宣教區推廣到苗栗以北甚至遠達東部的宜蘭和花蓮。此外,他也在淡水建立醫院和學校,以擴大其宣教規模,增加對社會的影響力。其間,雖發生清法戰爭,教會受到莫大的打擊和考驗,但其基礎反而屹立不搖, 證明馬偕博士所創的宣教事業和其影響,已無法和臺灣社會分割。

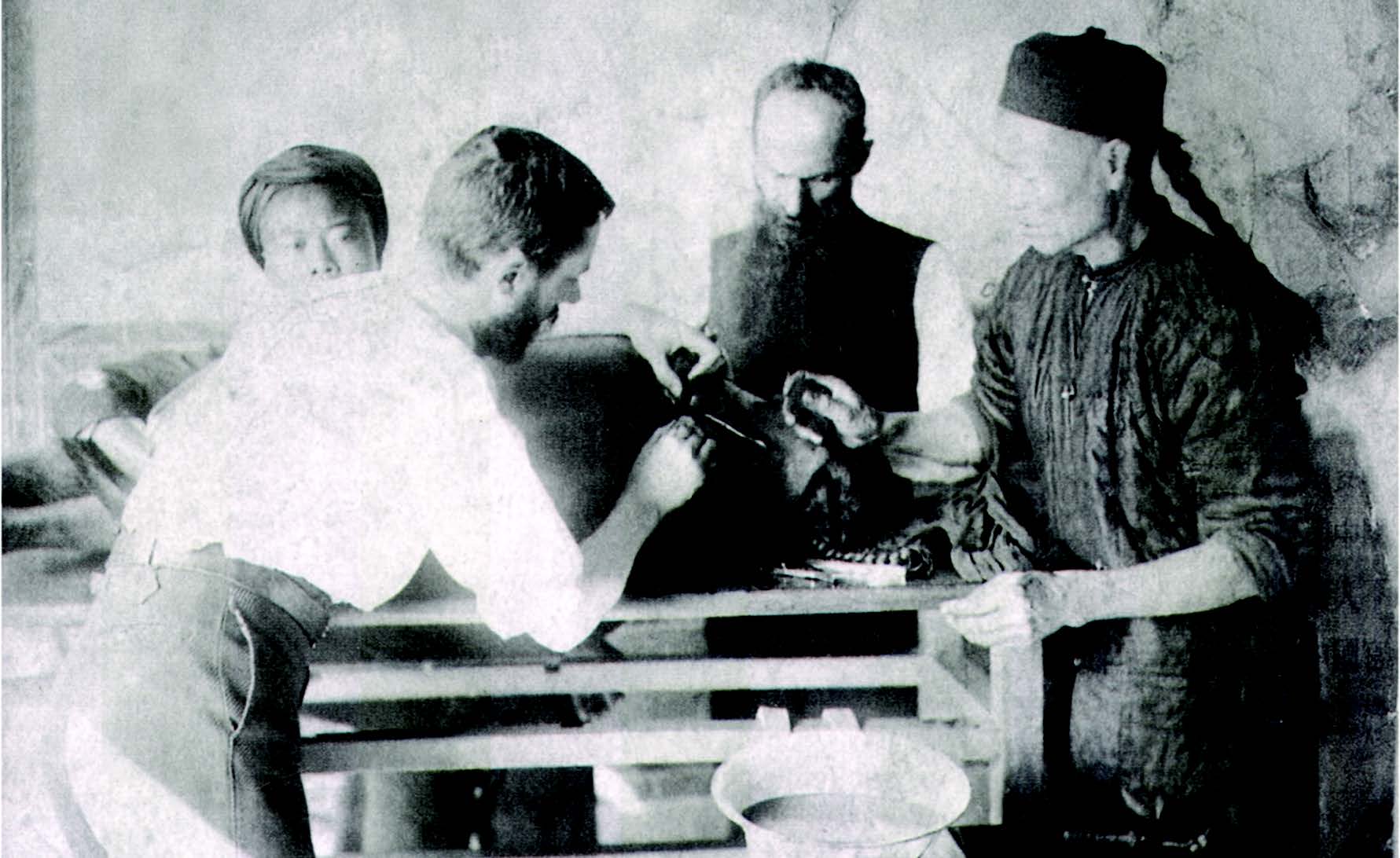

馬偕博士抵淡水後,即在其所租之寓所為人診療,供應西藥, 不久又增加開刀、拔牙和住院等設施。由於西醫療效快,尤其是當時民眾廣為瘧疾所苦,馬偕博士的奎寧水(quinine)是特效藥而大受歡迎。因此,求診者與日俱增,就在 1873 年 5 月另租民房為診所,名為「滬尾醫館」。

當時馬偕博士邀請駐淡水的外籍醫師,到醫館主持醫務, 並傳授醫療技術。這些洋醫先後有五位,其中以林格醫師(Dr. B.S.Ringer)最著名,他曾與馬偕博士合作解剖一位不明死因的葡萄牙水手屍體,發現其體內有肺蛭蟲的寄生,此乃世界首宗病例, 作出報告發表後曾名噪一時。加拿大也曾派醫療宣教師華雅各(Dr. J.B.Fraser)前來淡水駐院主持,唯兩年後因其妻病逝淡水而返國, 其夫人今仍安葬於淡江中學旁之外僑墓園。

歷史小百科

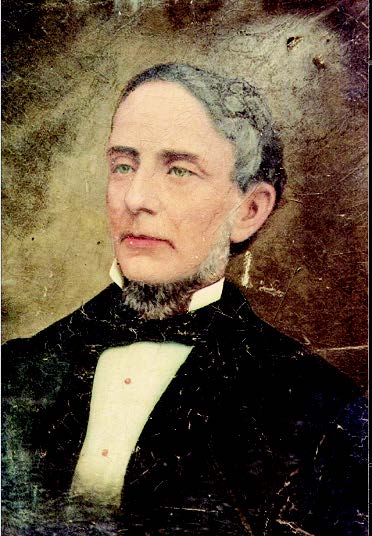

今日「滬尾偕醫館」內保存著馬偕船長的畫像。偕醫館是馬偕船長遺孀捐款三千美元以紀念她的亡夫所建, 因此稱「滬尾偕醫館」。

此外,馬偕博士也藉其傳教旅行,到處為人拔牙治病,他在台期間為人拔牙兩萬一千顆,傳為佳話;同時他也訓練學生和本地傳道人,在各地教會設醫療點,以擴大醫療服務範圍。醫療所需的經費大都為外商洋行所捐獻,本地士紳也略有資助。

1879 年,馬偕博士獲一位同姓馬偕的美籍婦人,為紀念其已故丈夫而捐款三千美元,資助其新診所之建築,馬偕博士以此經費遂在今淡水馬偕街建新診所,命名「滬尾偕醫館」,以紀念馬偕夫人義舉,此醫館建築今日尚保存在淡水,被視為古蹟,也是北臺灣西醫之發祥地。

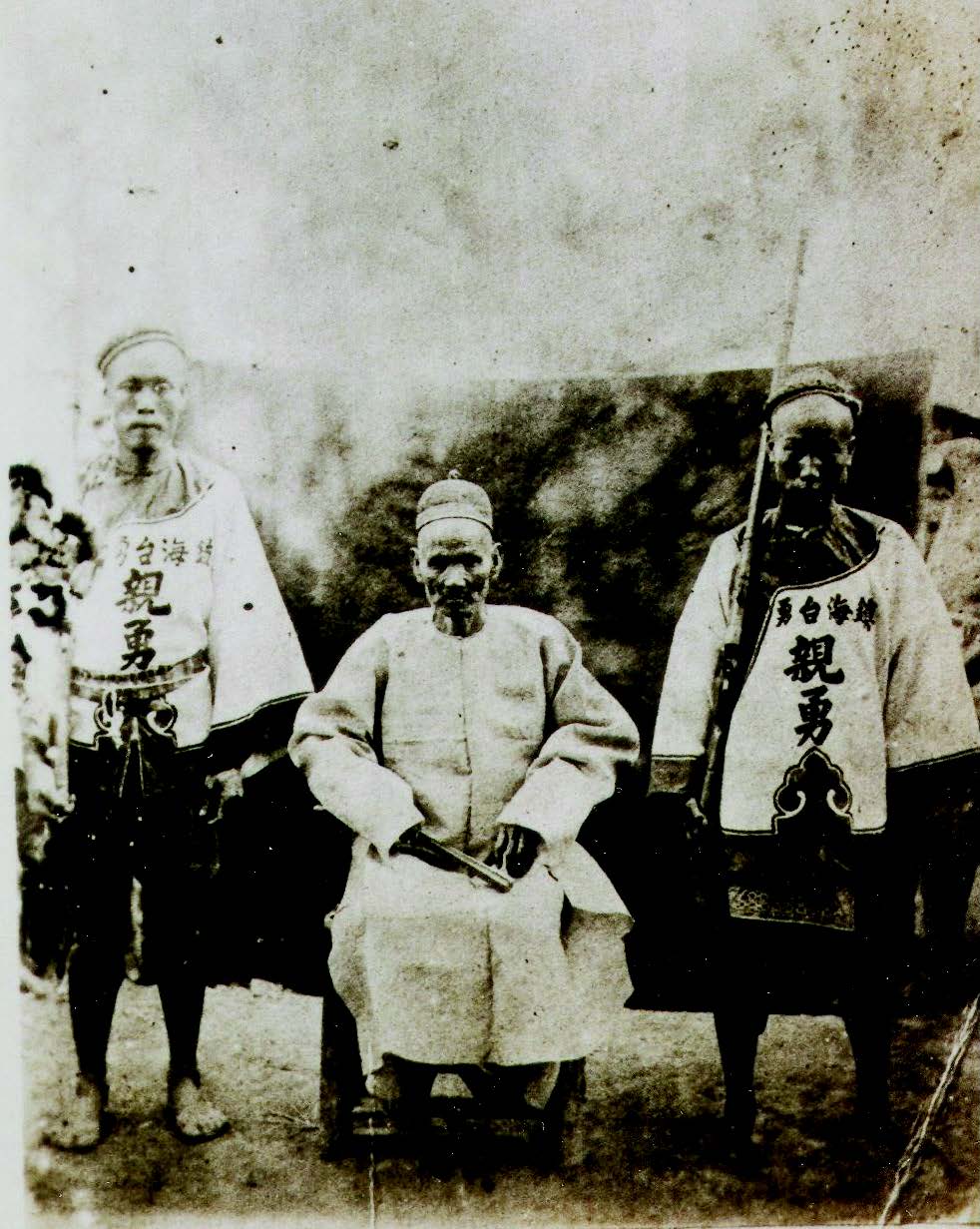

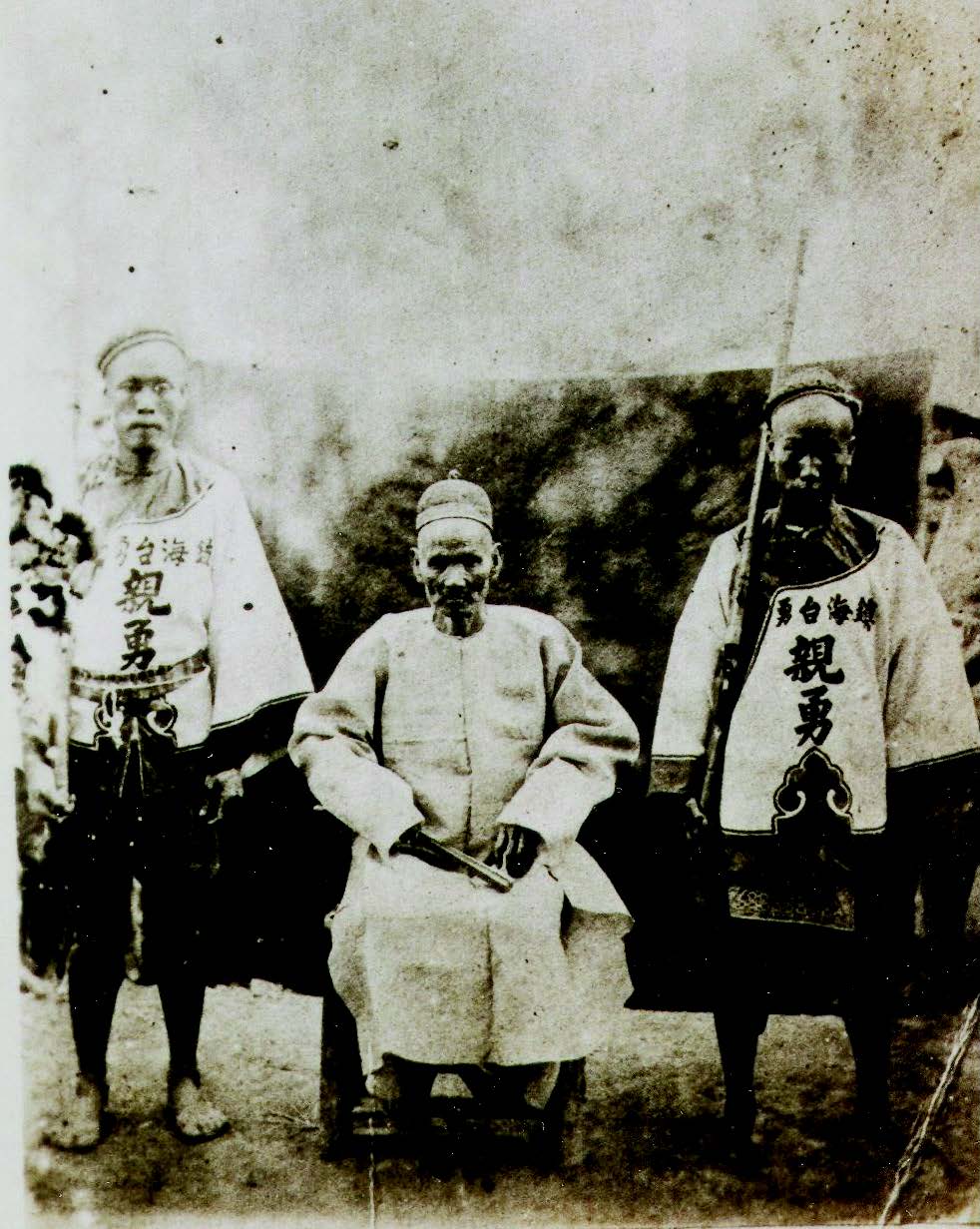

1884 年清法戰爭波及淡水,偕醫館毅然負起救護之工作。偕醫館主治醫師鐘森(Dr. C. H. Johnson)和當時在淡水港護僑之英艦軍醫伯朗,率英國水兵到偕醫館協助救護受傷之清勇,而獲軍功和獎勵。之後,清政府也常捐助醫館經費。

偕醫館在清末可說是聲名遠播的醫院,光是 1894 年赴醫館求診的病患已超過一萬人次。偕醫館設有病例管理、初診和複診的掛號手續,也有醫學報告發表和臨床教學,不僅醫務繁忙,制度也很完備。就連日本佔領臺灣後,政府也發給執照,准其醫療;而牛津學堂到醫館實習的學生,也有多人通過日本政府的醫學考試,取得醫師執照。

偕醫館直到 1901 年馬偕博士逝世後,才一度暫停工作。馬偕博士並非專業醫師,卻行醫救人無數,對臺灣現代醫療有啟蒙之功,更在世界醫學史上寫下光榮的一頁。

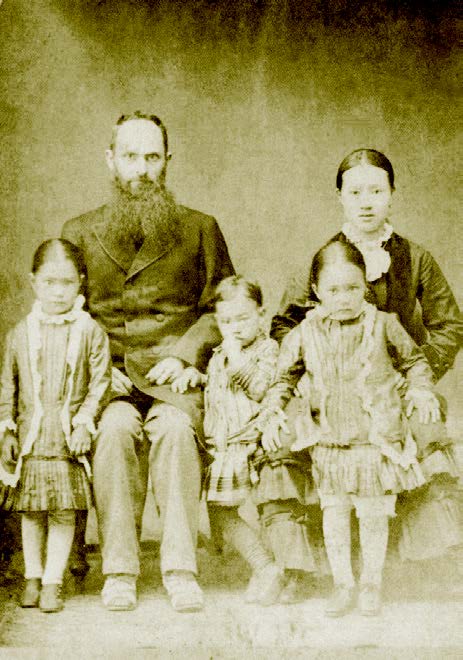

1878 年,馬偕博士為盡其終生在台傳教之志,與臺灣五股坑女子張聰明結婚。他們育有兩女一子,長女媽連、次女以利,成年後都嫁給馬偕博士的學生;獨子偕叡廉是淡江中學創辦人和首任校長。

偕媽連之子陳敬輝,是淡江中學的美術老師,也是著名畫家; 偕以利之子柯設偕,擔任過多年教員、教務主任,也曾兩度代理過校長。

1901 年 6 月 2 日,馬偕博士因喉癌病逝於淡水寓所,享年58 歲。家人遵其遺囑,6 月 5 日將他安葬於淡水外僑墓園西側,也就是他生前所購置的家族墓園。

1901 年 6 月 2 日,馬偕博士因喉癌病逝於淡水寓所,享年58 歲。家人遵其遺囑,6 月 5 日將他安葬於淡水外僑墓園西側,也就是他生前所購置的家族墓園。

歷史小百科

學生為他立建的方尖式墓碑,直到今日依舊高聳於墓園中,是政府認定的重要古蹟。

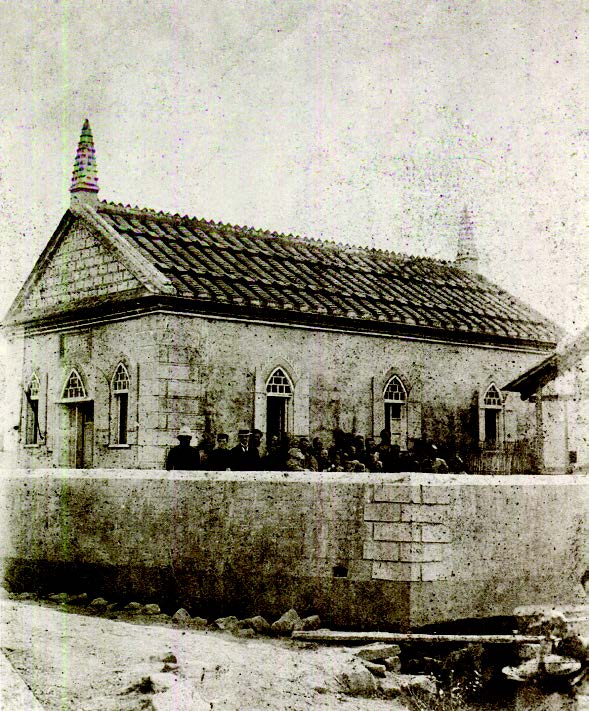

馬偕博士熱心教育,興學堂、設義塾,傳播現代科學,提升婦女地位。此外,他也孜孜改善民生,從外國輸入蔬菜種子;倡導衛生,引進醫療技術。他對本地文化也至為尊重,除了在其著作中立論闡述外,同時也將西方現代建築與臺灣建築融合並蓄,體現在其所建教堂、醫院和學校,終其一生認同臺灣,根留臺灣。

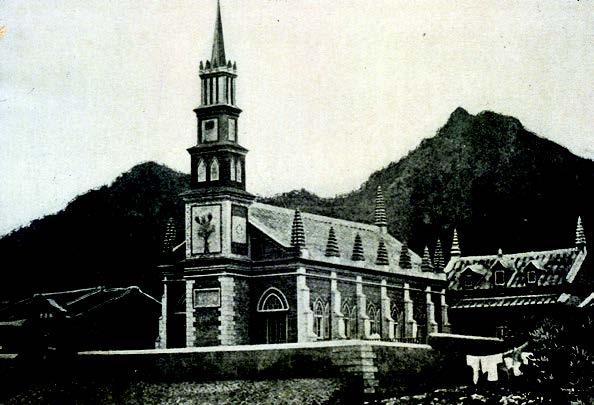

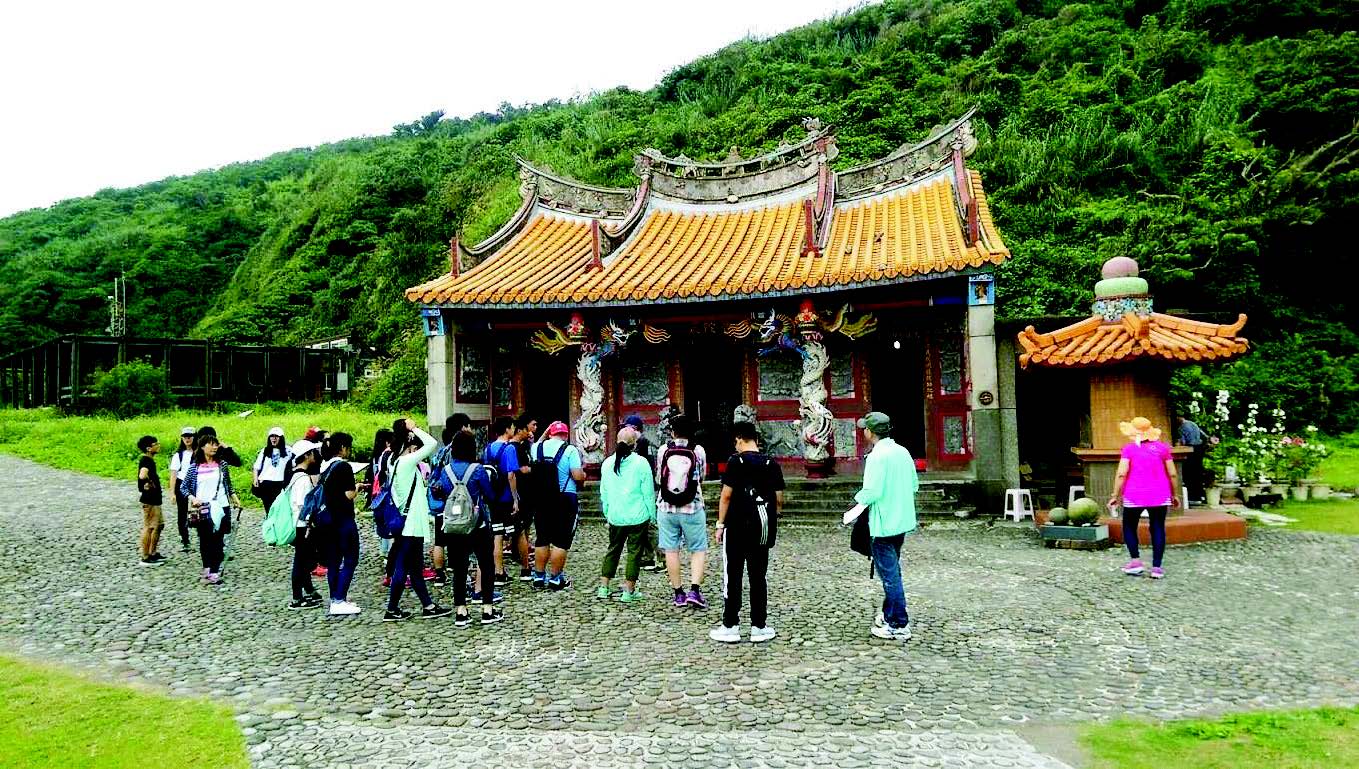

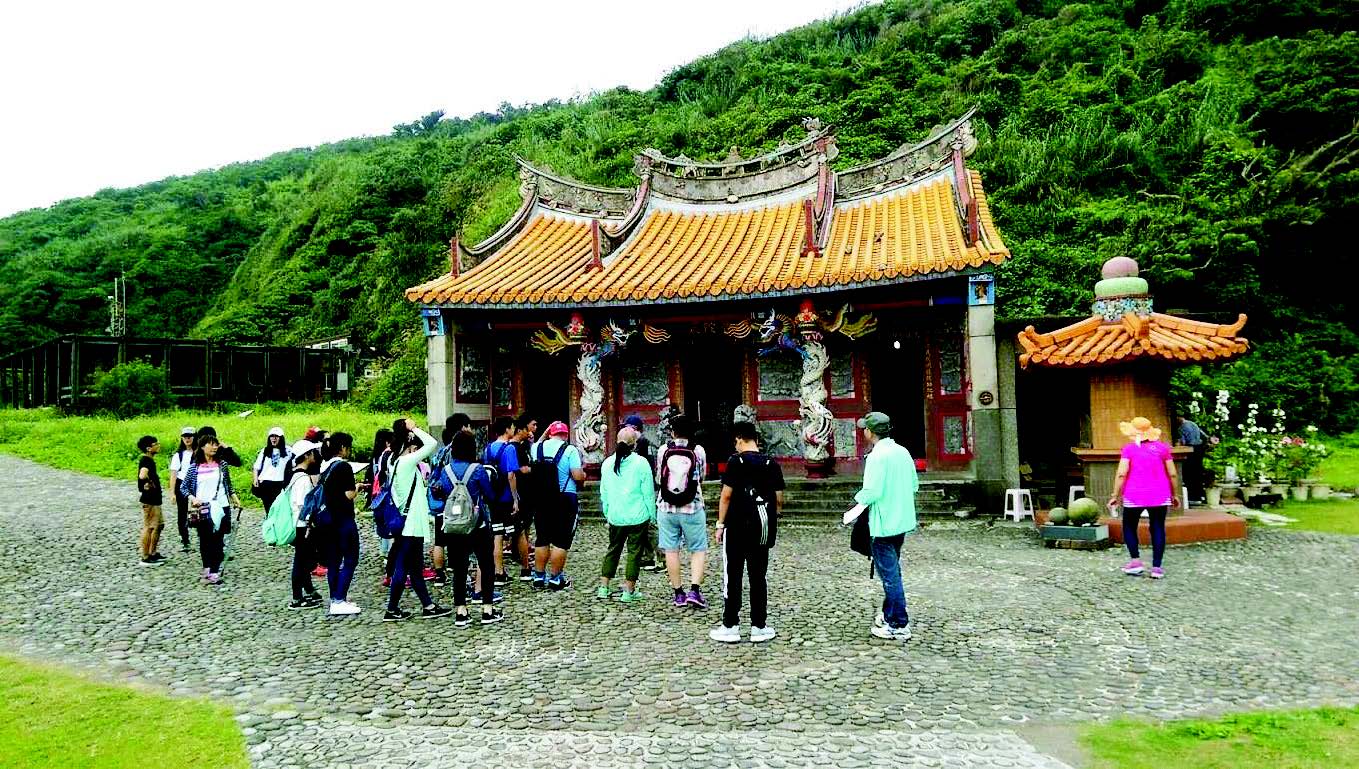

馬偕博士本身並非執照建築師,卻蓋了不少傑出而有趣的建築物。不少介紹臺灣建築史的書,都會提到馬偕博士所設計建造的教堂、醫院和學校。圖為清法戰爭後馬偕博士利用賠償款項,所建的七所教堂中的三所。

我衷心所愛的臺灣啊!我把有生之年全獻給妳

我的生趣在於此

我衷心難分難捨的臺灣啊!我把有生之年全獻給妳

我望穿雲霧,看見群山

我從雲中的隙口俯視大地

遠眺波濤大海,遠眺彼方─我好喜歡在此遠眺!

誠願在我奉獻生涯終了時

在那大浪拍岸的聲響中

在那竹林搖曳的蔭影下

找到我的歸宿⋯⋯

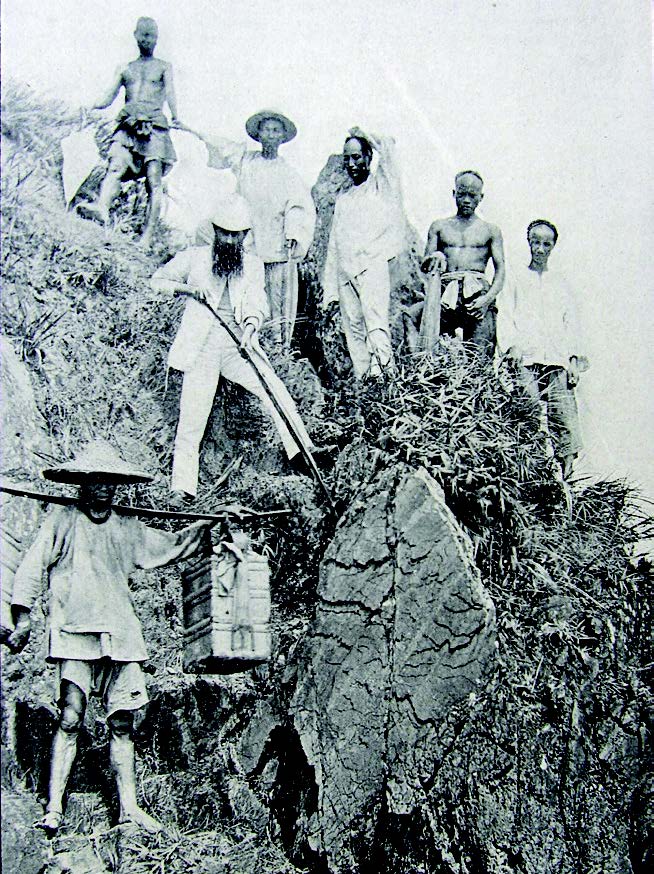

其旅行探險所留下的文字和影像,已成為研究清末臺灣最豐富、最權威,更是不可或缺的第一手資料。他到淡水兩天後,就開始一個月的北部踏查大旅行, 遠達埔里、日月潭;接著同一年內兩次登大雪山,深入高山原住民禁地。此外,他越過三貂嶺進出宜蘭二十八次,還三次下到後山花蓮,也出航至神秘的北方三島,甚至在龜山島建立教會,這些絕大多數是外國人從未涉足之地。

此外,他率學生到南臺灣開會時,也都是選擇徒步往返,1878 年也以兩個禮拜的旅行作為他的蜜月假期。馬偕博士多次探險旅行不僅著書記錄,其廣泛收集的各類物品,也讓他在淡水成立了臺灣最早的博物館。因此, 稱他是臺灣偉大的旅行探險家,實無過譽。

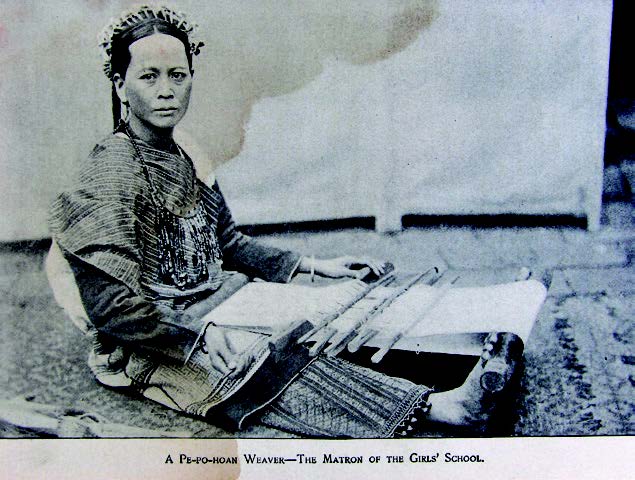

馬偕博士的噶瑪蘭鄉情

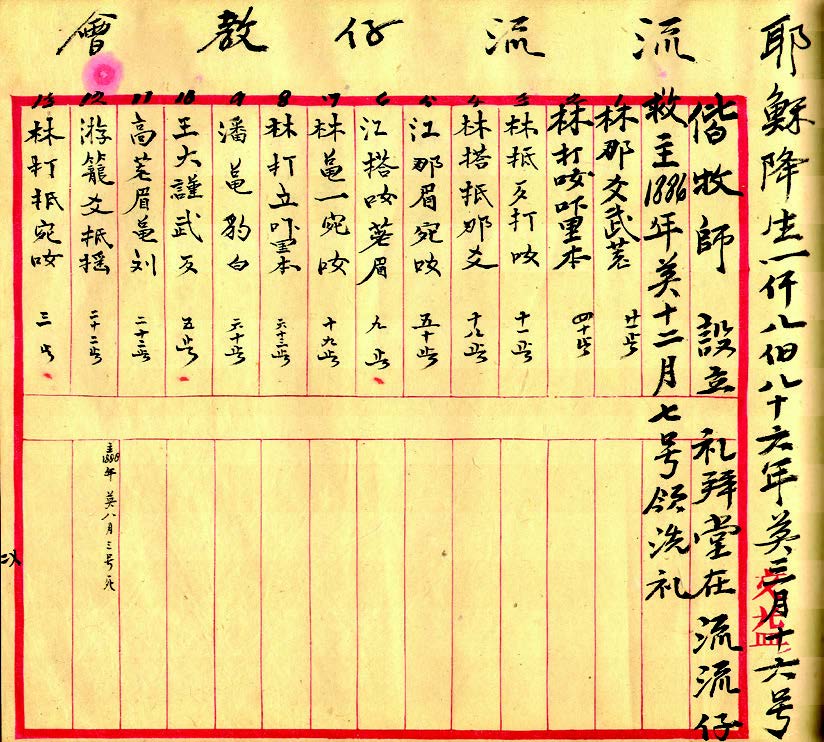

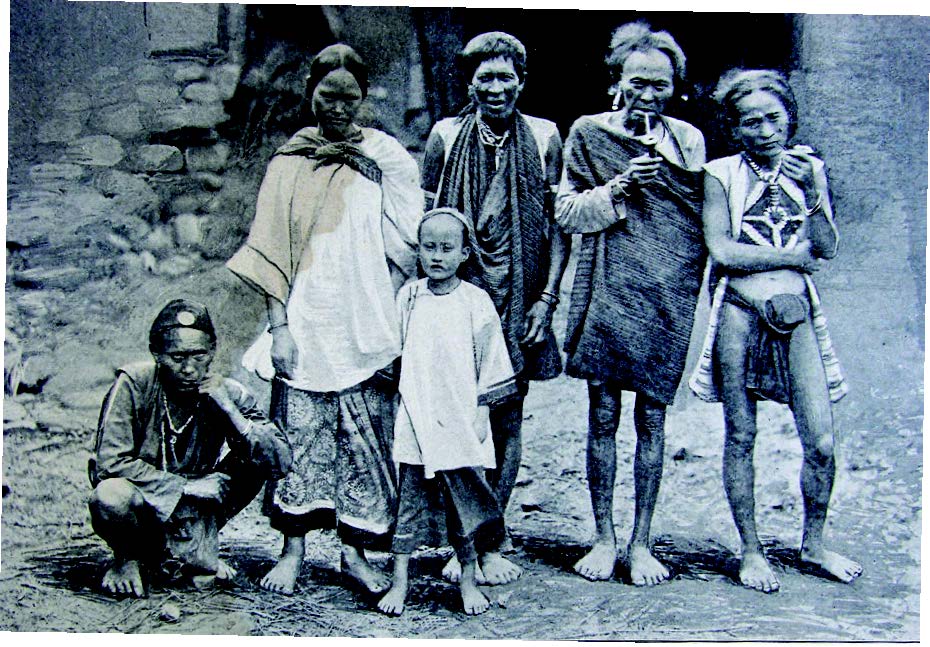

宜蘭在馬偕時代叫做蛤仔蘭、甲子蘭。住著馬偕博士稱之「平埔番」的噶瑪蘭人。馬偕博士自 1973 年 10 月開始,進出宜蘭、蘇澳達二十八次,除了在這多雨的平原上為噶瑪蘭 36 社設立了 34 所平埔教會,也和他們產生濃厚的情感,至今仍有不少動人的故事在那片土地上流傳。對噶瑪蘭平埔族的宣教,是馬偕博士在臺灣後半期的宣教重點,也最具傳奇性。

馬偕博士三到後山花蓮

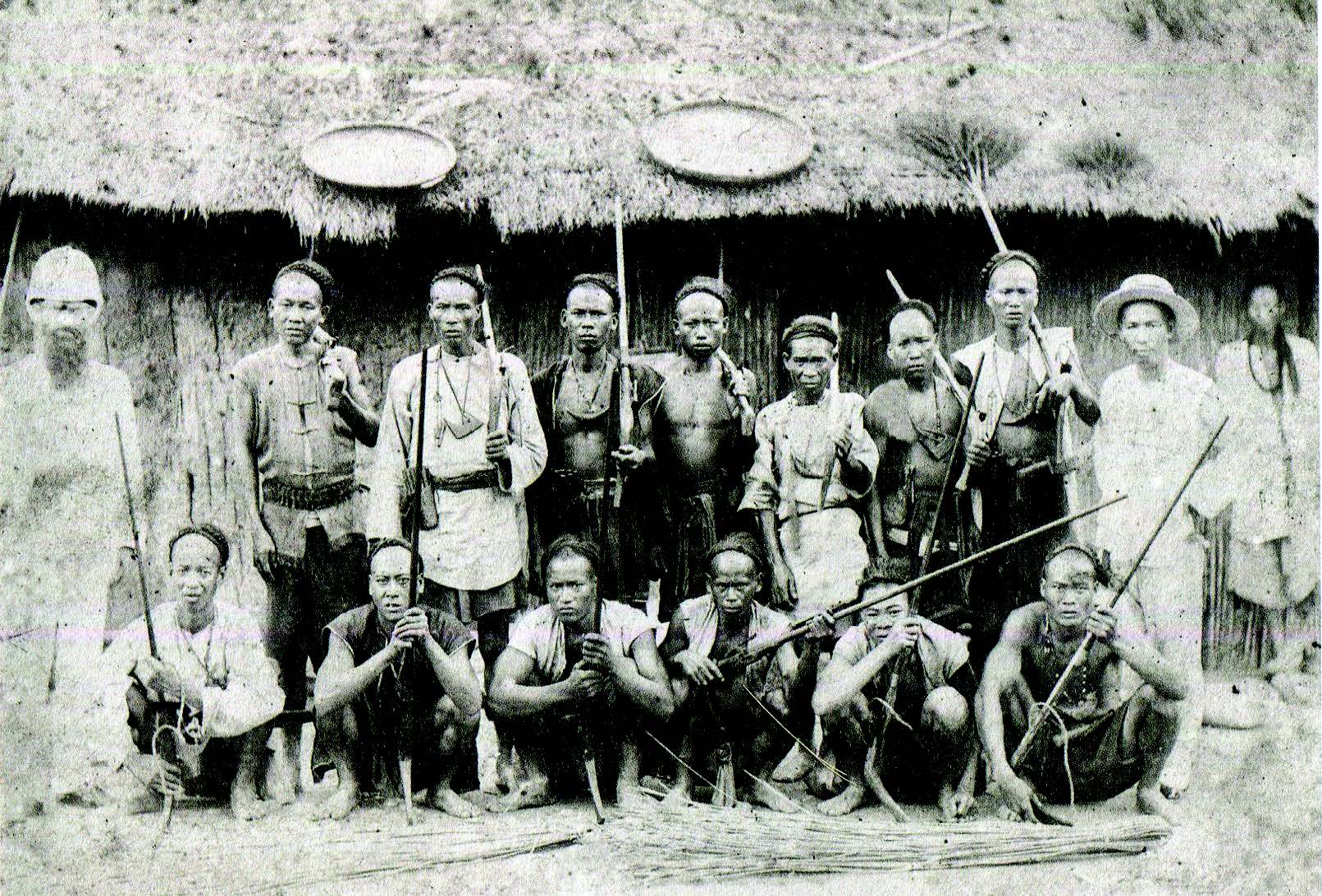

到臺灣後山花蓮(奇萊)探險是馬偕博士的心願。1876 年6 月他曾搭英國炮艇 Lapwing 號到花蓮,但因風浪過大,及岸上原住民的敵意而難以如願。直到1890 年9 月才如願完成花蓮的探險。首次七天的花蓮行腳,他除了宣慰了五個流離至花蓮的噶瑪蘭族教會,同時也到當時稱「南勢番」的阿美族七腳灣社等村落去訪問。他除了拔牙醫病,傳福音外,也留下珍貴的影像和文字紀錄,特別是詳載了九個年齡階層之部落組織。後來又在 1891 年 5 月及 1892 年 5 月連續兩年前往花蓮。

馬偕博士的原住民宗親

馬偕博士對臺灣原住民的接觸和研究相當深入和權威。他由平埔族新港教會附近的獅潭,和台北新店、三峽附近入山,接觸泰雅和賽夏兩族原住民,雖然數度險遭他們「出草」,但也和他們建立深厚的友誼。有趣的是,馬偕博士除了醫術高明、友善和誠意外,也因無原住民討厭的漢人髮辮,而稱馬偕是他們的「同宗」。馬偕的書中一直用「未歸順」來形容他們,稱讚他們沒有文明人通有的道德惡習。

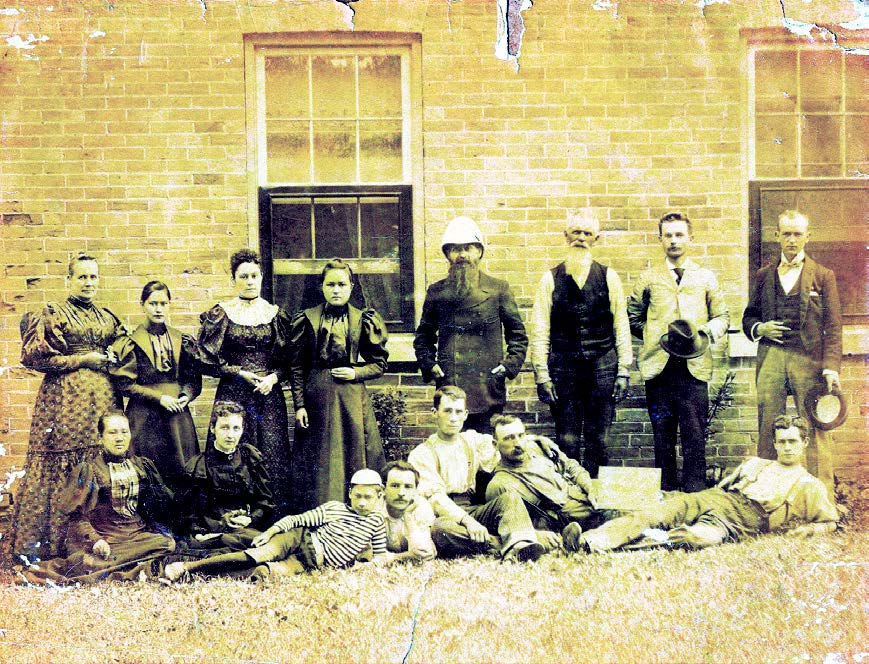

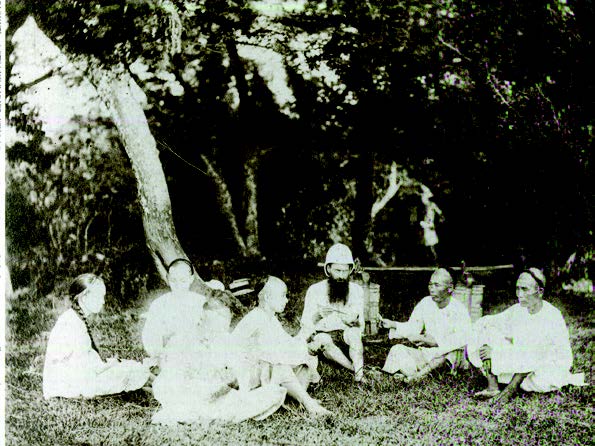

馬偕博士與早年培育出來的本地傳道人在淡水牛津學堂前留影。馬偕博士立於正中,右上為嚴清華,前排左一為陳榮輝,兩人是北臺灣最早的本地牧師。前排右起為八寶龍、蕭田、葉順、陳存心、莊天能、吳寬裕、劉在。都是北部教會的重要幹部。