私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

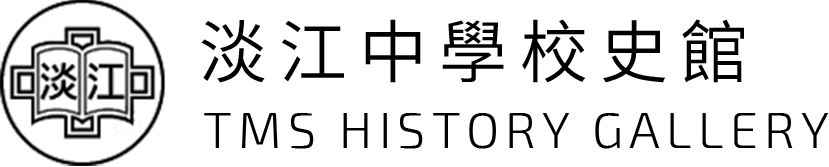

馬偕博士的露天學校

馬偕博士在臺灣宣教,基於氣候適應、語言文化、社會環境,和經濟條件的考慮,特別注重本土幹部人才的培訓,不只獲得明顯的成效,也影響後世深遠。自從他在淡水租屋傳教後,即招收信徒為學生,開始這項教育工作。

他在書中描述:

「我們在臺灣北部的最早學校,並非現在俯臨淡水河的那座名為牛津學堂的堂皇建築物;而是在大榕樹下,以蒼空為屋頂。我和阿華開始工作,每天一定有一個至二十個學生作伴。我們必定先唱讚美歌。如果天氣好,我們坐在榕樹或竹林下終日誦讀、研討或考試……」

當時因缺乏校舍,有時上課是在他家中,或是在醫館臨床實習,也經常在他傳道和醫療的旅途中就地授課。淡水沙崙海邊、八里坌大榕樹下及今高爾夫球場的山丘,都是他們常去的地方。

一直到 1880 年馬偕博士第一次返國為止,這八年被稱為露天教育時期,也被暱稱「逍遙學園」(Peripatetic School)。這期間是教育的拓荒時期,無正式的學制和教材,但它並非只是簡陋的基督教傳道人才訓練,因馬偕博士引進了西方極為先進的現代教育觀點,而教學層面也擴及自然與人文科學。

馬偕博士曾在其著作中敘述這所「在大榕樹下以蒼空為屋頂的學校」。他親自帶學生閱讀、研究和查考,作筆記、複習測驗,還到野外,上山下海採集各種動植物做成標本,以便觀察研究。此外, 學生也都要學習歌唱、演講和辯論等才能;出外旅行時,還要學習和民眾接觸、訪談並教導他們,晚上要一起工作檢討。他這所「巡迥學校」(Itinerant College)是效法自聖經中耶穌和他十二名門徒。

這種著重人格影響的師徒制教育,與馬偕博士當年在普林斯頓和愛丁堡求學時代,那些偉大的宣教師和教授給予他的身教感召有關。

這八年期間的學生共有22 人,都成了教會和醫療工作的重要人才,更是後來「牛津學堂」和「女學堂」的師資來源。

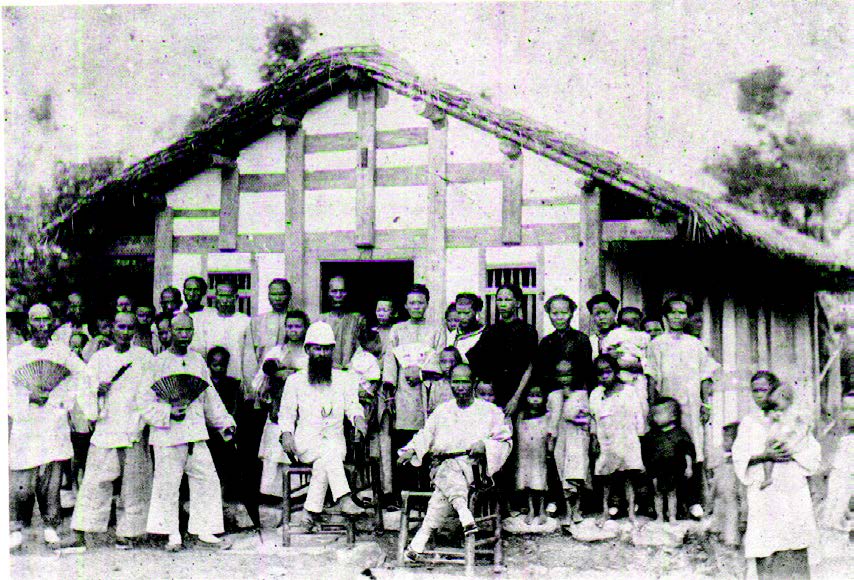

牛津學堂為現代教育之發祥地

1880 年底,馬偕博士回到加拿大,應邀在各地演講,報告他在臺灣的宣教經歷。他那充滿傅奇性的宣教成果,自然引起極大轟動。馬偕博士特別提議在淡水設立學校,以培養教會和社會所需人才。

此事立刻得到當地牧師和牛津郡一家「前哨評論報」(The Sentinel-Review)的大力支持,並發起募款運動。在 1881 年 10 月11 日馬偕博士返台的送別會上,他們交給他所募得的 6215 元加幣, 作為在淡水興建一所現代化學校的經費。

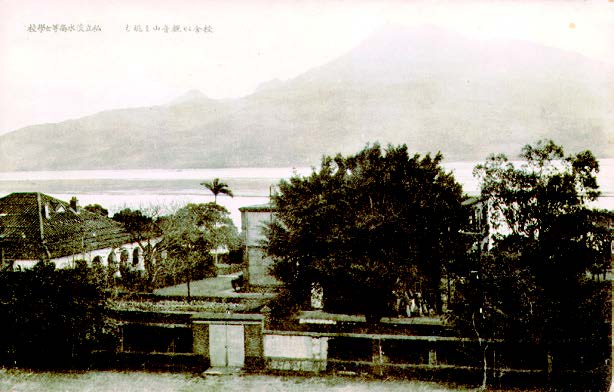

馬偕博士回到臺灣後立即著手進行,在今淡江中學西側購置土地,由福建購入磚瓦建材,並親自設計監工。1882 年7 月這座中西合璧的紅磚建築落成啟用,命名「理學堂大書院」,英文以 Oxford College(牛津學堂)稱之,為的是紀念加拿大牛津郡鄉親的盛情美意。

9 月 14 日舉行落成典禮和開學式,除了師生之外,有各地教會信徒、英國領事、外國行商、海關客卿,以及台北知府等清朝官吏。代表官方的孫開華提督致辭謂:「如此臺灣蕞爾小島,而有此學堂, 誠為全國最善之舉。」此外,也有中外人士捐贈經費和設備來共襄盛舉,可謂盛況空前。

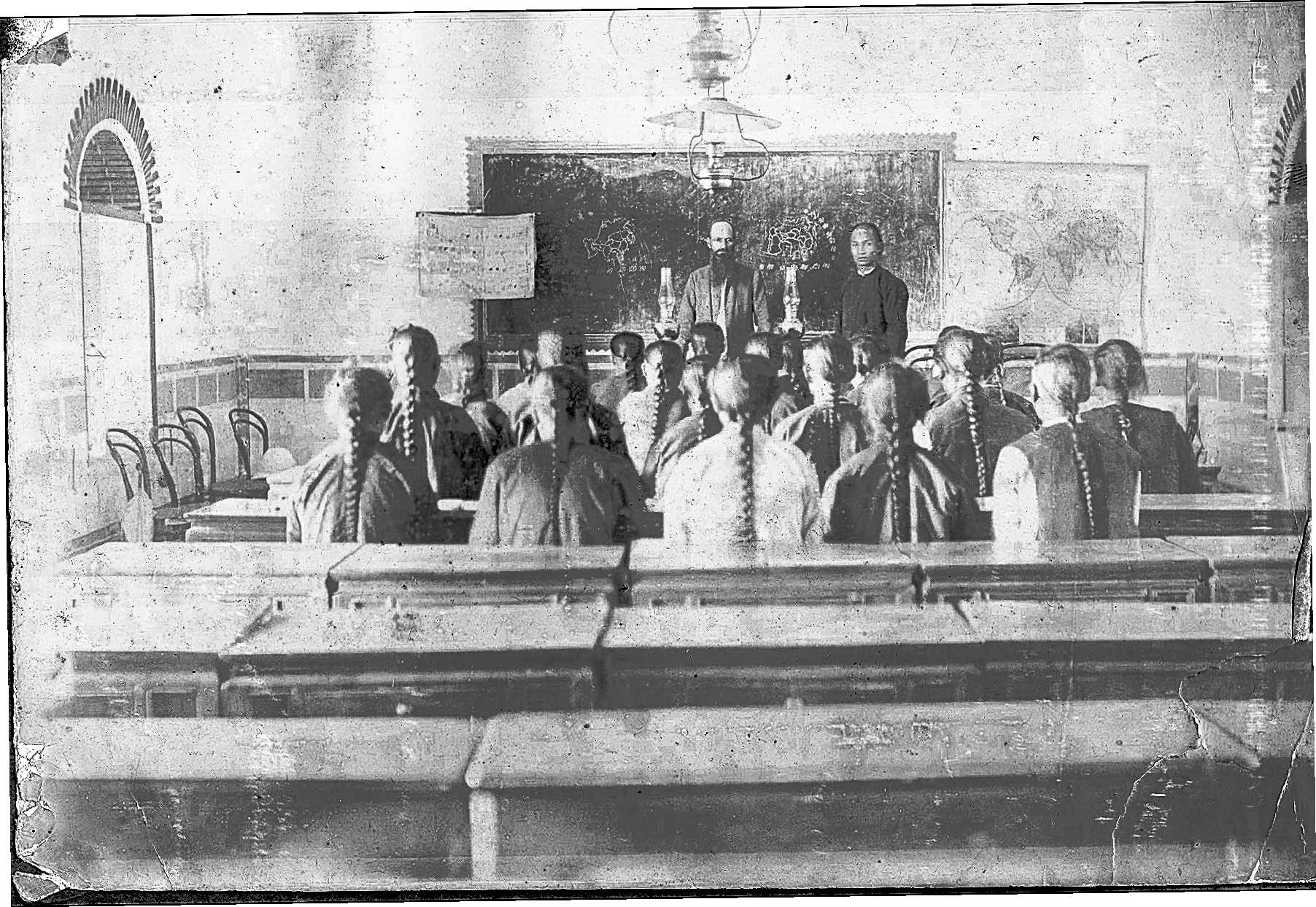

當時並無入學考試,學生由數十位志願者中,經各地傳道師選拔推薦。首屆有18 人獲准入學,而牛津學堂教師除了擔任校長的馬偕博士之外,尚有露天教育時期的學長及外聘的漢學教席等。

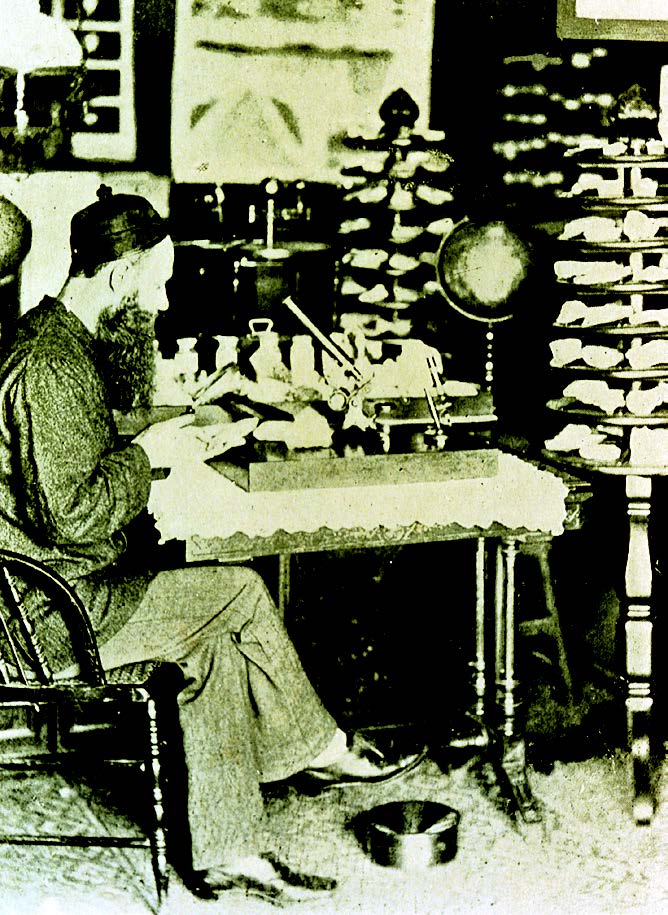

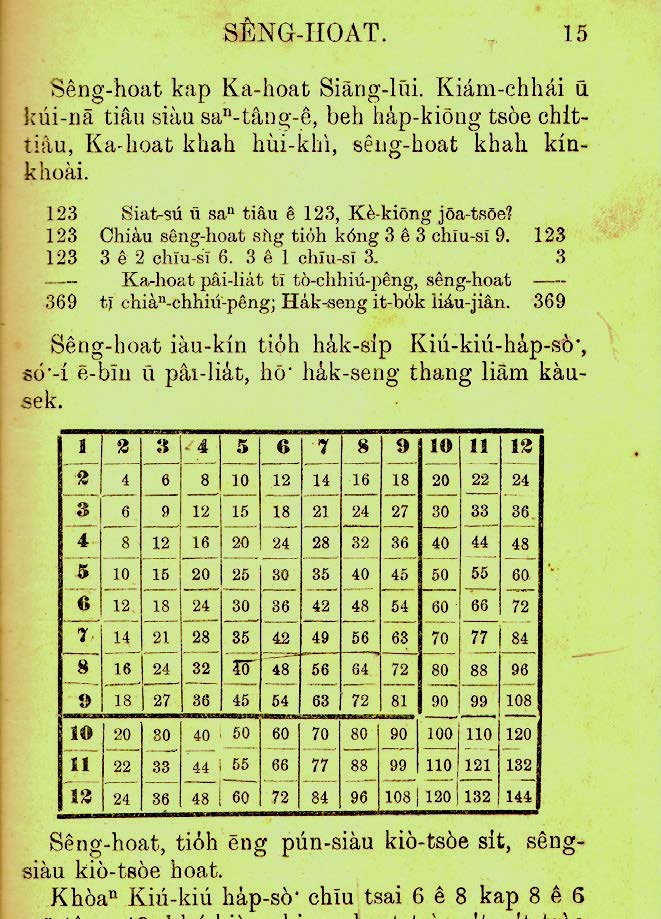

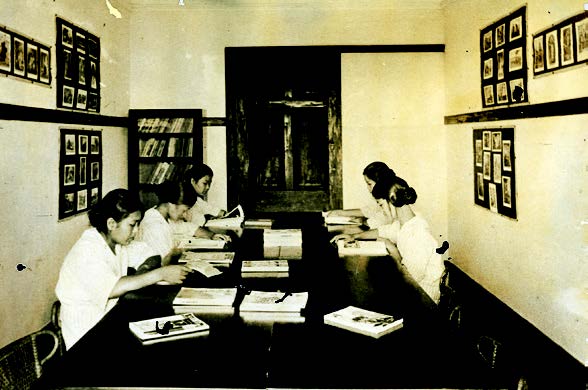

牛津學堂的教學內容,並非侷限於學習基督教教義、聖經研究等,還包括天文學、化學、物理、地質學、地理學、生物學、動物學、植物學和一般自然科學,也有衛生、解剖、藥理、臨床醫學、體育、音樂及算術等;教學設備有清末臺灣罕見的講壇、黑板、世界大地圖、天文圖、風琴、譜架,也有博物室、圖書室。此外,在馬偕博士的宿舍還有一間研究室,內有地球儀、萬花筒、相機、各式科學儀器、標本和收藏品等,多得如他所說:「可以使驕傲的文人低頭, 使自大的官吏悅服」。

其收藏臺灣各地人文及自然物品多達六百餘件,目前都收藏於加拿大安大略省國家博物館,2001 年有2 百餘件回台展出。

至於教學方式,除課堂授課之外,有野地實務教學、標本採集、參觀旅行等。由於學生採住宿生活,因此每晚「夜會」,學生有唱詩、演講、辯論等活動。馬偕博士除傳授知識之外,對生活教育更是重視,無論教室或寢室,要求環境整潔;學生必須儀容端莊、精神抖擻,並改變惡習。

馬偕博士有機會也常邀請駐淡水領事、洋商、稅務司、旅行途經淡水的船長、官員、科學家及軍人等,來校專題演講,以增廣學生見聞。

牛津學堂無論是規模設備、創校理想,或是教學方式與理念, 在清末的中國是相當先進的,真不愧為臺灣新文化教育的發祥地。

馬偕博士在他的書中如此描述: 「大教室有四個拱形的玻璃窗,後方有個講台及一塊黑板,與教室同寬。每個學生各有桌椅可用。有一幅世界地圖、幾幅天文圖,一個掛著寫有歌譜紗布的譜架。該校的設備, 可容納 50 名學生……」。

淡水女學堂為臺灣最早之女子學校

牛津學堂順利的創設,鼓舞馬偕博士進行另一項更不易推動的教育工程─婦女教育。清末的中國雖已西風東漸,但傳統封建社會的風氣並未改變,故使這項工作充滿挑戰。馬偕博士目睹臺灣婦女地位低落、知識閉塞,也為此向國外婦女團體爭取經費,以馬偕夫婦和另一位宣教師閏虔益(Rev.K.F.Junor)的妻子從事女子教育。但因社會觀念保守,成效不大。

1883 年馬偕博士這個理想獲得「加拿大長老教會婦女海外宣教委員會」的支持,並提供超過三千元加幣的捐助。同年秋天,在牛津學堂的東鄰,這所女學校的新校舍開始動工興建,由於經常需要趕工至深夜,牛津學堂的學生就常在工地旁唱歌,鼓舞工人士氣。

馬偕博士書中說到創辦女子學校的初衷:「我們既認為需要一個學校以訓練男性傳道幹部,同樣也認為需要在某一個中心點,建立一所學校,可供婦人及少女們同時住幾個月,經常受管理和薰陶,以改進年長婦女的生活,導引年輕女子的生活」。

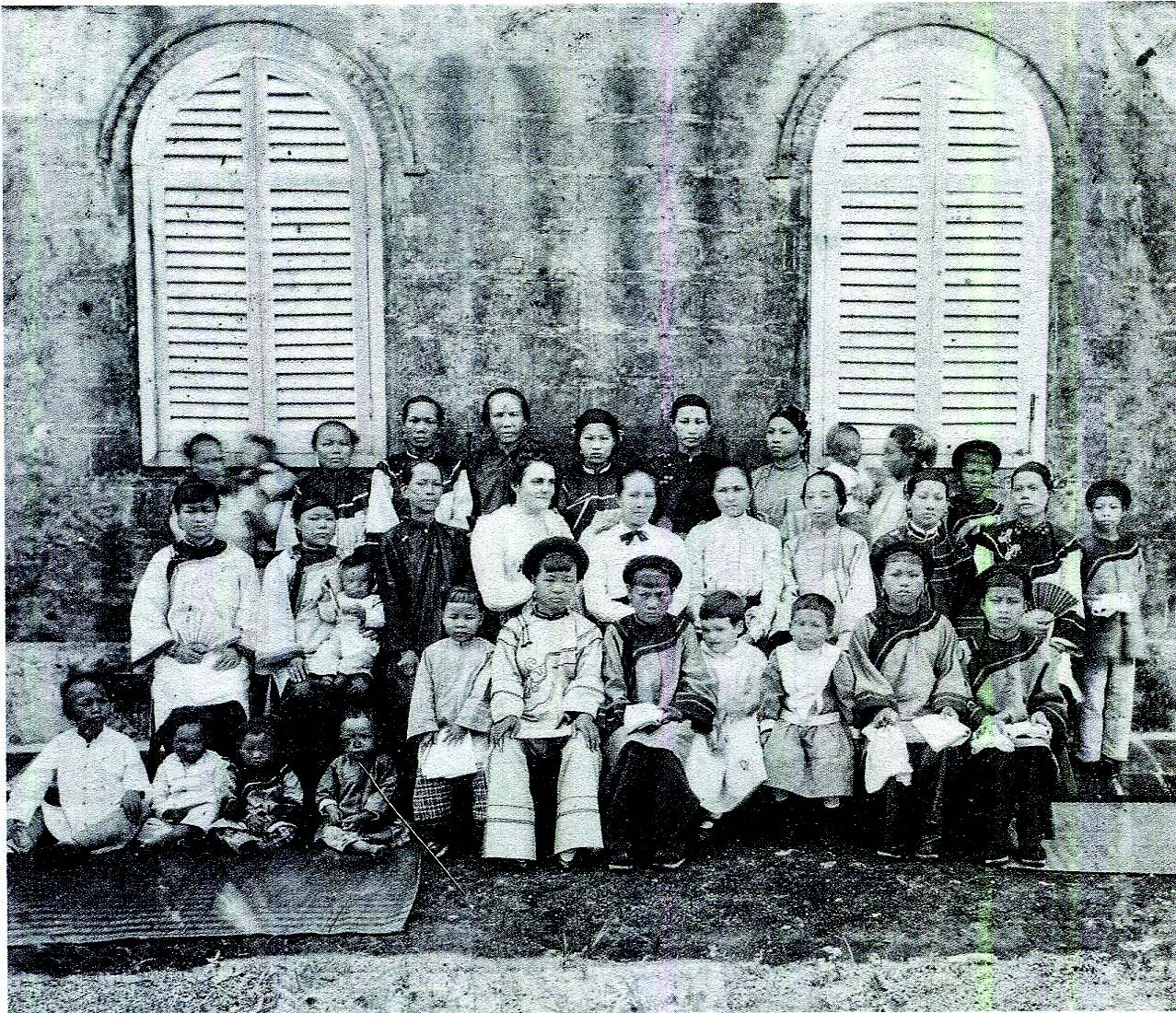

圖中坐於張聰明身旁的是吳威廉師母和女兒偕以利。

1884 年 1 月 19 日這所被公認為開創臺灣女子教育先河的「淡水女學堂」正式開學。開學典禮由當時的英國領事主持,一共有37 名婦女入學,大半是來自宜蘭的噶瑪蘭平埔族人。雖然為鼓勵婦女入學,女學堂免學費,並補助旅費、膳宿、服裝等,但臺灣民眾依循禮教,不願女子拋頭露面,「女子無才便是德」的觀念根深蒂固,再加上學校沒有高牆保護,因此來就讀的漢人女子少之又少,但女學堂學生最多時,也曾達八十人之眾。

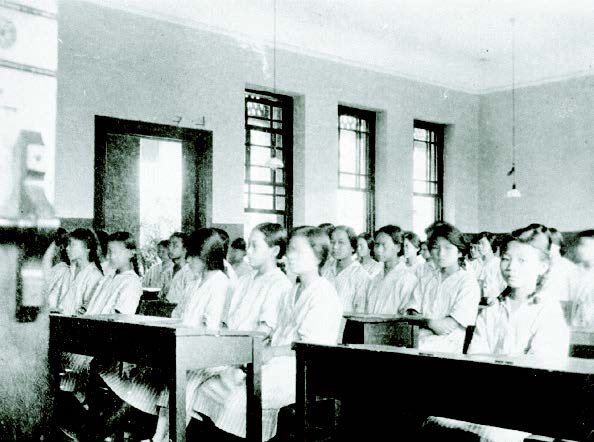

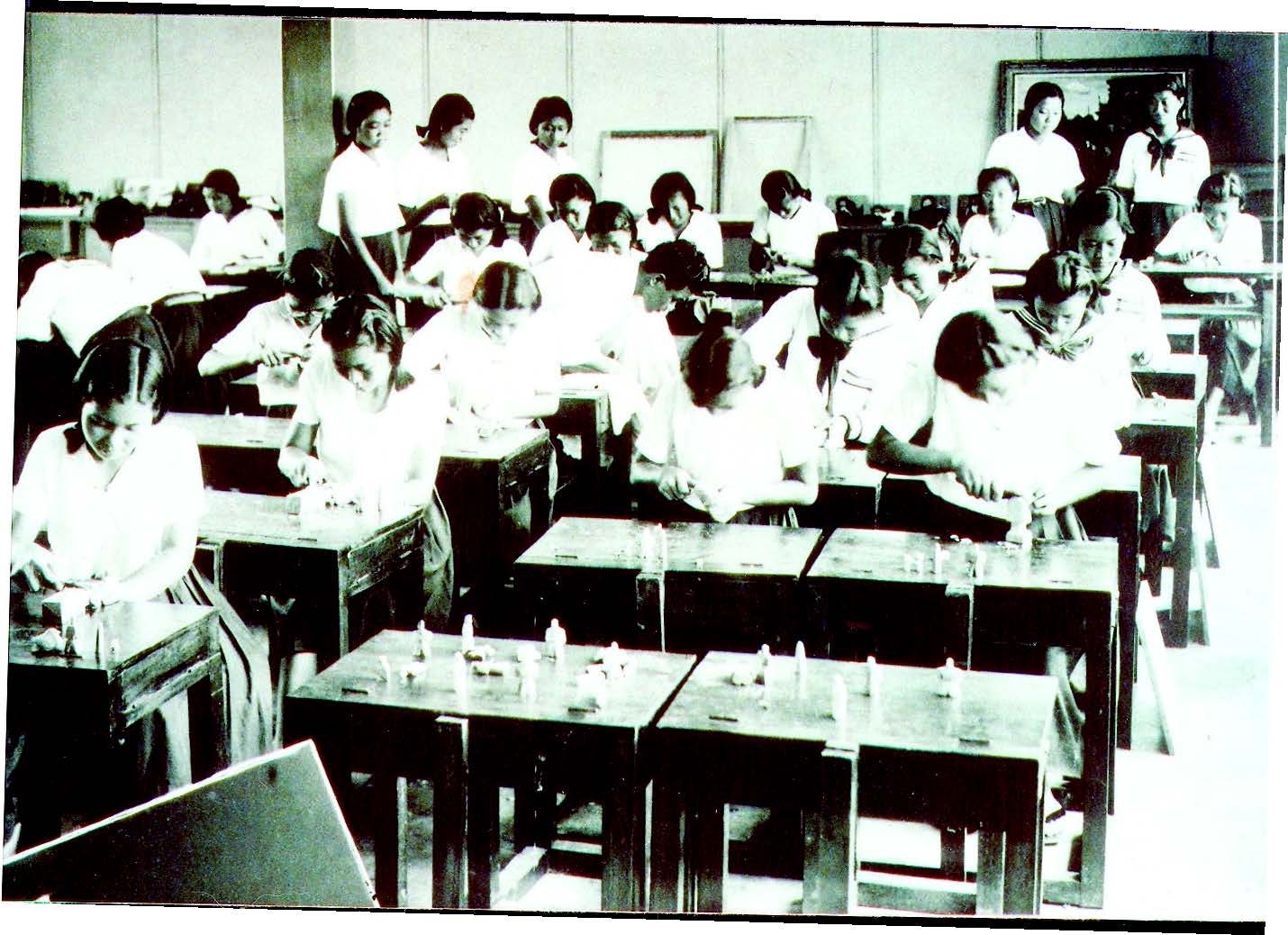

女學堂也是由馬偕博士擔任校長,馬偕夫人和幾位傳道師師母擔任舍監和教師,牛津學堂的教師也來此授課。課程有讀書、寫字、算術、歌唱、地理、婦女技能、聖經歷史和聖經教義等。基本上這所學校無學年及學分制,入學年齡也無限制,為適應部份婦女因時間與經濟情況無法至學校受教育,還特別開辦「夜學」之短期班。

開啟臺灣女子教育的扉頁― 淡水女學校

馬偕娘:婦學的先鋒

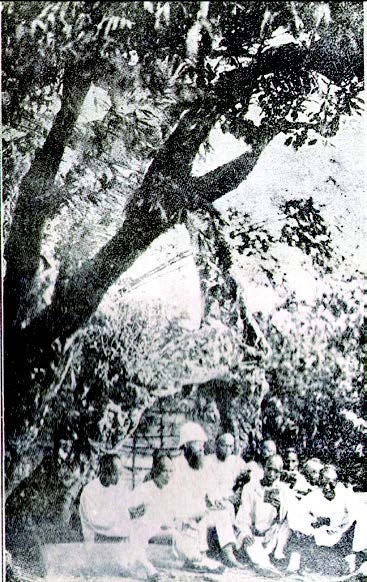

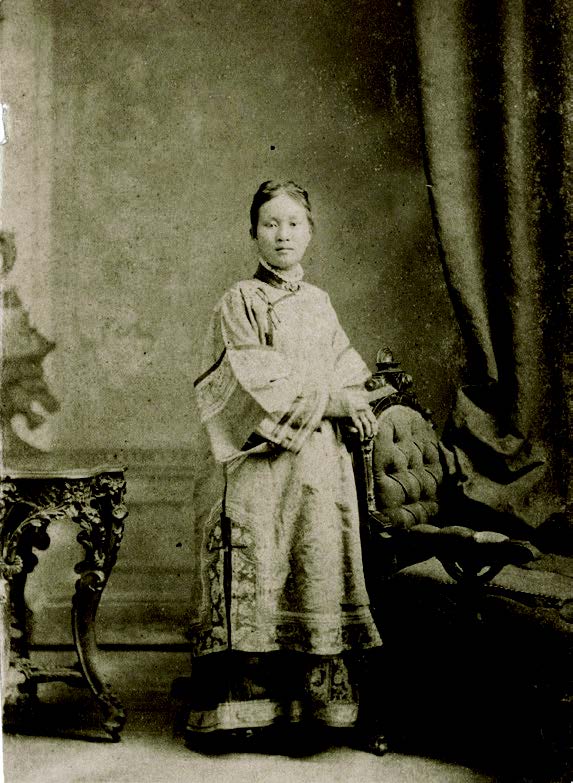

清末雖已西風東漸,但固有封建思想根深蒂固,馬偕博士在宣教過程目睹臺灣婦女地位低落,知識閉塞。因此,馬偕透過訓練宣道婦,並藉由他與臺灣女子通婚,以改變此一狀況。馬偕夫人張聰明是五股窮人家的童養媳。

她的養祖母陳塔嫂則是北臺灣第一位女信徒。她們都是臺灣婦學的先鋒。張氏俗名「蔥仔」,曾到五股禮拜堂讀書禮拜,馬偕博士為她施洗時諧其「蔥」音改名「聰明」。這段異國婚姻是由馬偕學生做媒,張聰明祖母陳塔嫂撮合而成。兩人於 1878 年 5 月 27 日在紅毛城的英國領事館結婚。

她原是馬偕的學生,於 1878 年在淡水英國領事館與馬偕結婚。

張聰明除了為馬偕博士持家,生兒育女外,並兩次與馬偕博士回加拿大述職,成為當時人人爭睹的「臺灣牽手」, 留下不少為人津津樂道的故事。此外,在女學堂創校後她還擔任舍監、總管之角色,甚至後來的女學校、婦學堂都有其影響力。

她在日後婦女宣教和女學堂的工作中都扮演重要角色,可說是女學的第一位學生。

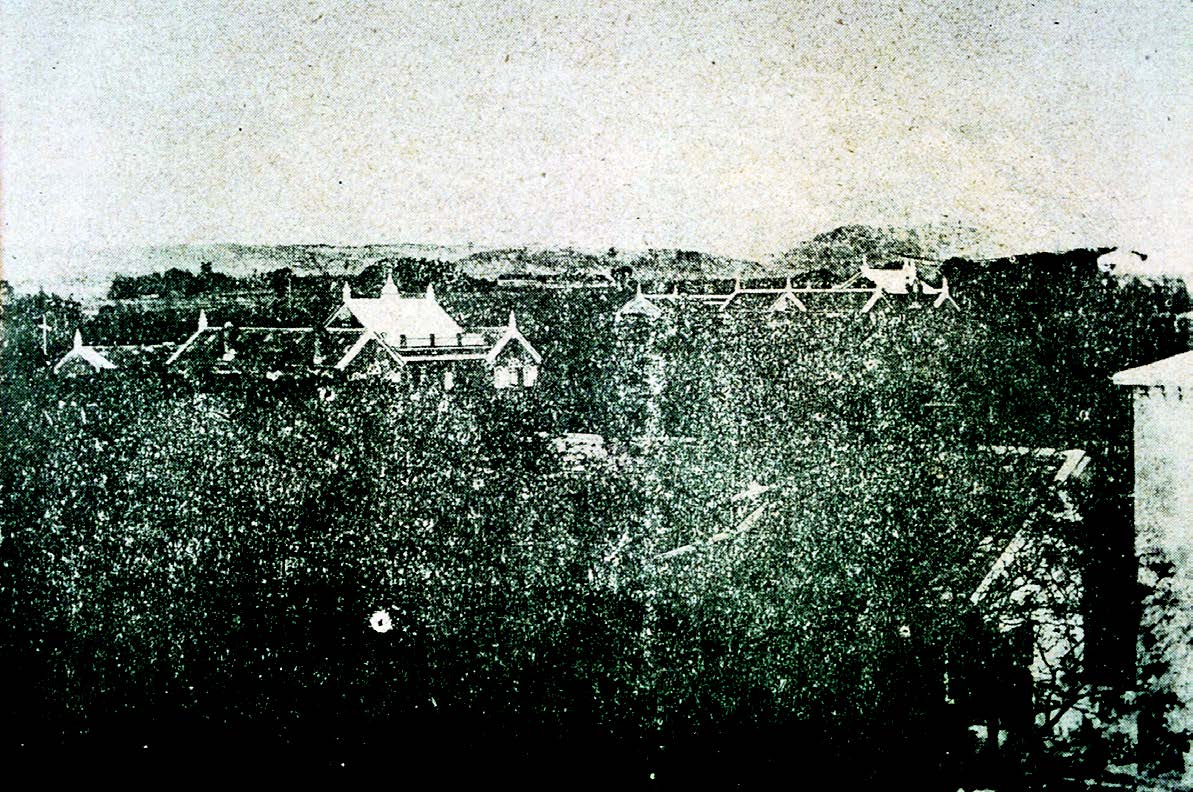

臺灣女子首學

牛津學堂順利創設後, 馬偕博士受此鼓舞,他獨排眾議在1884 年創辦臺灣第一所女子學校─「淡水女學堂」,使新教育均霑男女。當時女學堂的建築用了11 個星期的工期,是和牛津學堂建築規模、工法與形式極為相似的四合院建物。同樣是正門入口為大講堂,兩廂為教室,後進為宿舍,並符合馬偕博士所強調的「光線良好、空氣流通」。

馬偕博士逝世後女學堂一度停課。加拿大長老教會為了充實新時代北臺灣婦女教育,選派符合資格的年輕女宣教師來到淡水,展開第二波的興學。

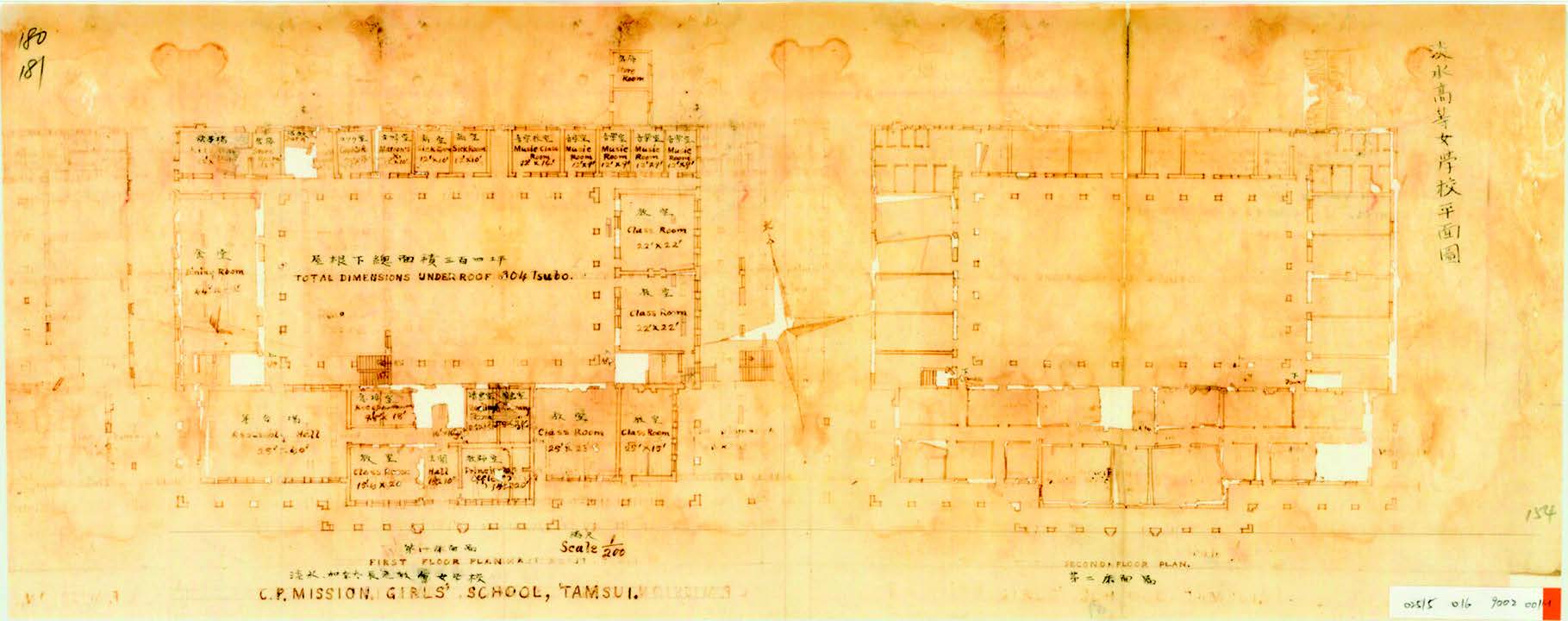

見證臺灣女子教育的地標

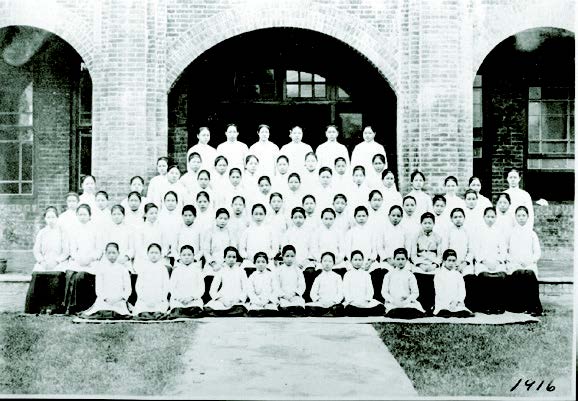

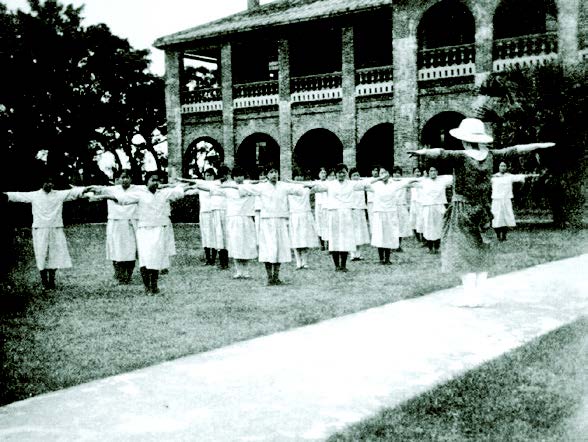

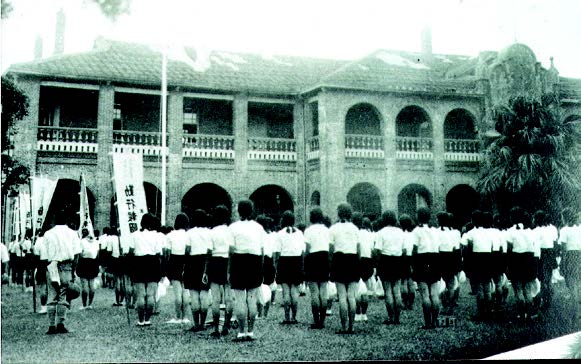

1907 年女學校重新開學後, 原馬偕博士所建的女學堂校舍已不敷使用,遂在 1915 年重建新校舍,翌年五月完工啟用。女學校是四合院中圍天井的二樓建築,正面精美的磚拱迴廊和綠釉花瓶欄杆,是當時淡水流行的洋樓樣式。正面山牆牆面以磚雕陰刻「淡水女學校」之中英文。草木扶疏帶隱閉性的校園,又採修道院式的住宿管理,是當時台北最佳的女子教育環境。

籌劃此建築建造的工作,是由當時北部教會的領導人吳威廉牧師負責。在此之前他已在淡水完成姑娘樓(1906 年)、牧師樓(1909 年)、婦學堂(1910 年),以及在台北的北投教會禮拜堂(1912 年),與前馬偕紀念醫院院舍(1912 年)等眾人稱讚的建築。

牧師娘與先生娘的學校

淡水女學校因是私立教會學校,受盡日本教育當局掣肘刁難,更無法取得合法立案,只得因法令更名為「淡水女學院」。「淡水女學院」採西式教育,學風與校園仿歐美學校,有別於皇民教育的日本中學校。不僅教會信徒,也是社會名流之千金爭讀之女子學校,因此被譽為「牧師娘」與「先生娘」的搖籃,在當時臺灣社會極負盛名。

淡水女學院在日本人強制接管後,改名為「淡水高等女子學校」,原校舍被命名為「善寮」,和相鄰被改為女生宿舍的婦學堂、牛津學堂,並稱「真、善、美」三學寮。

讀高女愛吃不愛煮

淡水高女是讓日人刮目相看的臺灣女子中學校。女子中學校俗稱「高女」,在日治時代是臺灣最高的女子教育。高女畢業遠比今日碩士、博士稀罕,不僅是名門閨秀的象徵,也足以光耀門戶。當時臺灣人常以「讀高女愛吃不愛煮」,來形容這些養尊處優的「天之嬌女」。

實際上,淡水高女的學生雖如她們的校訓「溫良貞淑」,具秀外慧中的傳統,也有女性追求巾幗鬚眉的尚武精神;加上教會學校的歷史傳統和淡水浪漫的讀書環境,讓生活在這棟精美紅磚校舍的她們,綻放出多彩多姿的一頁。

新娘學校:純德女子中學

二戰後,淡水高女重歸臺灣基督長老教會,因應政府新法令,改名為「純德女子中學」。除了在體育方面有亮麗的成績,帶動臺灣女子籃球運動;也朝音樂、美術、家政和幼保等所謂的「新娘學校」發展,可惜由於時勢未允,最後未能開花結果。不過純德女中一直保持著教會學校,注重人格培養與生命價值的教育內涵。在那動盪的時局和教育環境中,獨樹一幟,至今仍為人津津樂道。

實際上,淡水高女的學生雖如她們的校訓「溫良貞淑」,具秀外慧中的傳統,也有女性追求巾幗鬚眉的尚武精神;加上教會學校的歷史傳統和淡水浪漫的讀書環境,讓生活在這棟精美紅磚校舍的她們,綻放出多彩多姿的一頁。

女生宿舍.純德幼兒園

自純德幼兒園遷移後,純德大樓閒置數年,後曾作為國中部的教室、音樂班辦公室,和自習教室。2006 年學校為女學校校舍竣成90 週年而舉行校慶紀念活動。當時由陳水扁總統擔任會長的文化總會,配合此事決定在此懸掛全國首座臺灣「女性文化地標(Landmark

of Woman's Cluture)」。陳水扁總統於3 月8 日親臨主持揭牌儀式,確立了這座百年老建築為「全臺女子首學」的歷史定位。

2007 年為了因應臺灣教育環境的改變,以及少子化對淡江辦學的衝擊,學校做出增設小學部的歷史性決定。以「純德大樓」做為小學部校舍,開啟女學校校舍落成後,最大規模的整修。除了古蹟本體的保存修整,內部陳設完全現代化,符合政府對小學的建築法規要求。同年七月招生開學,女學校校舍進入「純德小學」的時代。

歷代女淡江人的精神堡壘

今天,這棟女學校校舍已為淡江學子服務超過百年之久。期間雖校名屢有更動,有: 淡水女學堂,淡水女學校,淡水女學院,淡水高等女學校,及純德女子中學;功能上也由女學校教室,女生宿舍,幼兒園,到今天的小學部教室。但更重要的是,她不僅見證了臺灣女子教育的發展,更是歷代女淡江人的精神堡壘。

女學校校舍已逾百年,只要這棟古蹟存在於淡江校園中,馬偕創辦女學堂以來,這段超過二甲子的女子教育發展故事,都將會在淡江中學繼續傳唱,永不止息。