私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

日治時代的變革與淡水的沒落

1893 年,馬偕博士第二度回國。翌年,發生甲午戰爭,戰敗的清國依馬關條約將臺灣割讓給日本。在1895 年底,馬偕博士回到改朝換代的淡水,雖然經過他的爭取,醫館和學校都得以繼續發展; 但是日本治台後,有效地改善臺灣的公共建設,尤其是開設小學、中學、農學校、醫學校,及設備完整的官立醫院,都讓馬偕博士於清末建立,並且引以為傲的學校和醫院相形落伍。

日本領台後,淡水港日漸淤塞而被基隆港所取代,成為有名無實的國際港。圖為 1930 年代今淡水捷運站前的港域,照片左側的輪船是當時施合發商行的「大觀丸」。

雖然馬偕博士亦曾表示,須在這新環境中調整教育方針並充實規模,以因應變局。但他卻在1901 年6 月因喉癌逝世,留下末竟之志。

這時淡水也起了變化:首先是因清末通商條約下所賦予的優勢,因政局的變換而不復存在;其次是淡水賴以發展的洋商,和他們的轉口型貿易內容,已逐漸被日本打壓並取代。此外,淡水為河口港,因上游的拓墾影響水土保恃,港道日漸淤淺,大船難以進港; 加上基隆與日本較為近捷,自1903 年起基隆港的貿易量已超過淡水港。

由於日本政府大力建設基隆港,更因鐵路之便,基隆成了臺灣的門戶,淡水也漸漸淪為有名無實的國際港。同時,日本政府接收台北城後,已將它經營成臺灣首善之區,馬偕博士過去以淡水為宣教、醫療和教育中心的政策,便更加不合時宜了。

淡水港雖沒落,但在日本政府的大力建設下,仍是台北附近極為重要的城鎮。圖為1899 年啟用的全臺第一座自來水系統。照片左側是公用自來水水管頭,位置在今天淡水的重建街。

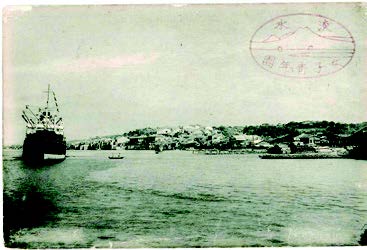

1892 年10 月,吳威廉牧師(Rev. William Gauld)偕其新婚妻子自加拿大抵達淡水。吳牧師就讀高中時,適逢馬偕博士第一次返國,聽到他的演講深受感動,決心效法馬偕博士,大學畢業並經訓練後受派來台,日後成為馬偕博士的後繼者。

吳威廉牧師在馬偕博士第二次回國期間,代理其職務達三年之久。其間正逢清日戰亂,全賴他個人應變有方才渡過難關,充分證明了他是難得的人才。

吳牧師將馬偕博士過世後的局面,轉型為外國宣教師和本地教會領袖共同領導的形式。他們於1904 年5 月9 日向加拿大母會發出一歷史性的建議書,其中有兩項被認為催生了今日的淡江中學。一項是差派兩位合格的單身女老師前來,駐淡水女學堂以充實新時代的婦女教育;另一項是興建合適的中學或預科學校,以提高神學校之水準。這些建議獲得加拿大方面全力支持,遂開始在淡水進行第二波的興學。

淡水女學校復學於淡水女學堂

1905 年 11 月加拿大果然派金仁理姑娘(Miss Jane Kinney)與高哈拿姑娘(Miss Hannah Connell)兩位女宣教師來到淡水,以從事婦女教育工作。「姑娘」是臺灣與中國閩南一帶,對那些犧牲青春年華與婚姻幸福,到國外服務的單身女宣教師的尊稱。「姑娘」也是淡江文化的一部份。

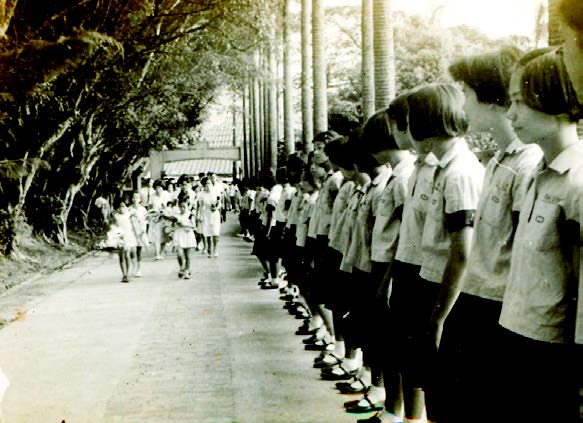

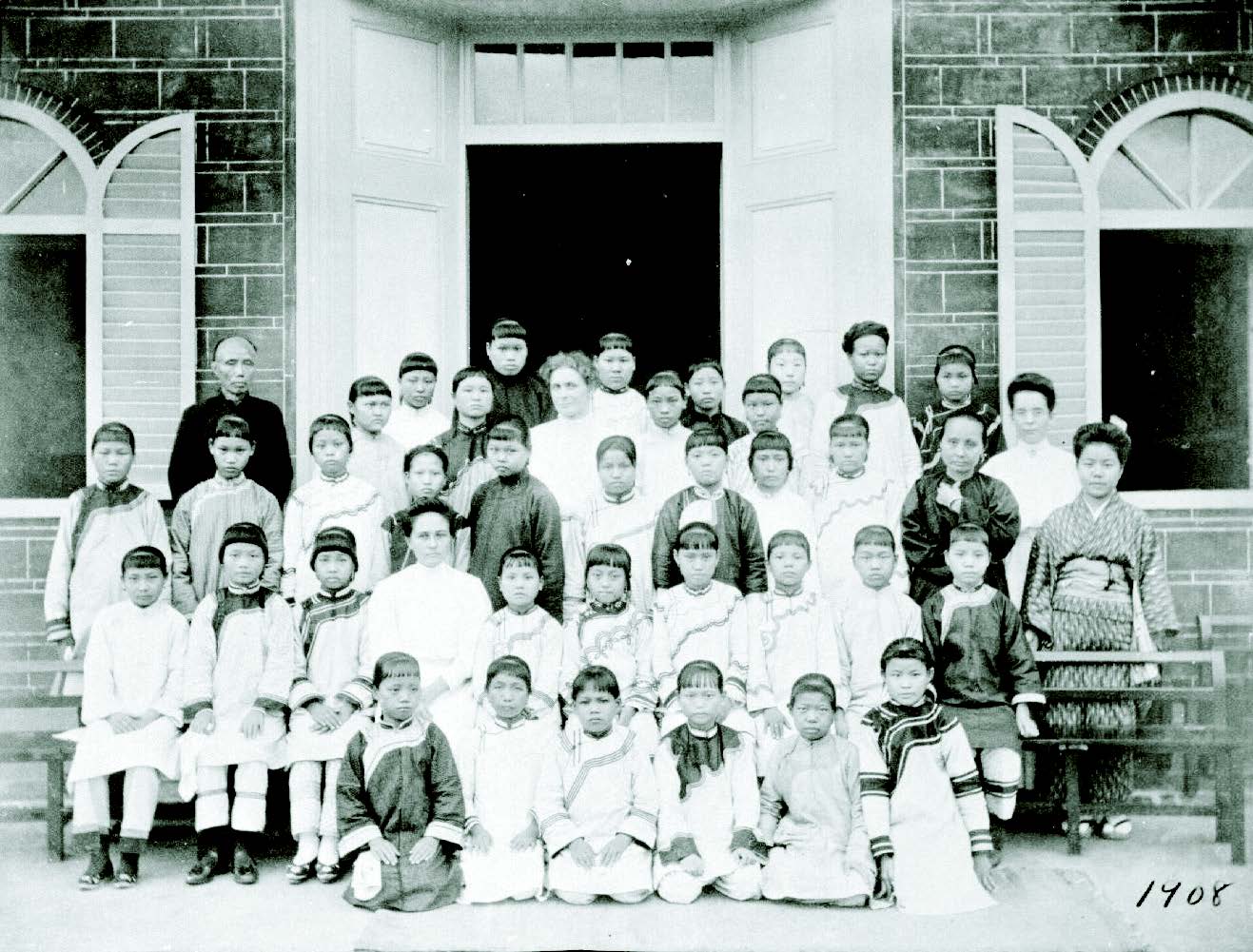

女學校第一屆有五位畢業生。第二屆也有五位,1914 年4 月1 日的報紙曾報導這次畢業典禮。報導中對學生的英文表現讚譽有加。

1907 年10 月1 日,這所符合日本政府教育制度的女學校,就在馬偕博士所建的淡水女學堂舊校舍重新開學。學生一共24 名, 入學年齡限12 歲以上,是所中學教育的學校。教育碩士金仁理姑娘擔任校長,教學內容除一般中學課程外,還有漢文聖經、音樂等, 並且以台語授課。教師除金姑娘、還有高姑娘、吳威廉師母、偕以利女士,及幾位日本女教師。翌年,學校招待家長們前來參觀學校, 他們對學校的環境、設備、教學與生活管理都表示滿意。1912 年起為適合日本的制度,學年改由四月開始,次年三月學期結束。

同時,因淡水女學校教育方針的改變,往昔女學堂所服務的失學婦女、已婚者、教會宣道婦已無所就學,為彌補這項教育工作,教會就在女學校東鄰高地另建校舍。1910 年這所「婦學堂」(Women's School)開學,首任校長為高哈拿姑娘,此校的目的在於訓練教會的女宣道婦和女信徒。

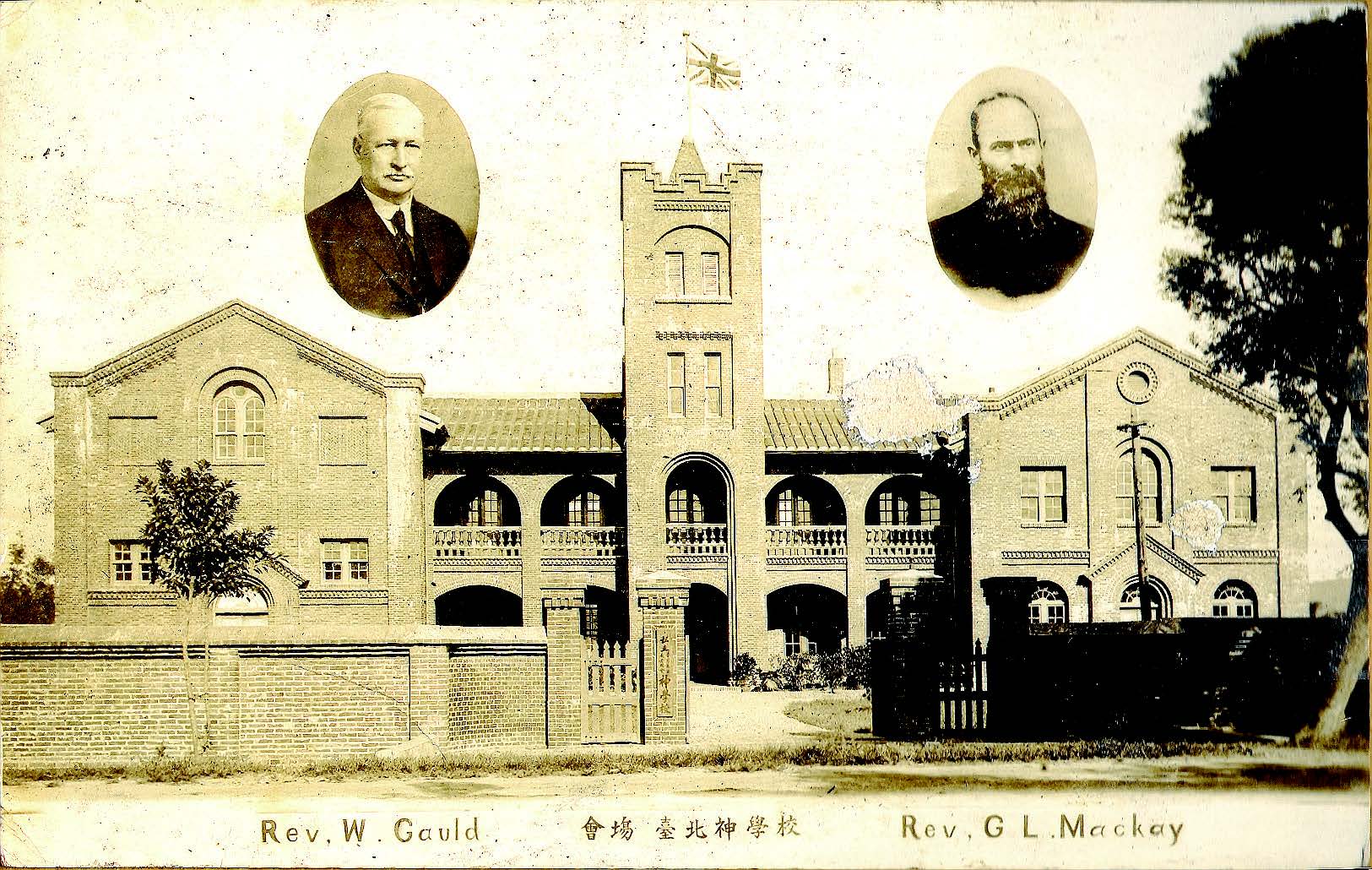

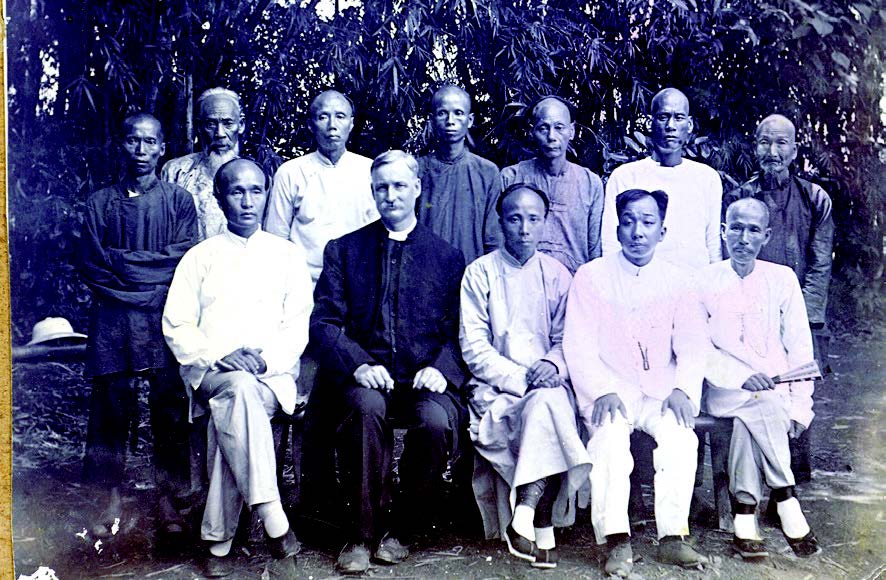

1907 年 10 月1 日淡水女學校在馬偕博士所建的淡水女學堂舊校舍重新開學。中坐者為吳威廉和日本臺北州學務課官員。

一生充滿傳奇性,又被尊稱為「原住民教會之母」的芝苑(Chi-Oan Iwad 又譯姬望),就是1929 年由孫雅各牧師,將她由東部帶回婦學堂就讀。她於1931 年畢業後回太魯閣,在日本警察的壓迫和搜捕下,仍勇敢地將基督教傳遍泰雅族和太魯閣族原住民部落。

婦學堂採兩年制,教師除了女宣教師之外,尚有三位兼任教師和專任舍監。授課內容除中、日文及習字外,以聖經和音樂為其特色。由於高姑娘是音樂學士,吳威廉師母又素有「北部教會音樂之母」之稱,她教學嚴謹,「音樂沒有大概的」(There is no just about in music)是她的名言。

婦學堂的畢業生對教會和當時社會音樂的發展,有極大的影響力。婦學堂開辦至 1922 年時,已有兩百名畢業生,1929 年因遷就法令更名為「婦女義塾」,一直到 1937 年才停辦。

吳威廉牧師在馬偕博士第二次回國期間,代理其職務達三年之久。其間正逢清日戰亂,全賴他個人應變有方才渡過難關,充分證明了他是難得的人才。

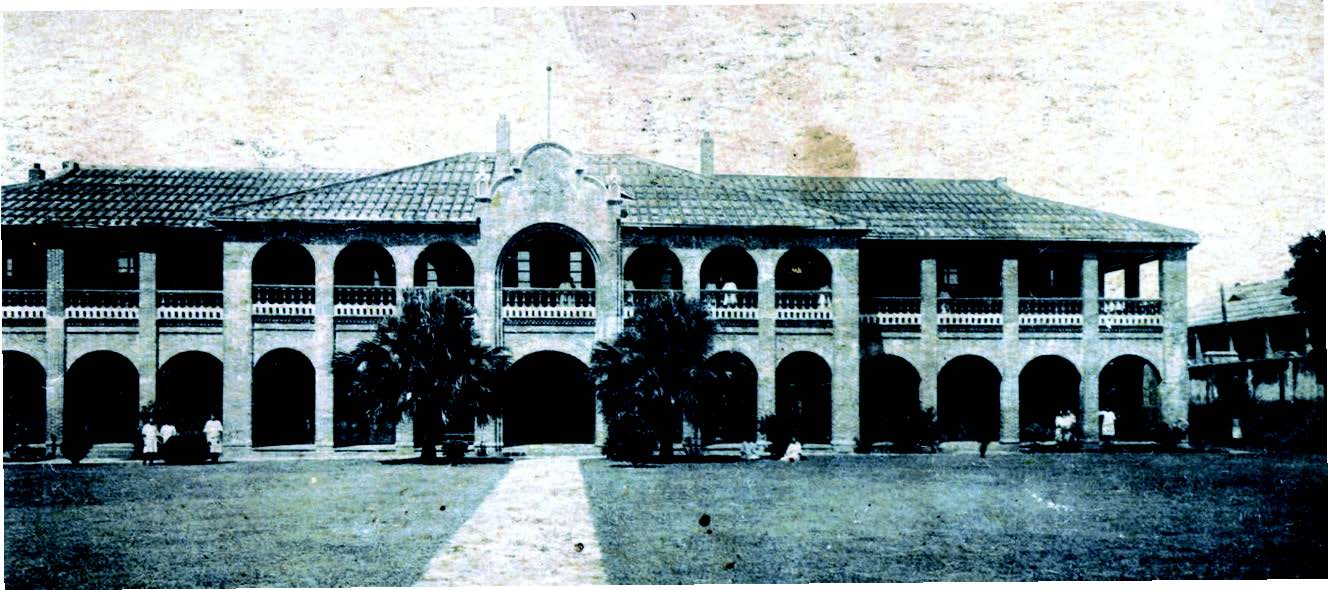

到了 1915 年,馬偕時代興建的女學堂不僅校舍老舊,也不敷使用。當時決定重新改建,女學校因此暫停一年。1916 年吳威廉所設計的新校舍竣工,6 月1 日重新開學,並增設高等女子部,正式更名為「淡水高等女學校」,學制分為預科四年與本科四年兩種。改制後仍由金姑娘擔任校長外,另有其他教員加入:兩位來自日本, 四位出自臺灣,和 1910 年由加拿大加派過來的黎瑪美姑娘(Miss Mabel Clazie)。之後學生人數年年增加,程度也愈來愈高。為了方便該校畢業生可赴日本進修大學教育,女學校一改過去的台語教學,而大半改採國語(日語)進行。

淡水中學校創校於牛津學堂

馬偕博士逝世後,牛津學堂由吳威廉牧師繼續主持校務,並改為神學校。當時,日人經營臺灣已有成就,在教育上設學校、師範學校與各地普設的六年國民教育都已完成,因此神學校(牛津學堂)的水準,也必須予以提升。

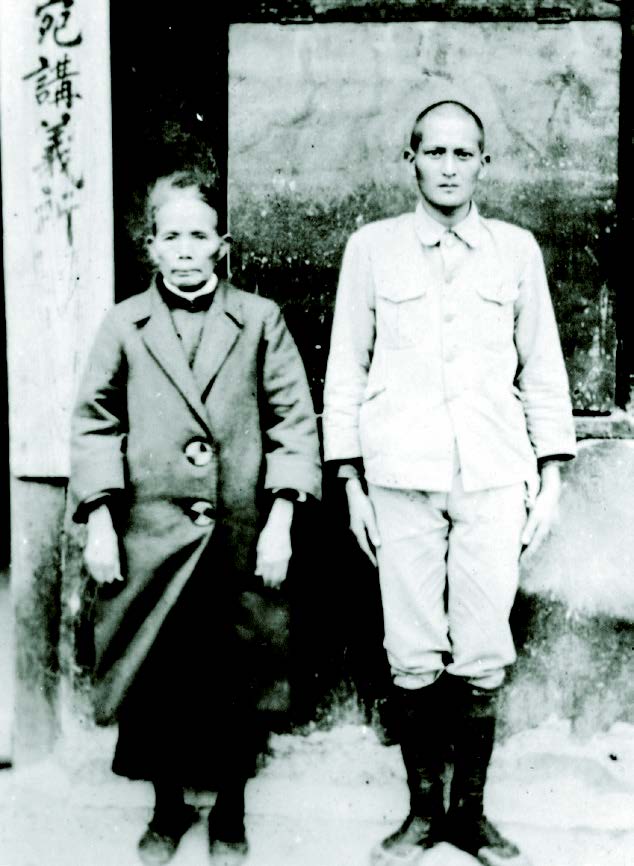

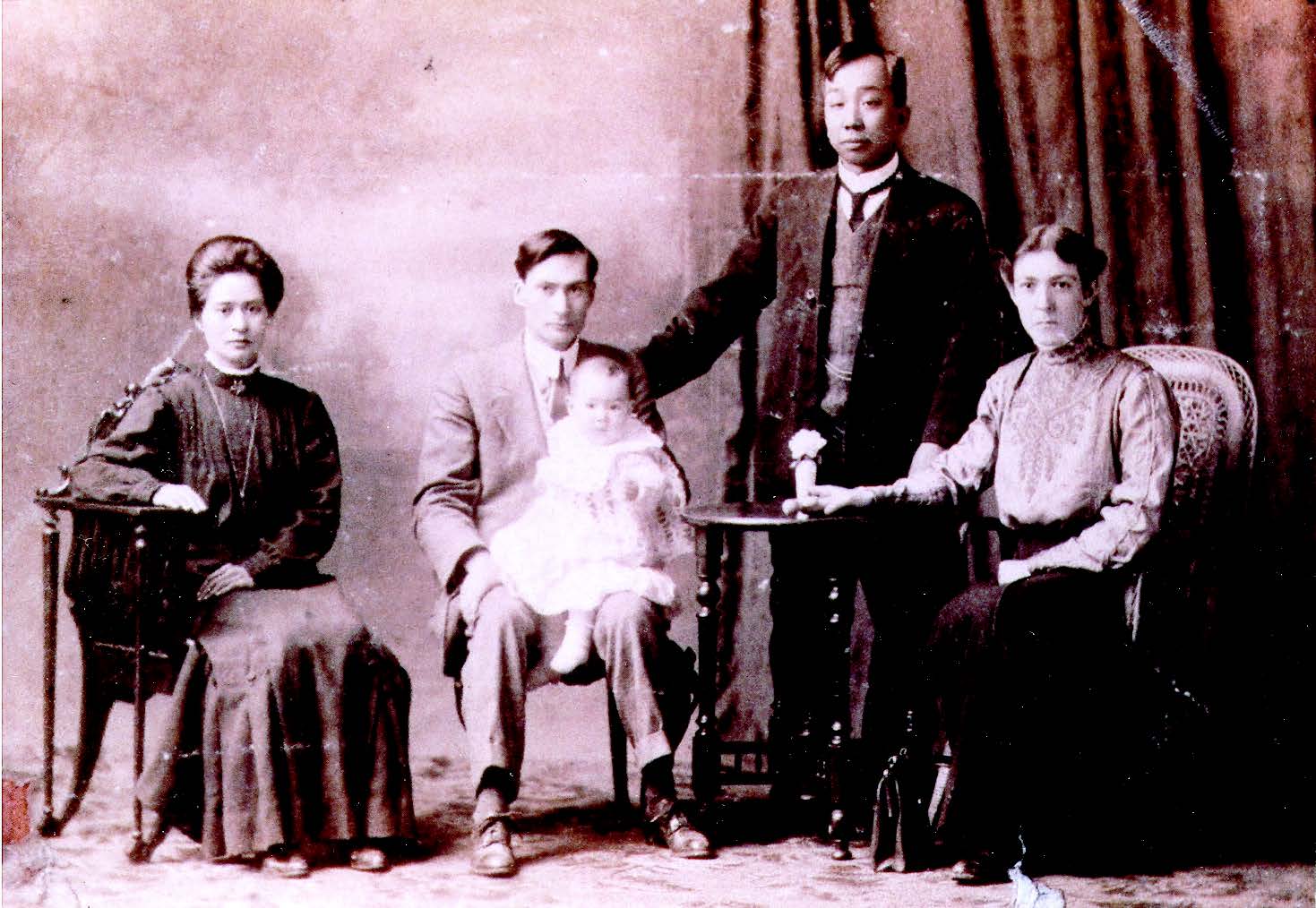

偕叡廉先生於1911 年4 月與小學教師蘿絲仁利(Jean Ross)小姐結婚, 12 月4 日回到闊別十年的臺灣。圖為北部教會信徒和在台親人在淡水牛津學堂為他們舉行歡迎會。

1909 年起,神學校便確立學年制度,入學者須受畢小學教育, 並分神學科與普通科。普通科就是中學教育的濫觴。但欲提升神學生之水準,此舉是不夠的,因此,另設一所預備學校,提供臺灣子弟受中學教育的機會,成了當務之急。

1911 年底,馬偕博士的長子偕叡廉,在取得教育碩士學位後, 與他的新婚妻子偕仁利(J. R. Mackay)返回淡水,籌辦中學。同年,北部教會決定將宣教中心由淡水移往台北,並籌建新的神學校校舍。而遷校之後的牛津學堂,就成為日後淡水這所中學的校舍。

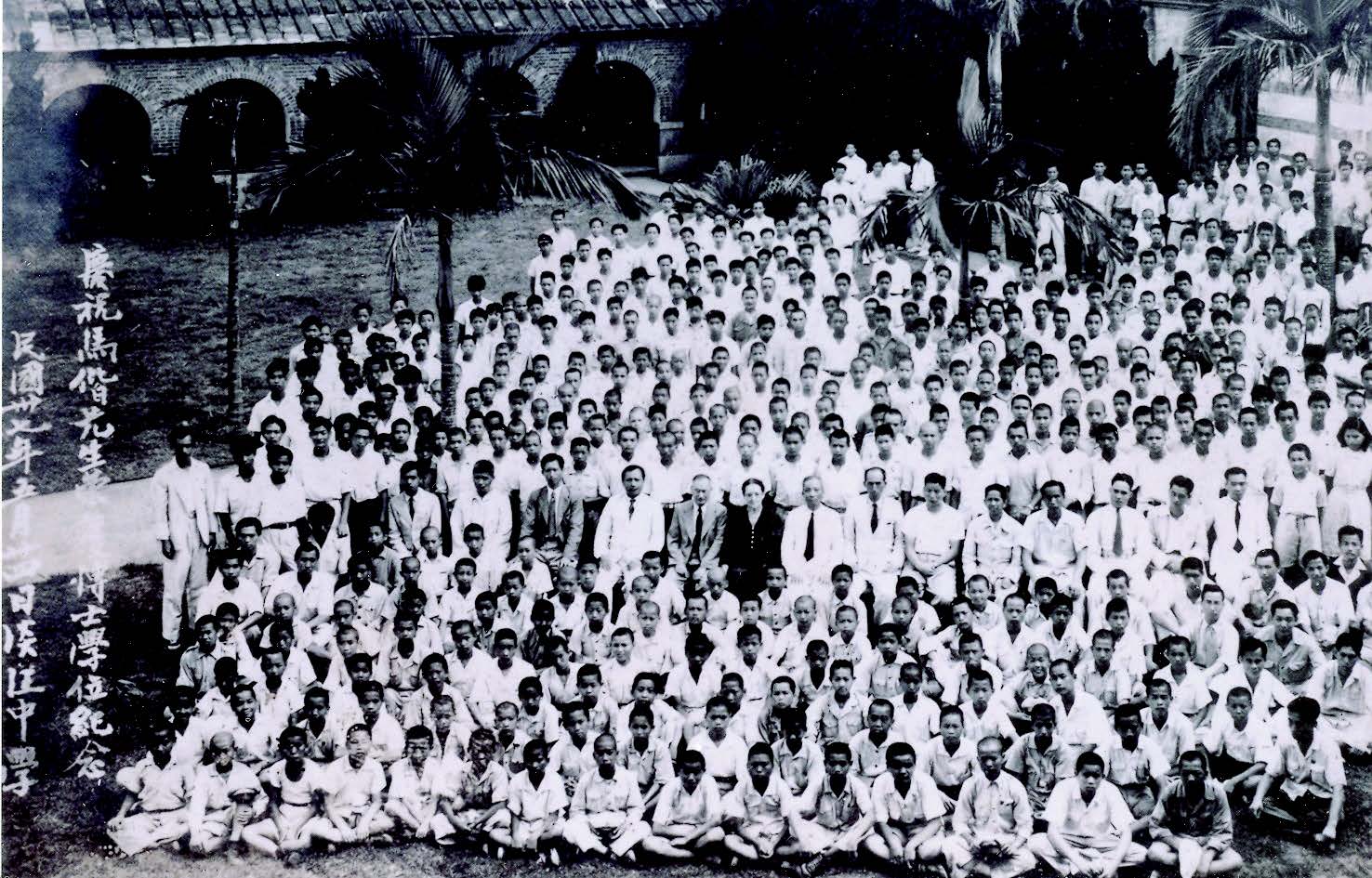

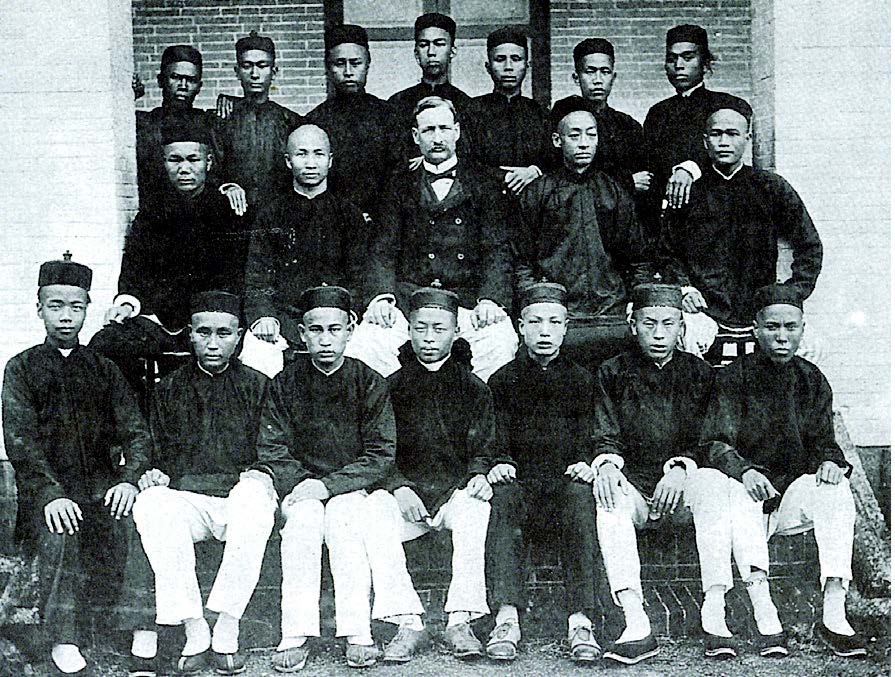

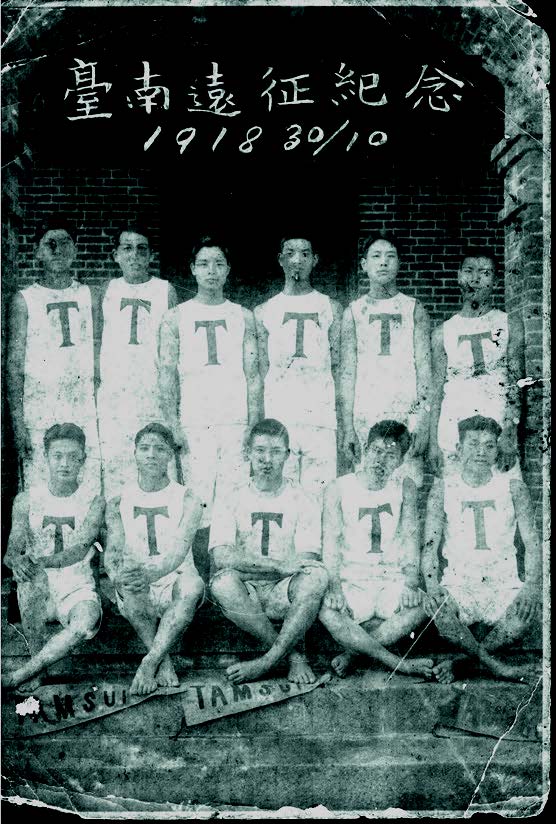

淡水中學校(Tamsui Middle School) 在 1914 年 3 月 9 日終於得到日本政府立案許可。這所臺灣北部最早的本土子弟正式五年制中學在牛津學堂校舍開學。圖為4 月1 日的開學典禮。

經過幾年的籌備工作,1914 年3 月9 日,終於獲得日本總督府的設校許可。令人鼓舞的是此日正與馬偕博士42 年前登陸淡水同一日期。此後,這一天也成為淡江中學的校慶日。

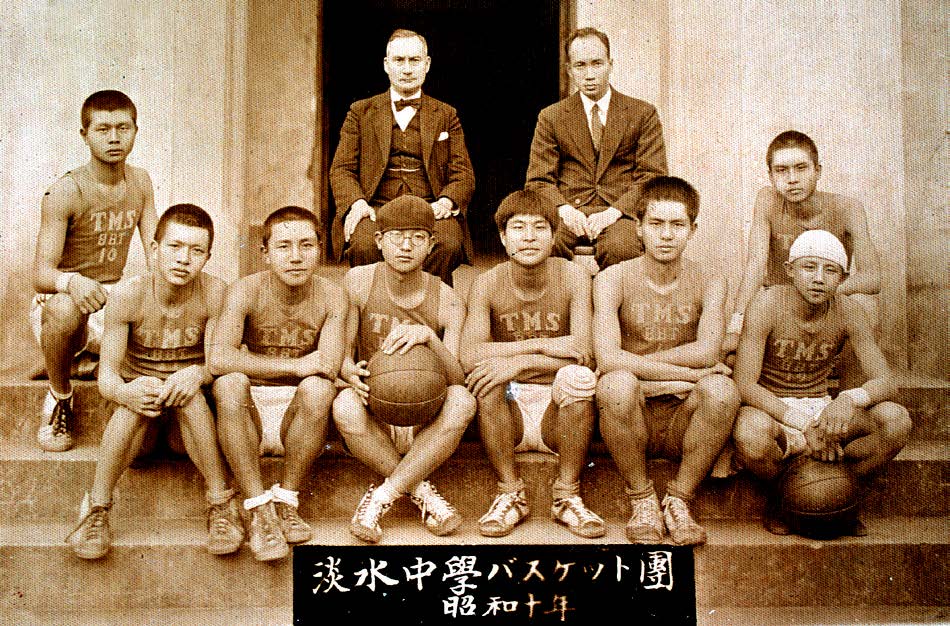

1914 年 4 月 1 日下午一點半, 淡水中學校(Tamsui Middle School)終於在牛津學堂開學。開學典禮極為隆重,隈本學務部長、淡水支廳長、稅關長等政府官員都來參加,隈本部長並在致辭中讚揚教會對教育工作的重視。

淡水中學校,可說是臺灣最早的本土正式五年制中學校。除原有二十幾位繼續留在淡水學習的神學校普通科學生外,第一屆新生有二十五位,首任校長為偕叡廉先生。學校十位教師,除偕校長外為:偕校長夫人、約美旦師母、教音樂的吳威廉師母,和 1913 年加拿大派來淡水負責青年教育與校舍規畫建築的羅虔益先生(Mr. Kenneth Doawie),另外還有楢橋盛次郎牧師、教日文的安井藏太郎,和他教理化的太太等三位日本人,以及教漢文的李種松秀才和蕭安居牧師。

當時上課是使用日文與台語,但英文教學卻成了特色。在開學第二年的報告中提及「中學校的學生大約六十名,因校舍有限不能容納所有志願入學的學生,英文是教課之一,因此許多非基督徒,甚至日本人的子弟也願意來本校讀書」。1919 年中學的第一屆畢業生共九名,畢業典禮與淡水高等女學校聯合舉行。淡水中學校與淡水高等女學校之經營與管理,早先都由宣教師所組的教士會負責;1923 年為加強教育工作,教士會另創「學務會」(Advisory Council),由教士會、教會與校友三部門各派代表組成,做為經營兩校的研究顧問機構。當年本地教會選派陳清義(馬偕博士長女婿)和郭希信(牛津學堂首屆學生)兩位牧師參加學務會,作為外國宣教師與本地教會合作經營之始,也因此男、女兩校可說是一體的。

臺灣之子二世馬偕⸺偕叡廉校長

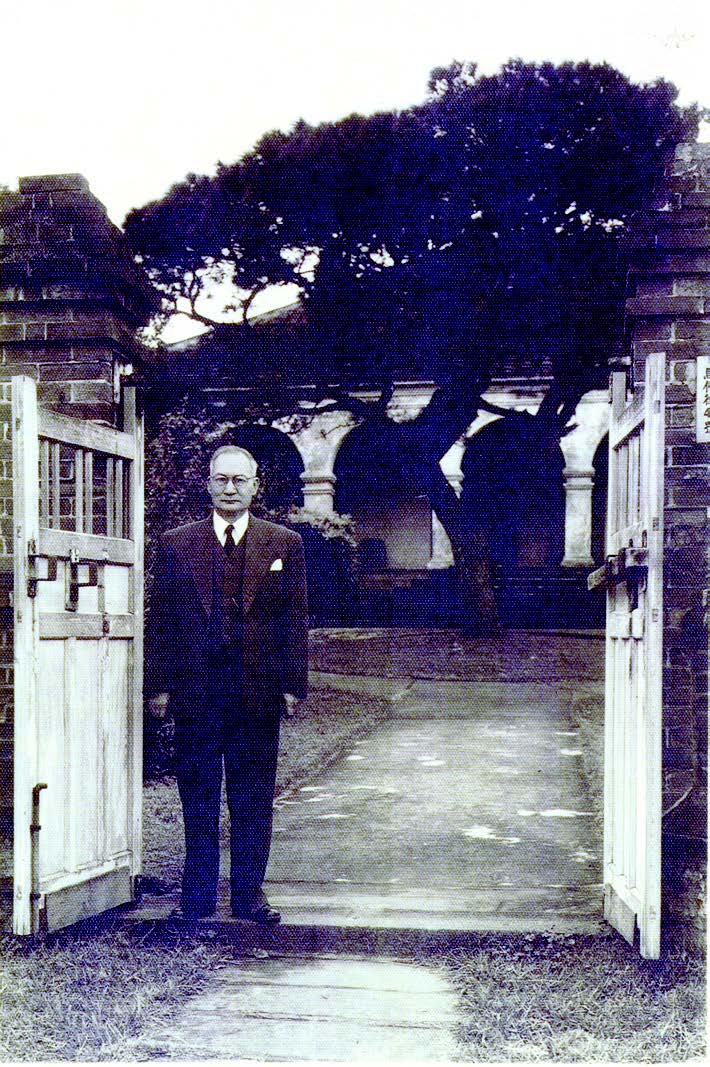

偕叡廉(Rev. George William Mackay, M.A.,D.D.)是馬偕博士的獨子。雖然後來他被封立為牧師並獲得榮譽神學博士,但是為了和他赫赫有名的父親區隔,一般人還是稱他「偕先生」。

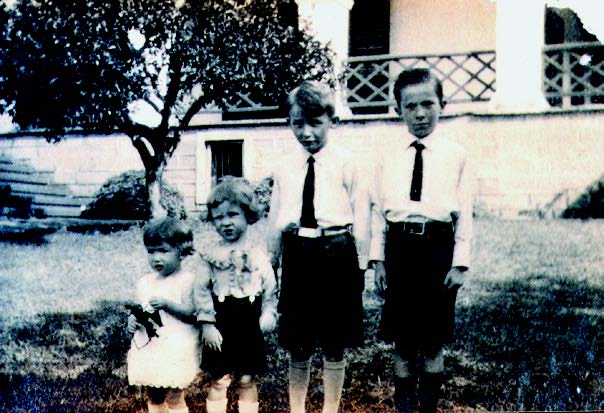

偕叡廉為淡江中學建校校長,圖為全家合影。夫婦中間為三女瑪烈,上排左起次男約翰、長男威理、長女安蓮、次女明利。

偕叡廉(Rev. George William Mackay, M.A.,D.D.)是馬偕博士的獨子。雖然後來他被封立為牧師並獲得榮譽神學博士,但是為了和他赫赫有名的父親區隔,一般人還是稱他「偕先生」。

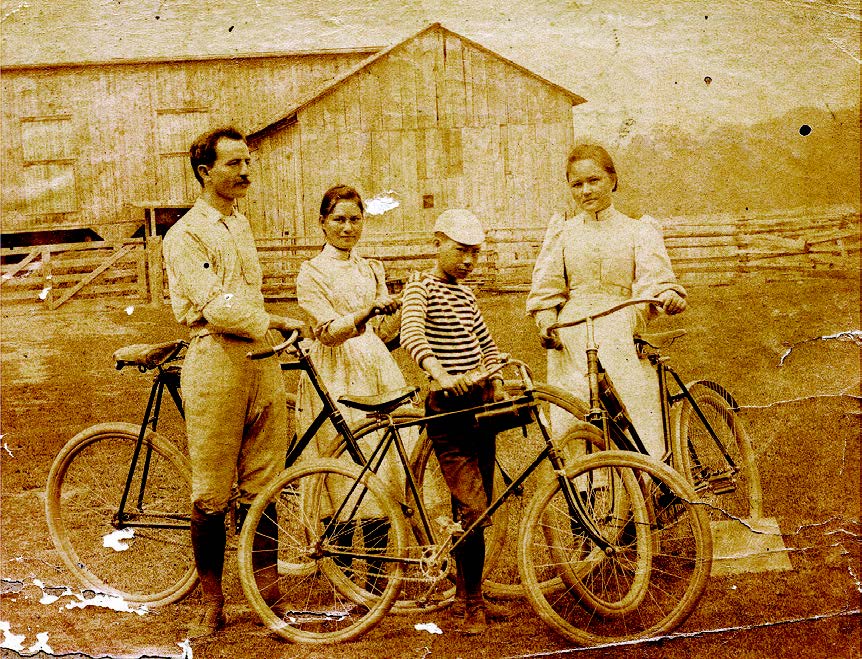

1882 年1 月22 日偕叡廉出生於淡水,就在一個充滿傳奇的宣教師家庭中,度過他多采多姿的童年。馬偕博士雖日理萬機但是相當疼愛兒女,除了親自教育他們,1893 年馬偕第二次返國,並帶3 名子女回國接受兩年的西方教育,後來還將偕叡廉送到香港維多利亞中學就讀。馬偕過世後,偕叡廉赴加拿大繼續其學業,先後就讀多倫多聖安得烈學院、多倫多大學,直到獲得美國麻省克拉克大學心理學碩士後,繼承父志,向加拿大海外宣道會申請赴海外宣教,也奉派回到他的故鄉任宣教師。他的使命是要為北部教會和臺灣青年開辦一所中學。

臺灣之子二世馬偕⸺偕叡廉校長

1911 年 12 月他帶著新婚的妻子偕仁利(J. R. Mackay )回到闊別十年的臺灣。新娘的父親羅斯‧ 約翰牧師,是馬偕博士身前的世交摯友。二世馬偕的回台,對曾被馬偕博士領導了近三十年的北部教會信徒來說,自然是大受歡迎的。他們加入吳威廉牧師所領導的教士會團隊,隨後1914 年創辦淡水中學校,一直任校長到1935 年;期間又任淡水教會長老, 今日淡水教會秀麗的紅磚禮拜堂,即為他所籌建的。其夫人偕仁利女士,教會信徒和學生都稱她「偕先生娘」。除了在淡江中學任教外,更關切學生的信仰生活,開查經班、夏令營和主日學等,其信仰堅定,影響深遠。

戰火相隔 心繫臺灣

偕叡廉自創校至 1935 年,除三度出國由其他宣教師代行之外,皆由他擔任校長。二戰期間他受加拿大海外宣道會差派,到無戰事波及的南美英屬圭亞那,在當地的一所中學擔任校長,夫人也在那裡教書直到戰爭結束。偕叡廉夫婦育有兩兒三女,他們孩提時代都在淡水長大,少年時代則在日本神戶的英國學校受教育。偕威理、偕約翰兩兄弟長大後,回到偕叡廉母校聖安得烈學院接受教育。1939 年威理入加

拿大皇家空軍,是空戰英雄,不幸於 1942 年 3 月 13 日在大西洋殉國(馬偕墓園有其紀念碑)。1940 年約翰也從軍,最後以陸軍少校情報官退伍。

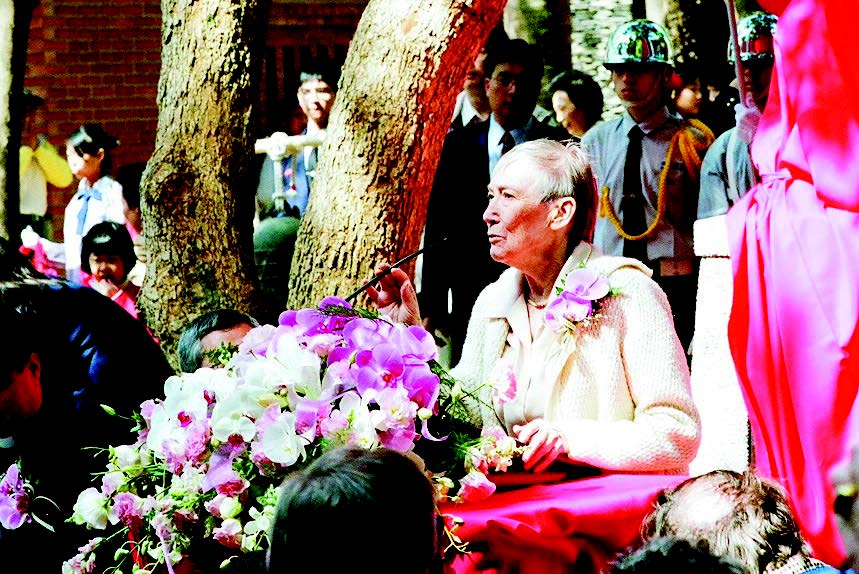

落葉歸根化為臺灣泥土

偕叡廉1947 年回到淡江中學曾任學校的董事長,1952 年退休後於淡水養老,三位女兒安蓮、明利和瑪烈曾先後來台陪伴父母。夫婦晚年借淡水教會旁原「滬尾偕醫館」之場所,開辦聖經中心培訓不少傳道人,投入1960 年代臺灣的福音運動,也創立「背唸聖經會」,在北海岸開拓教會,今日三芝街上還可看到一間「小基隆偕叡廉紀念教會」。

偕叡廉 1963 年 7 月20 日病逝台北馬偕醫院,7 月23 日於淡水教會禮拜堂舉行告別式, 隨後葬於馬偕家族墓園父親馬偕博士左側。1966 年落成啟用的淡江中學大禮拜堂主塔,也為紀念他命名為「偕叡廉校長紀念塔」。偕仁利直到 1968 年 8 月 6 日,在淡水教會會友相送下回加拿大靜養,翌年 8 月16 日病逝於多倫多,今日馬偕墓園偕叡廉墓旁立有其紀念碑。