私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

校名的更改與八角塔的落成

淡水中學校自開辦以來,一直沿用牛津學堂為校舍,由於該建築規模有限,且精美的女學校校舍業已改建使用,因此新校舍的建設,成了男子中學的首要工作。1919 年春天,日本政府允許為此項建築計畫募款,不久就募得一萬六千元日幣,同時也向加拿大申請補助。

1922 年 2 月,總督府重新頒行〈臺灣教育令〉,對私立學校諸多限制,非官方之學校不得再用「學校」之名稱。10 月,男、女兩校分別改名為「私立淡水中學」與「私立淡水女學院」。

體育館和八角塔校舍竣工啟用後,結束使用十一年之久的牛津學堂創校年代。埔頂山岡就此成為淡江中學百年校園所在。

1923 年 6 月,新校園內由羅虔益先生(Mr. Kenneth Dowie,B. Sc.)設計的馬偕紀念體育館落成啟用,它是作為北部教會設教五十週年紀念大會之會場而先行建造的。同年年底,同樣由羅虔益先生設計的八角塔新校舍開工,1925 年6 月落成。

學生由借用 11 年之久的牛津學堂遷往新校區(此後,牛津學堂成為淡中學生宿舍直至1931 年),自此八角塔成了學校的精神象徵。同時,原馬偕博士遺留給其家族的五千餘坪土地,也做為中學的運動場,即今之橄欖球場。新校舍、新氣象,讓淡水中學邁入一個新時代。

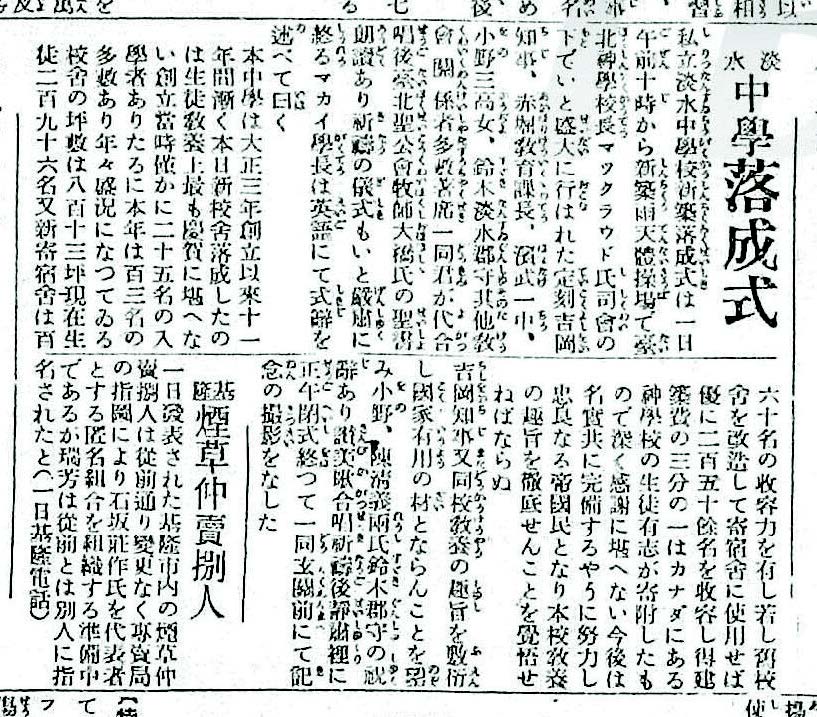

1925 年夏天,原本以使用台語和英語教學的偕叡廉校長,在時局的壓力下,為學習國語(日語)而前往日本一年半。可惜,此舉並未贏得日本政府的善意回應。淡水中學和淡水女學院以宗教精神立校,以西方人本教育為主體,以臺灣子弟為教育對象,教學使用台語,也教聖經,自然無法見容於日本軍國主義的皇民化政策。

雖然有良好的師資、優美的校園及齊全的設備,卻始終無法獲得總督府「備案」和「認定」為合格之中學校。在當時教育資源為日人所壟斷的情勢下,淡水中學和淡水女學院就成為臺灣人珍貴的教育管道;但由於政策的限制,男、女兩校學生無法繼續升學投考高等學校。因此,除非是信徒子弟想進入神學校外,一般學生大抵唸兩、三年後就轉往日本讀書,故結業時的畢業生,往往不到原先入學人數的一成。

淡水中學自開校至 1935 年間,除因偕叡廉先生不在國內,曾短暫由宣教師羅虔益、廉叡理(Rev. G. A. Williams)、高華德(Rev. W.G. Coates)、孫雅各(Rev. James I. Dickson) 及明有德(Rev. Hugh MacMillan)代理過外,校長一職都由偕叡廉先生擔任,其對早期淡水中學發展貢獻最大。

而身為教育碩士的金仁理姑娘,任女校校長達 13 年之久,為學校打下了良好的基礎。可惜,1927 年加拿大教會,因教團組織間的分合產生歧見,為此波及海外的臺灣,由於組織的改變,不少男、女兩校的宣教師為此離職。翌年,金仁理姑娘和婦學堂的高哈拿姑娘離職,改由黎瑪美姑娘繼任女學院校長三年。1931 年再由杜道理姑娘(Miss Dorothy Douglas)繼任,婦學堂則由閔瑪利(Miss Alma Burdick)繼任校長。

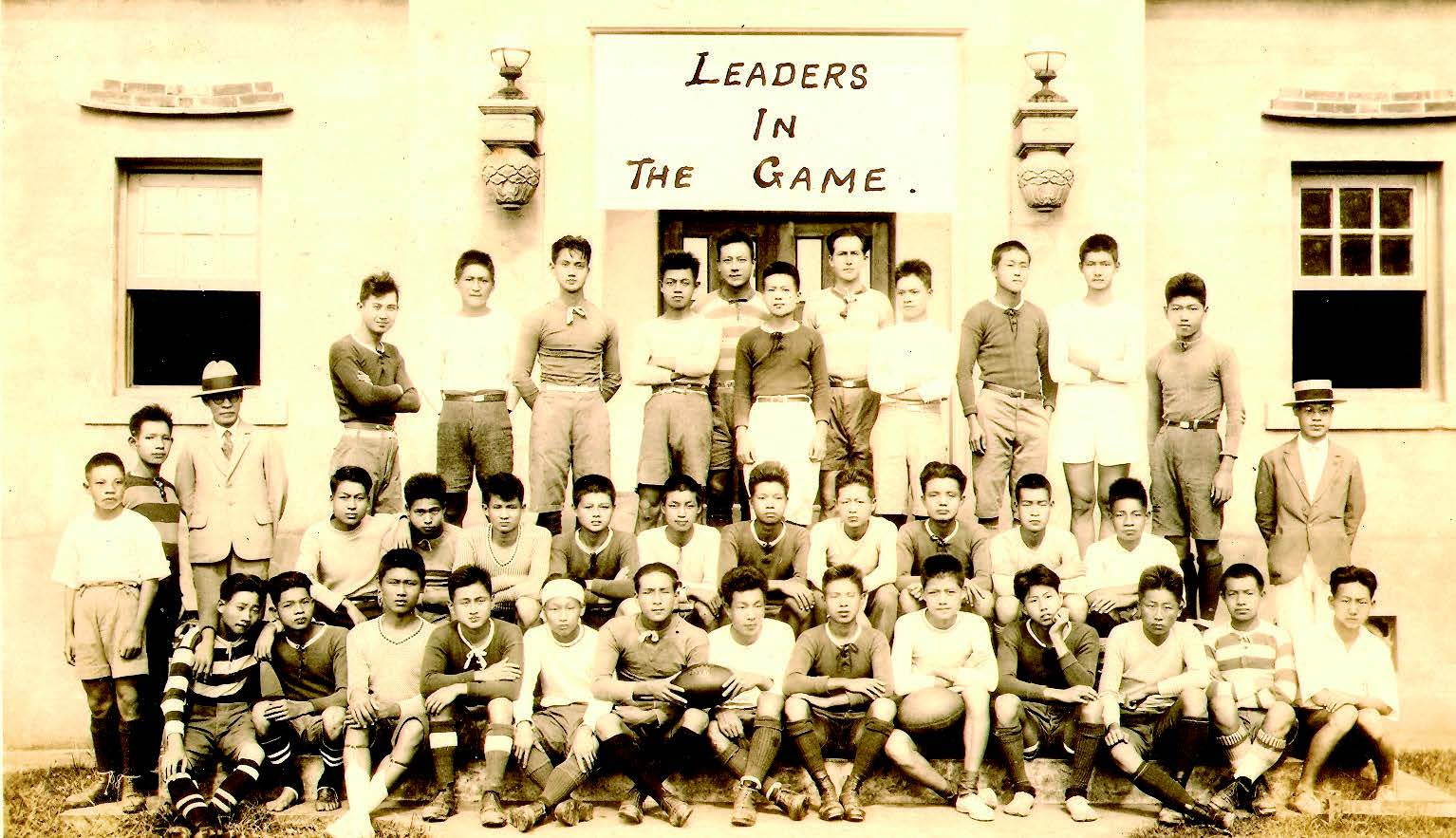

淡水中學的橄欖球隊與合唱團

淡水中學創立之後,在音樂和體育方面都有極佳的表現。這除了與它傳統的學習環境,和自由的學風有關外;師長的身教和鼓勵, 也有一定的影響,其中以陳清忠老師最具代表。

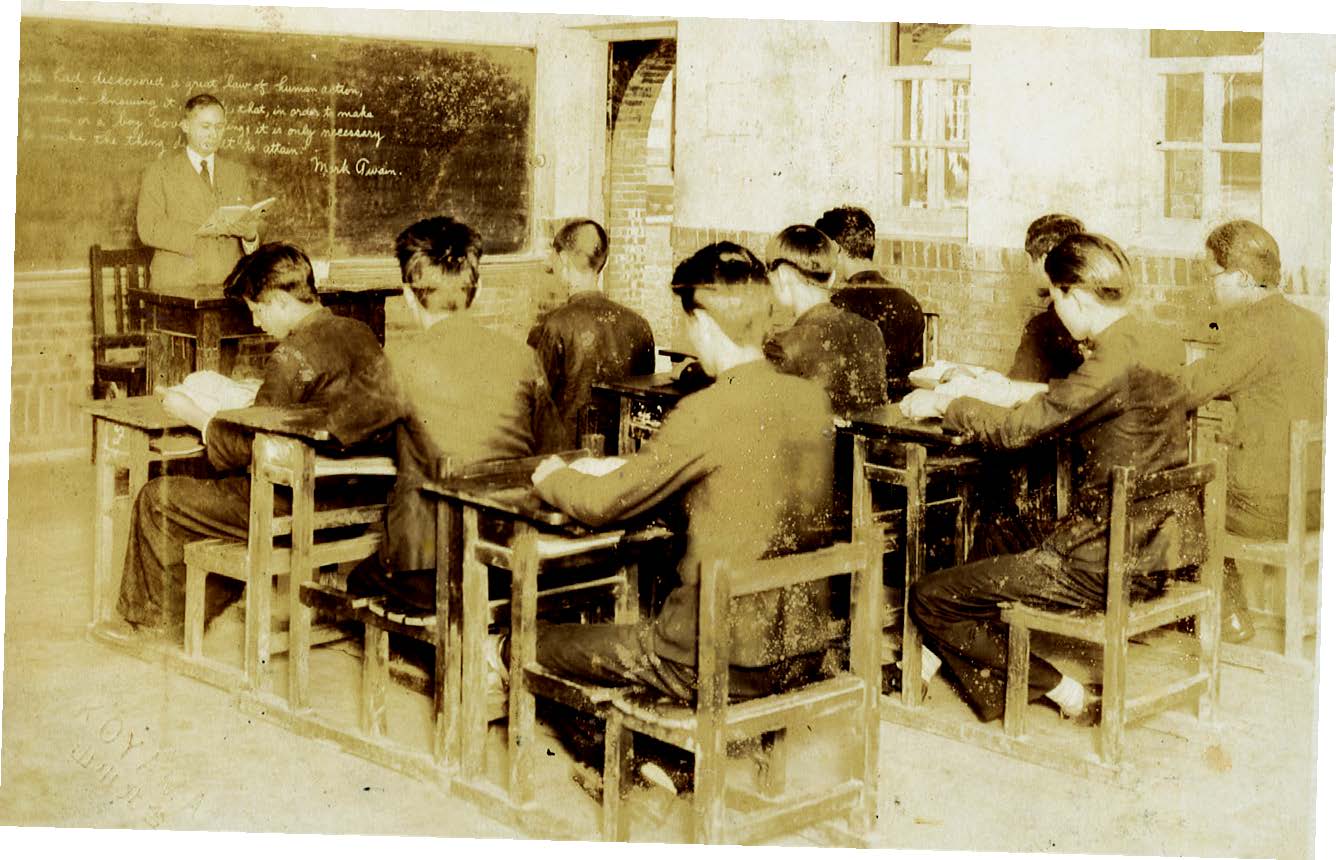

陳清忠老師在淡水中學組成臺灣第一支男聲合唱團「淡水中學合唱團」(TMS Glee Club)。

陳清忠於淡水中學的前身牛津學堂普通科畢業後,赴日本深造,畢業於同志社大學。於 1921 年回母校任教,帶動了允文允武的校風。他不只是專任英文教師,對音樂和體育都有專長和愛好。

當時,男、女兩校在吳威廉師母等宣教師的調教下,音樂方面都有極高的水準。在陳清忠的組織和訓練下,誕生了臺灣第一支合唱團「淡水中學合唱團」(TMS Glee Club)。1926 年暑假他率團赴日本巡迴演唱,優異的表現享譽海外。學生團員中之陳泗治、駱先春等,日後也都成了著名的音樂家。

此外,1931 年畢業於加拿大皇家音樂學院的德明利姑娘(Miss Isabel Taylor)隨偕叡廉校長來台,接續這項音樂教育工作。她有計畫的推動各項音樂教學,也組織並訓練男、女合唱團。德姑娘戰後再回淡江,一直從事音樂教育直到 1973 年退休返國止,不僅使音樂成為淡江最傲人的校風,也讓淡江成為臺灣近代音樂的發祥地。

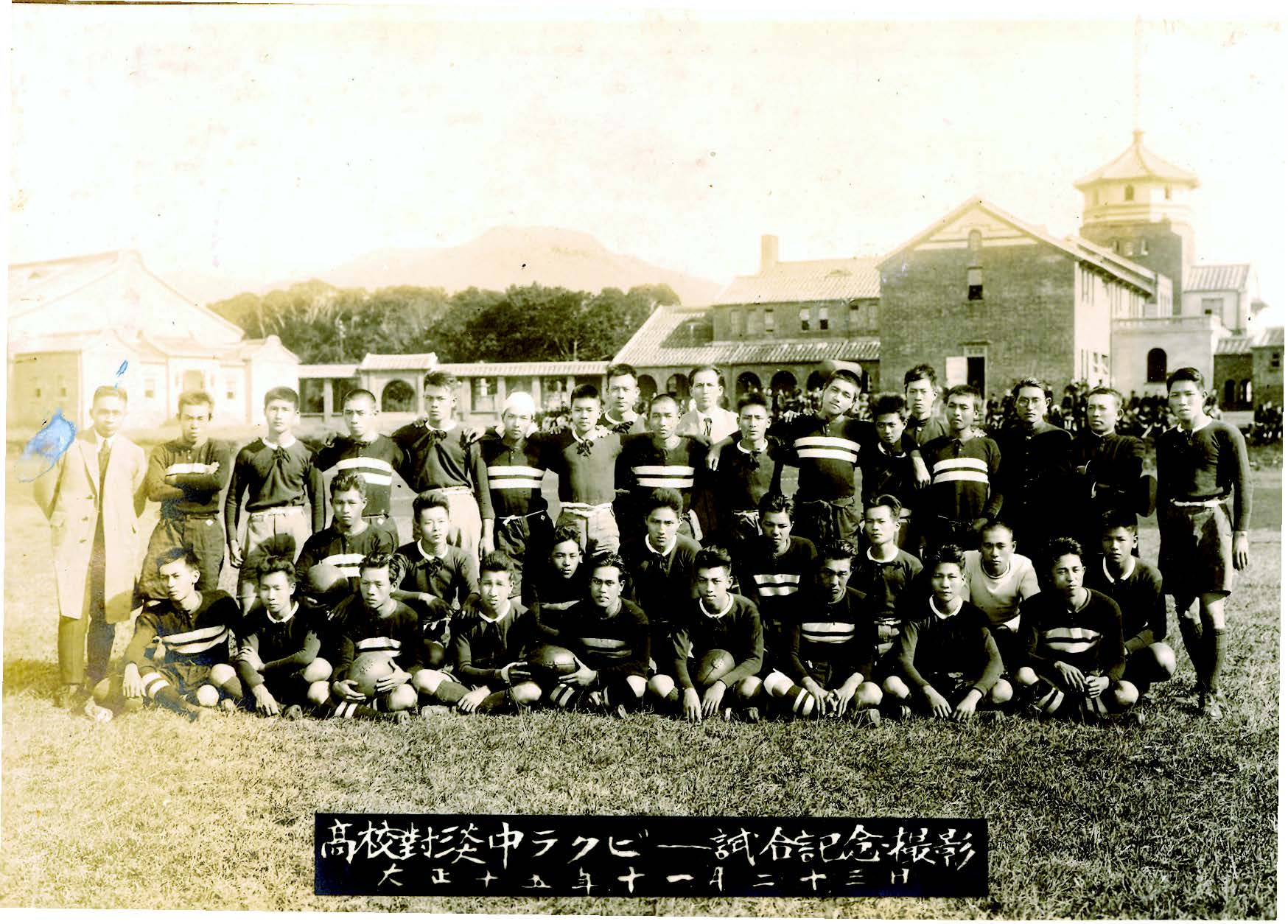

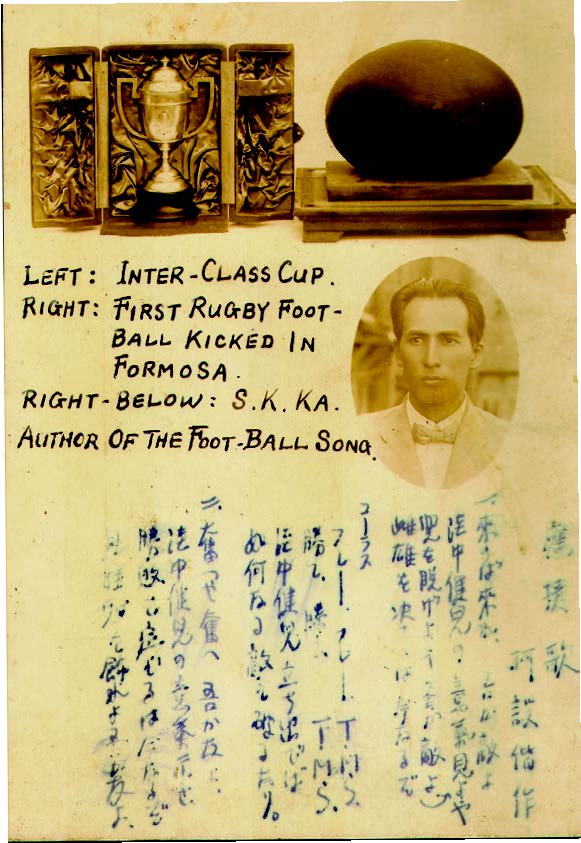

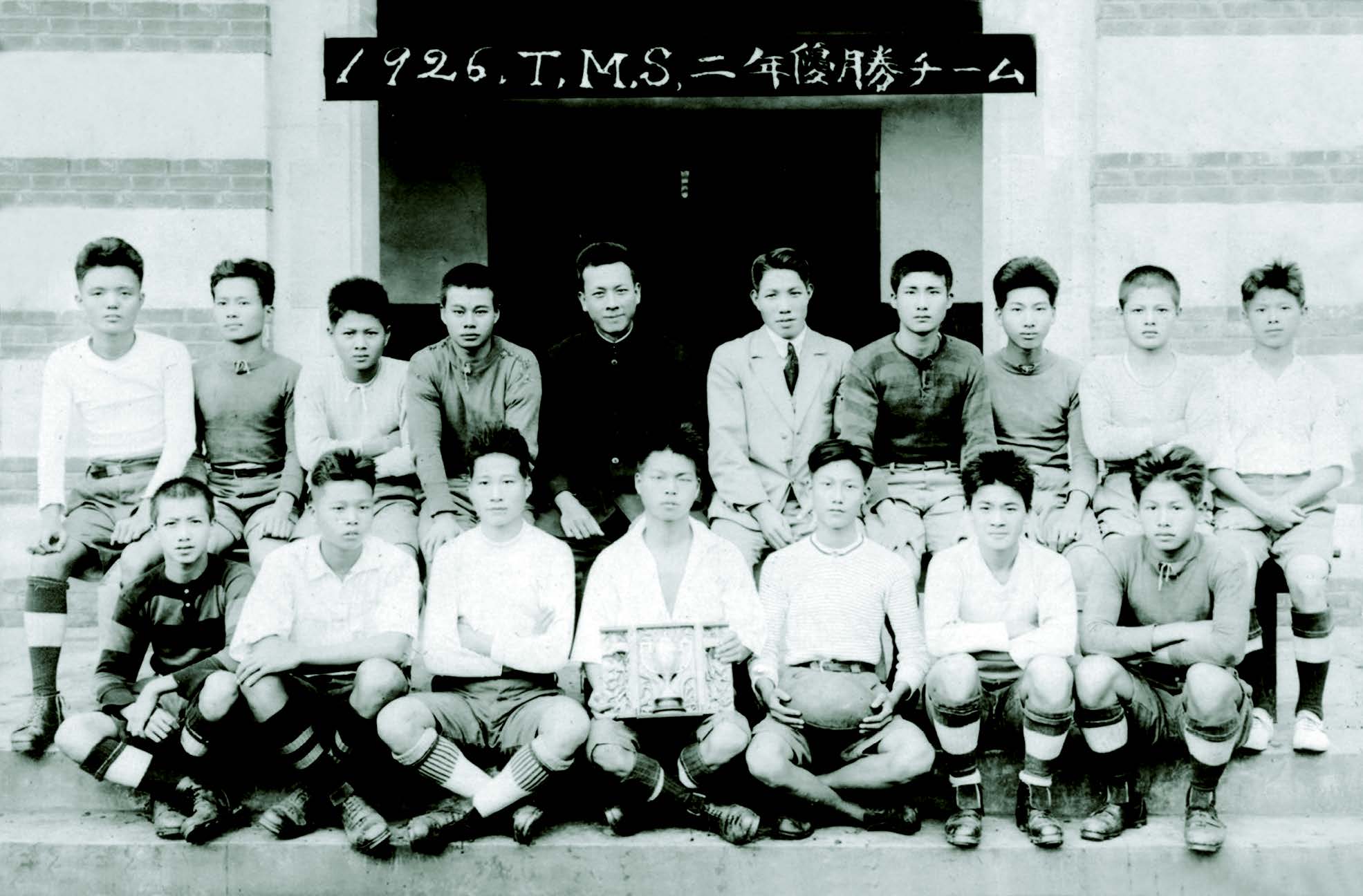

陳清忠愛好運動,不僅在課餘領導學生縱橫草場,也將他從日本帶回來的橄欖球讓學生玩。當時淡中已有足球隊,但臺灣校園除極少數日本學校外,還未有橄欖球運動。陳清忠不只讓學生們踢踢玩玩,也加以組織訓練。1923 年,第一支臺灣人橄欖球隊就在淡水中學誕生。

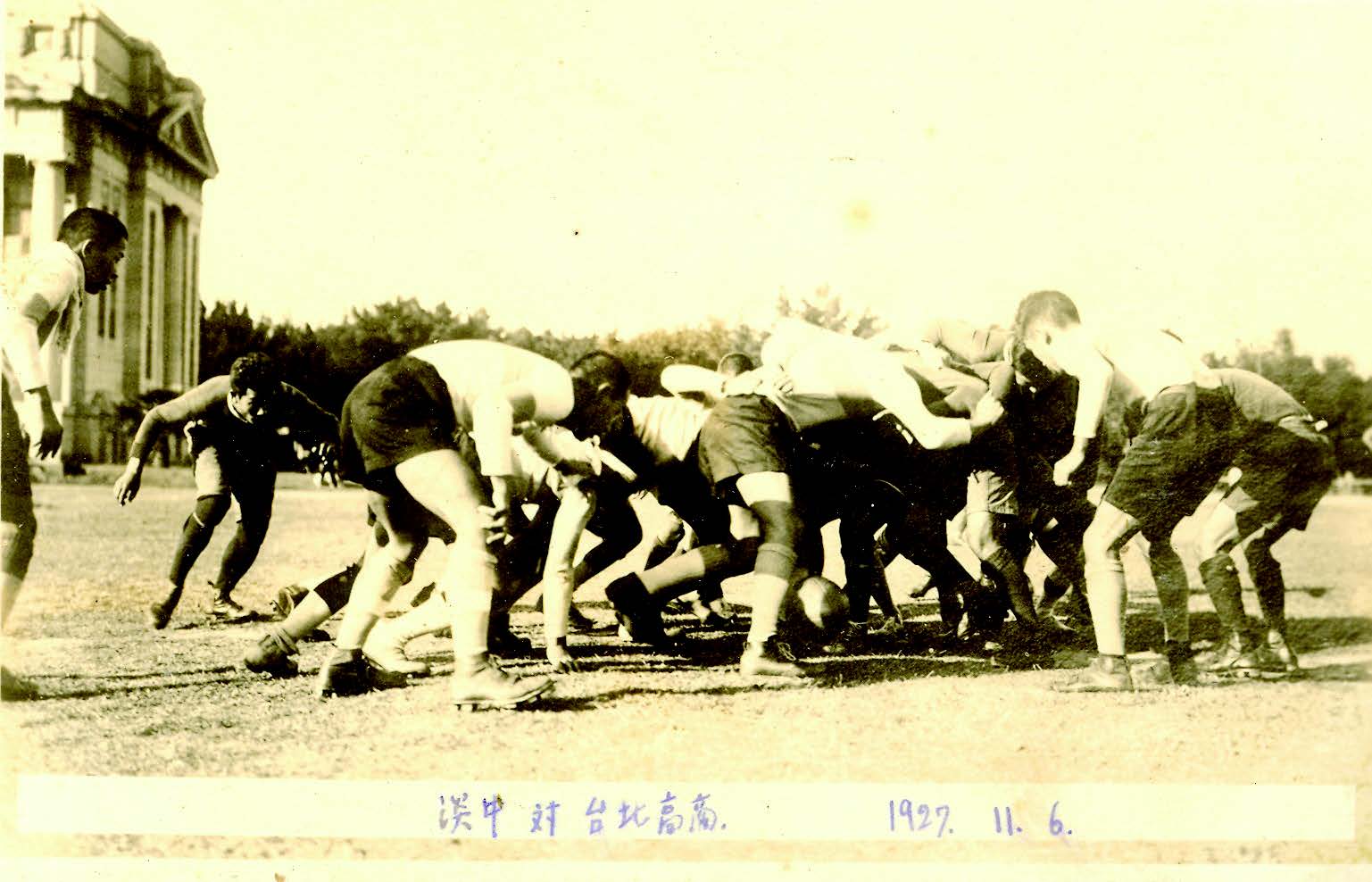

由於橄欖球著重團隊精神,比賽起來豪氣十足,淡中隊組成後,橄欖球也被尚武的日本人所看重,因此鐵道部隊、台北高等學校隊、台北高商隊陸續成立。儘管淡中是中學校,其餘都是大專青年隊(日治時代高校是大學的預備學校,中學畢業才能報考高校), 但是淡中隊卻在日治時代保持對日本球隊不敗的光榮紀錄。

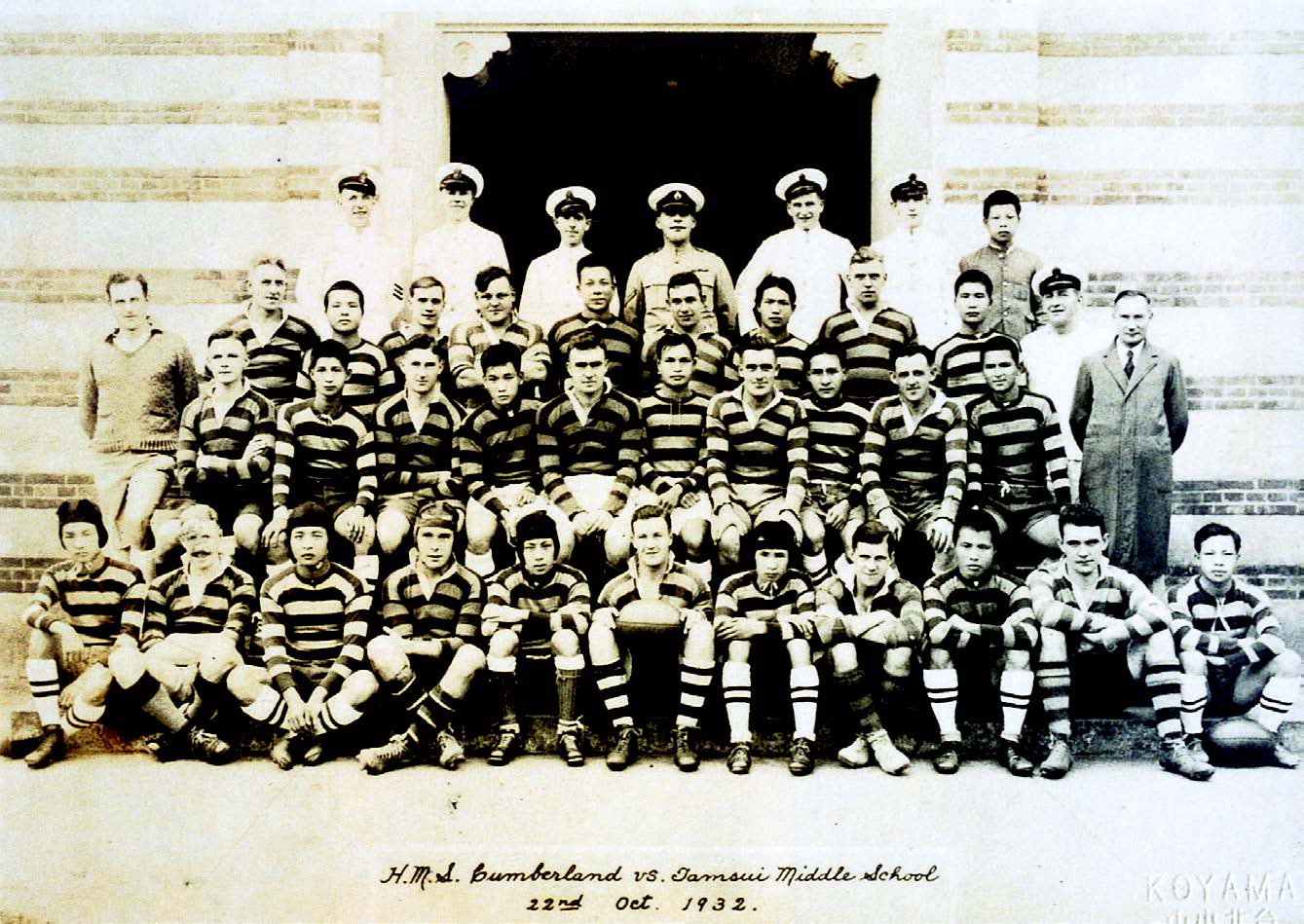

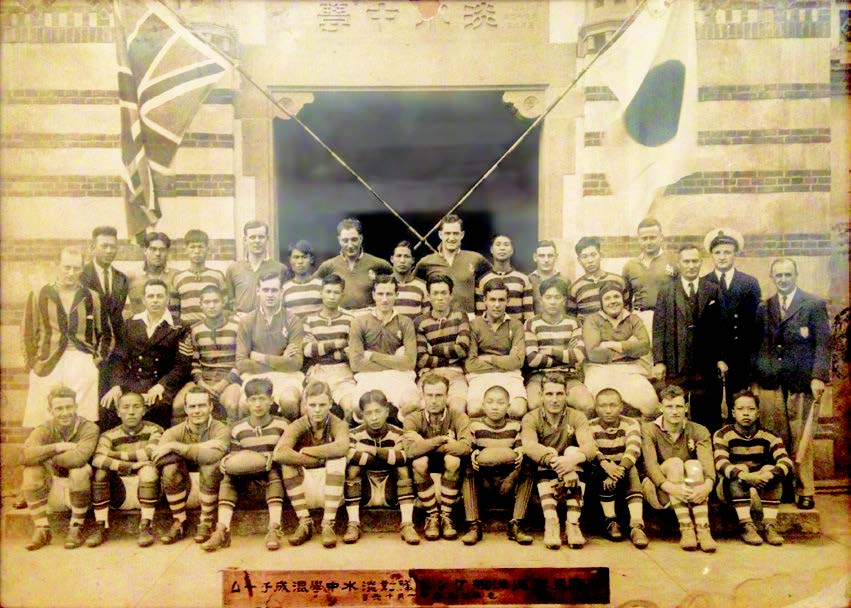

當時,任何運動公開賽都在台北新公園運動場舉行。不甘被日本統治的臺灣人,常會去看這種讓臺灣民眾感到揚眉吐氣的橄欖球賽,並為淡中隊喝采。不僅如此,淡中隊還在 1932 年 10 月打敗來臺灣作親善訪問的英國敦睦戰艦堪培蘭號(Cumberland)球隊,而名震全臺。

淡中橄欖球隊會成為所向披靡的勁旅,關鍵在陳清忠、柯設偕等老師,他們對選手基本動作要求扎實,訓練嚴格,再加上淡中傳統的團隊精神。因此,比賽起來動作靈活、速度敏捷、默契十足, 令對手難以招架。可惜,在日本人接收淡水中學後,一度中止這支球隊,直到戰後才復出,但橄欖球運動卻早已成了淡江精神的表徵。

除了音樂和體育外,宗教教育的薰陶,也是淡中的特色。由於學生大都寄宿,需要更多身心的指導,不只學校有足夠的宗教活動,學生禮拜天也要到淡水禮拜堂做禮拜。學校裡不少教師和宣教師,積極投入心理輔導的工作,其中以校長夫人偕仁利女士最為熱心。她特別注重聖經的教導,每年也都組織暑期聖經班,不僅讓學生有健全的身心發展,也造就不少教會領袖人才,這項傳統特色今日依然在淡江流傳著。

日本政府的壓迫與強制接收

1931 年 9 月 18 日,「滿洲事變」爆發後,臺灣教育當局為要促進「振興國民精神」政策,開始關切教會學校裏的教育精神。當時所謂的愛國團體「皇政會」等,竟藉此攻擊教會學校的「非愛國精神」,亟欲染指教會學校。1933 年因參拜神社的問題發生了「台南長老教中學事件」,當時的台南州知事今川淵,欲藉機強制接收台南的男、女兩校;所幸南部教會在台北日本基督教會的協助下,改組董事會,並新聘日籍校長,事件才得以解決,但淡水中學就不那麼幸運了。

「皇政會」在台北開會,抨擊淡水中學和淡水女學院兩校建地是清國的不平等時代之「永久租借地」,為何今日已是「昭和之聖代」,卻仍容許過氣的租界地,還遺留在日本「皇土」上? 此舉意在迫使教會放棄學校之經營權。

圖為奪取淡水中學與淡水女學院的要角今川淵知事。

1935 年 8 月,經營淡水中學之教士會,為因應日益艱困的時局, 不得不做出妥協;除解除偕叡廉校長之職,改聘精通日語的明有德牧師為校長外,並聘請一退役之日軍少尉為教官,施行軍訓課程, 盼能換得兩校平安無事。

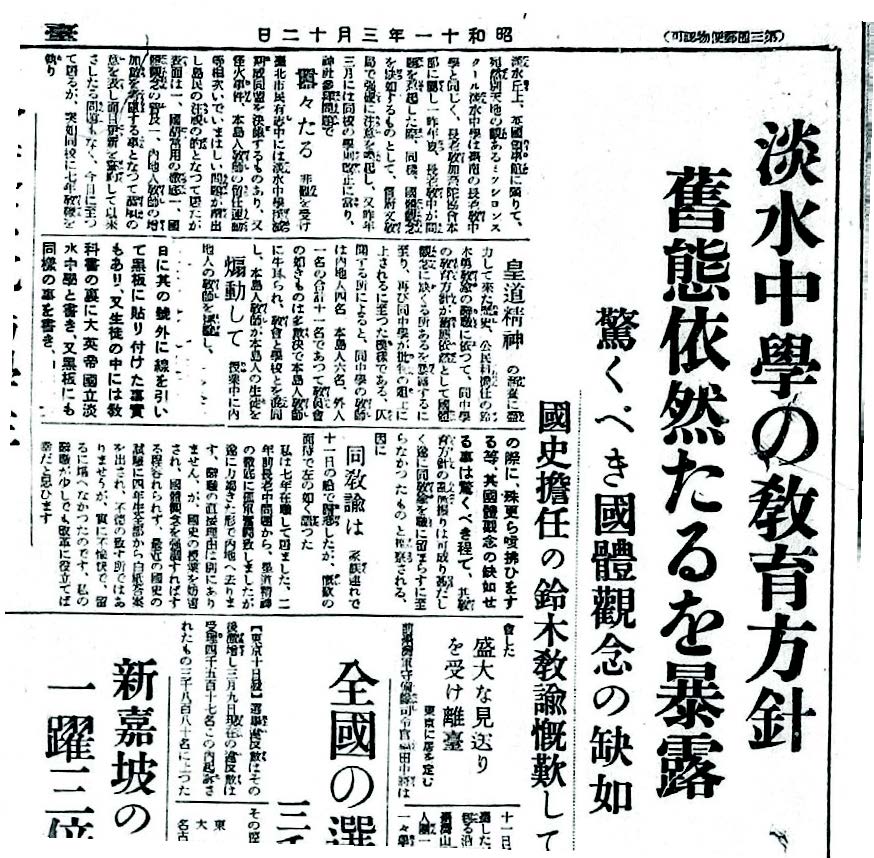

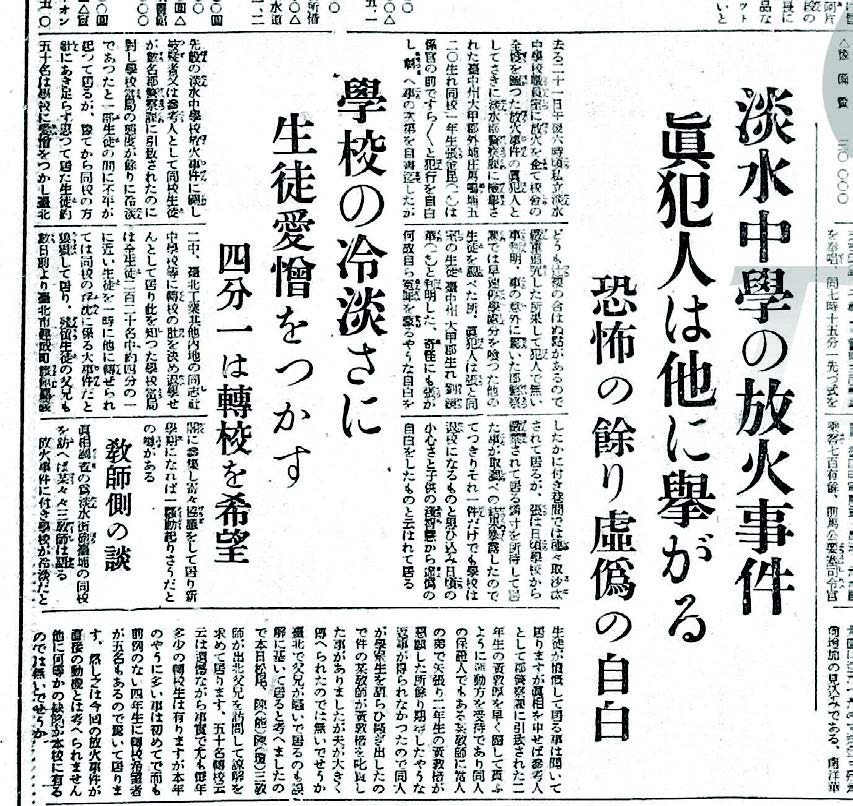

不料,主導「台南長老教中學事件」的要角台南州知事今川淵, 這時竟北上轉任台北州知事。而正值此時,在淡水中學任教之日本教員鈴木勇,竟利用辭職返國之時,向報界誣指在教士會管理下的淡水兩校,不配合時局,鼓吹「非愛國精神」。此一風波再度為兩中學的存續問題燃起戰火,也讓處心積慮的今川淵有機可乘。

今川淵立即以台北州知事的名義,脅迫教士會將淡水中學與淡水女學院,讓渡於其所組織之團體經營,同時暗示教士會若不服從將有嚴重的後果。

1936 年 8 月,當台北的教會和日人信徒,正設法協助教士會解決這項無理要求時,今川淵所派的學務課長立川義男,無預警地前來接收兩校,並強行代理校長職務。原來教士會在今川淵的脅迫下,不得不做出讓步,將兩校校地以九萬元銀行券讓予日人,而兩校之一切建物及設備,也無償讓渡供其使用。而介於兩校間的婦女義墊(婦學堂),也被強制移讓其校地。其實,光兩校的土地價值在當時至少值四十萬銀行券以上,今川淵的行為無異是強取豪奪。

當時,在兩校旁除了四棟宣教師宿舍外,還有婦女義塾和使用牛津學堂上課的「台北神學校」都尚屬加拿大教士會管理。但隨著各地排英、排美運動的激烈化,教士會便將台北神學校及淡水的產業,轉讓給臺灣長老教會北部中會經營。眼見戰爭將起,時局緊張, 這些宣教師奉英國領事之令陸續歸國。1940 年 9 月日本加入軸心國,公開與英、美為敵。年底,前校長偕叡廉夫婦也回加拿大,成為最後離台的宣教師。

至此,淡水中學結束了宣教師時代,進入日本人治校的年代。

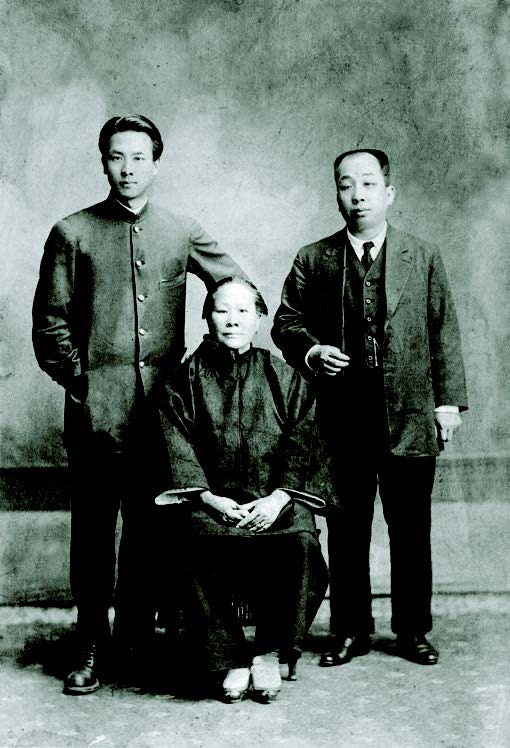

圖為馬偕家人和至親好友為偕叡廉夫婦送行(1940 年11 月20 日), 他是最後一位離開臺灣的宣教師。

允文允武的陳清忠校長

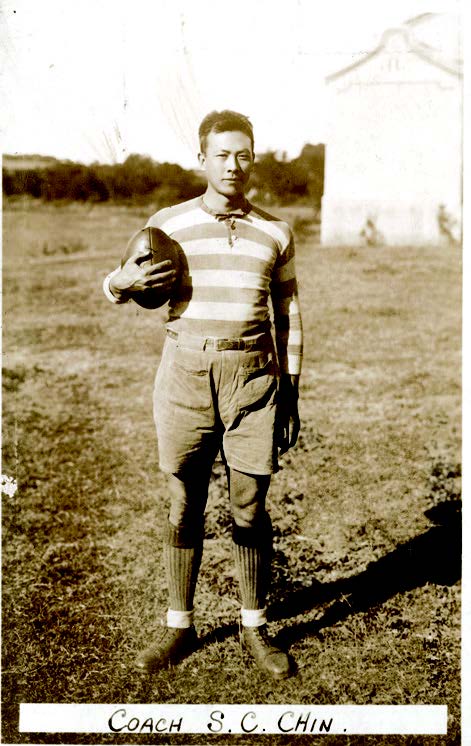

陳清忠先生,出生於 1895 年 5 月 14 日,是馬偕博士門生陳榮輝牧師之次男。牛津學堂五年制普通科(淡水中學前身)畢業後,獲加拿大教士會選派赴日本同志社大學深造。在校期間為該校橄欖球校隊主將,率隊比賽,從無敗績,成為全日本知名的運動明星。

1921 年先生回淡中母校任教英文,並訓練成立臺灣第一支橄欖球隊, 而有「臺灣橄欖球之父」的尊稱。此外,陳清忠先生也致力於音樂教育,在淡中組織臺灣第一支男聲合唱團(TMS Glee Club)。1926 年 6 月 28 日暑假他們搭「因幡丸」由基隆出航赴日本巡演,而被譽為「臺灣合唱之父」。而較鮮為人知的是,陳清忠先生也是第一位將莎士比亞劇作譯成台語,並將之搬上舞台演出的人。

此外,陳清忠在教會信仰運動也極具影響力,1933 年曾與部分教會人士發起「臺灣北部基督長老教會長執聯合會」,陳清忠為主要成員,並發行《北部傳道師會會誌》成為教會的革新力量。

戰後陳清忠曾任純德女中校長達六年之久,並於 1947 年發起組織「臺灣橄欖球協會」,持續推動橄欖球運動至 1960 年 4 月 6 日辭世止。

陳清忠不僅是淡江傑出的學長,更以音樂和體育帶動允文允武之校風。為紀念其功績,淡江自 1968 年起,年年舉辦「清忠盃」橄欖球賽,橄欖球也成為淡江中學最重要的傳統運動項目;此外,男聲四重唱及合唱團的悠揚歌聲,早已成為校園文化的一部分,至今仍傳唱不輟。

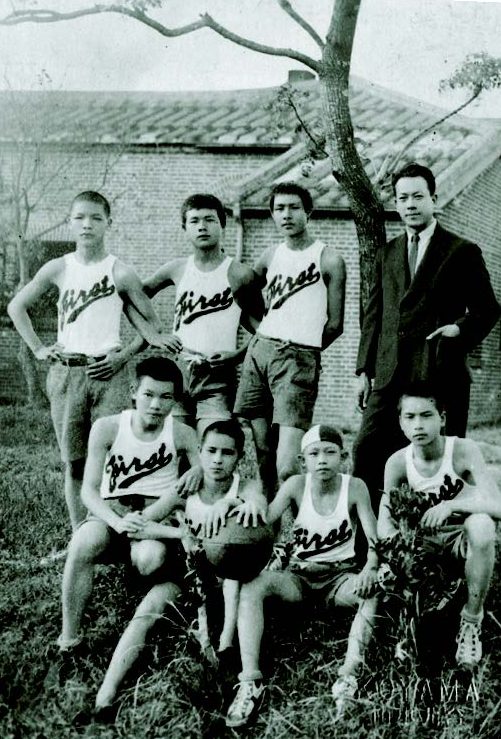

陳清忠夫婦以疼愛學生為人所懷念。照片是他和籃球隊同學攝於宿舍南側。他的運動專長是多元的,除了橄欖球、籃球等外,大學時也是短跑名將。

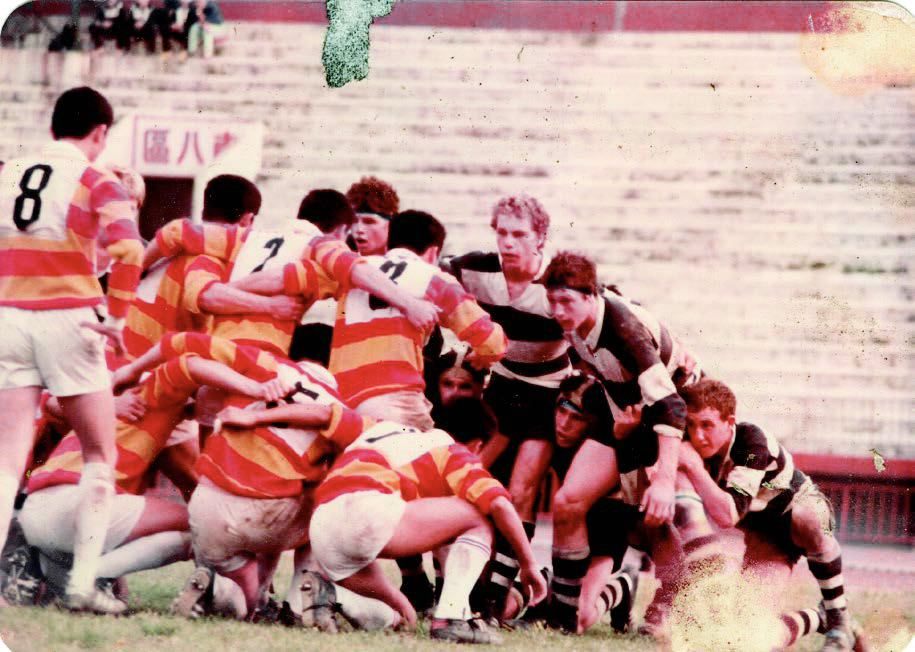

飛馳達陣的身影─ 淡江中學橄欖球隊

英國紳士的流氓運動

一部淡江中學橄欖球史,即是臺灣體育的光榮史。淡江中學運動場為臺灣教育史上風雲際會之地,臺灣橄欖球運動即在此發源茁壯。回顧臺灣橄欖球運動發展,緬懷陳清忠先生傳球之功,至今淡江中學橄欖球隊依舊奔馳球場,而勇敢、奮鬥、團結、服從的橄欖球精神,早已成為淡江中學代代追求的傳統精神。

淡江中學創校時正值日本明治維新之後,在「脫亞入歐」全盤西化的社會氛圍下,英國上流社會的足球與橄欖球運動成為時尚,尤其有「紳士的流氓運動」暱稱的橄欖球, 更是日本社會所崇尚,陳清忠在日本求學期間正躬逢其盛。

陳清忠回母校任教時,也將橄欖球運動傳入校園,讓學生在遊戲中學習,帶動風氣,並加以訓練、組隊,1923 年成立臺灣第一支橄欖球隊─淡水中學隊。

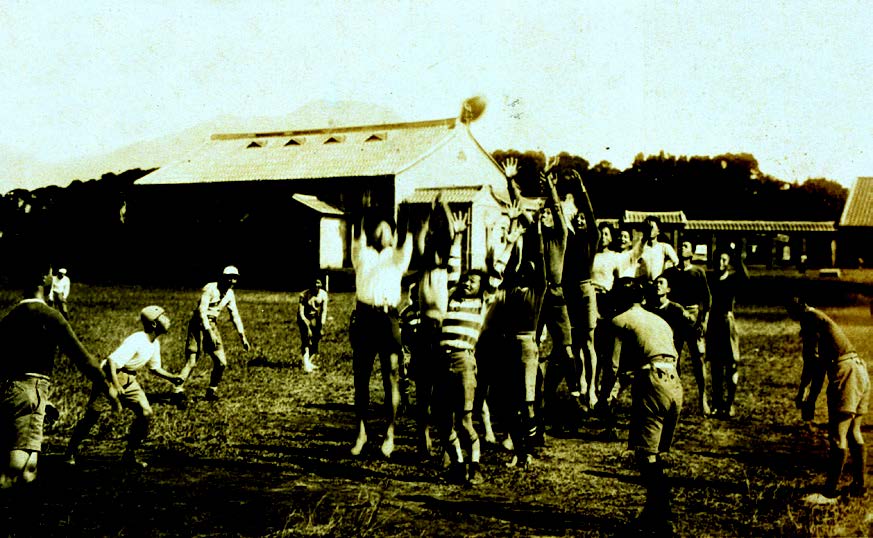

淡水中學隊創始時是由百餘名住宿生中號召的。下課時由陳清忠老師吹哨集合玩球,起先僅是課餘活動而非以比賽為目的。由玩球、訓練到正式成軍並無其他外隊可與之對抗, 因此都是球員按位置分組,分實力相當的兩隊對戰。圖中可看到學習到基本球技的觸地達陣(Try)、鬥牛(Scroum)、射門(goal)、爭邊球(Line-out)。尤其照片中記錄了球員之一的柯設偕老師(他曾是同志社球員)突破防線,雖被擒抱(tackle)但仍觸地得分,球員歡呼跳躍的神情。

傳球達陣的年代

淡水中學創隊後,1924 年首次在台北以 3 : 0 擊敗日人所組「台北聯合隊」開始, 在日治時期所向披靡,保持對日本球隊不敗的紀錄。不僅寫下光榮戰績,也為被日人統治下的臺灣人贏得民族尊嚴。1932 年擊敗來台挑戰的勁旅—英國遠東艦隊堪培蘭號(Cumberland)球隊,而聲名大噪,威震海內外。可惜,1936 年淡水中學被日人強制接管後,戰績彪炳的淡中隊才被迫中止。但這十餘年間,淡水中學隊為臺灣橄欖球運動奠定堅實光榮的根基。

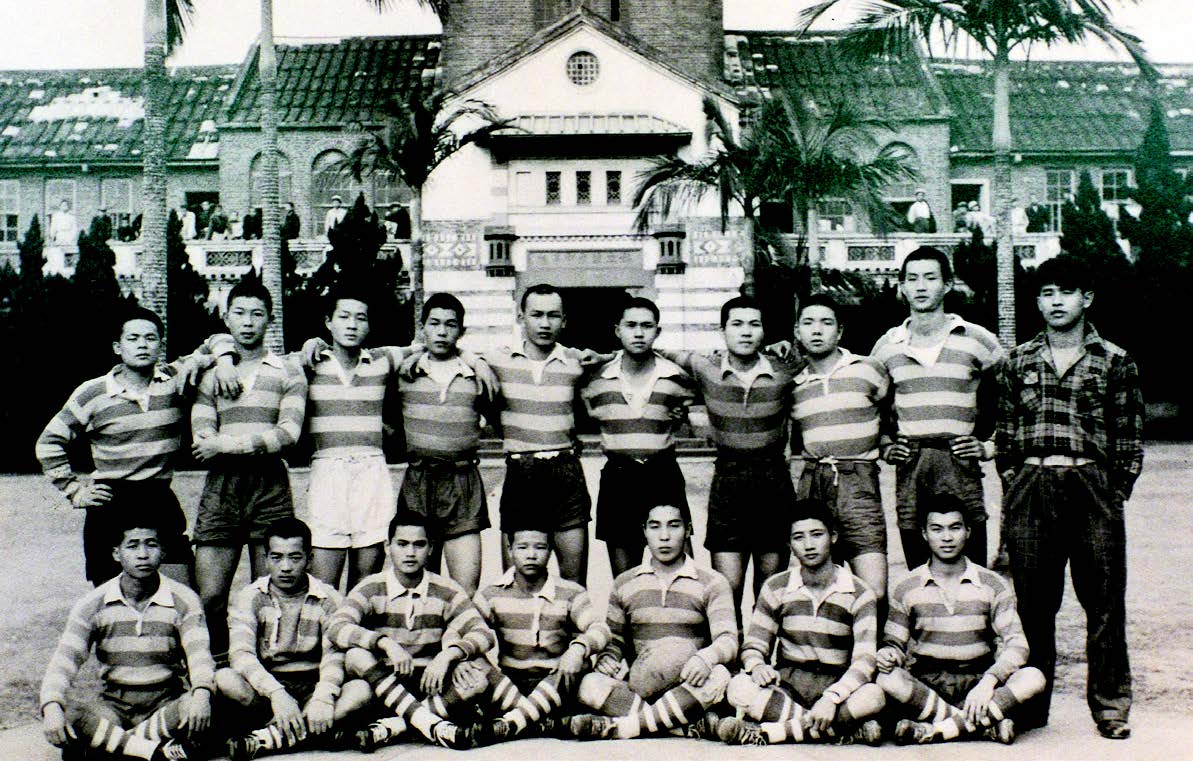

以球為魂的年代

二戰後,沉寂一時的淡江橄欖球隊再度復出,而臺灣南北各校球隊亦陸續成軍。1968 年2 月淡江校友正式成立「淡江中學 O.B. 橄欖球俱樂部」,協助母校後輩球員的栽培與訓練,傳承淡江橄欖球精神於不墜。自此球隊蓬勃發展,除贏得國內大小比賽獎項,成為全臺知名勁旅;更數度獲選為國家代表隊,屢創佳績,蜚聲國際。近百年來,淡水砲台埔頂的淡江中學為橄欖球運動辛勤耕耘,淡水早已成為國際橄欖球重鎮。

日人接管淡中後,體育館有了極大的變化。原本是做為體育課、宗教崇拜、學校活動,以及教會舉行重大慶典的場所;日人將它改為嚴肅的武道場,成為修鍊武德的「武德殿」。圖中牆上改掛「潑刺敢為」四字,中間陳列的是日本武士崇祀的文天祥忠孝碑拓本,聖經與十字架的校徽,已不復存在。