私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

有坂一世校長的勵精圖治與正式立案

1937 年元月,在立川義男代理校長的兩個月後,曾在台南一中任教並擔任教頭(教務主任)的有坂一世,受今川淵之邀,來到淡水出任淡水中學和淡水女學院兩校校長。

有坂是一位開明的學者,極富理想和才能。由於他出身教會學校,對過去兩校的教會背景也相當尊重。他到職後勵精圖治,一掃日人打壓期間的疲弱態勢,使兩校一振而起,結合了兩校過去的基礎和傳統,終於進入另一個輝煌的局面。

圖為有坂校長到任成立的「音樂團」。圖中有坂校長左一為高橋教頭(教務主任),左二為柯設偕老師,他是日人接管後少數留下的原淡水中學老師。

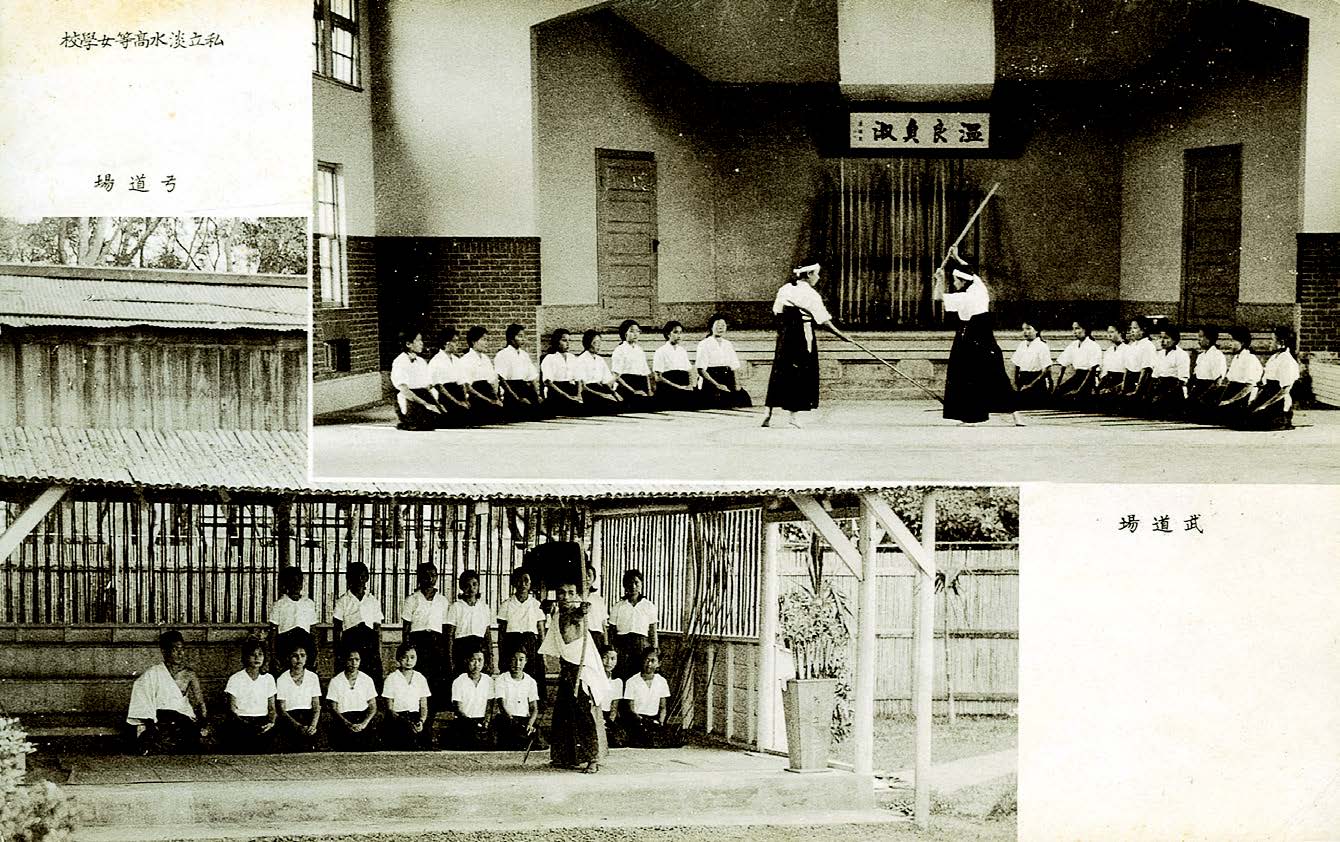

他一上任立刻大刀闊斧進行整頓,並運用自己的關係,尋找一切可能的管道爭取資源。除了向台北州教育課及總督府文教局爭取經費,用以改善教室,充實教學設備之外;並自日本本土聘請優秀的教師,強化教學陣容,以替代因日人治校而陸續離職的原兩校教員。如李登輝先生四年級時的導師青野翁助,即是當時留學歐美的學者。

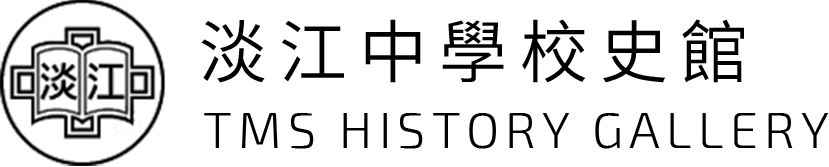

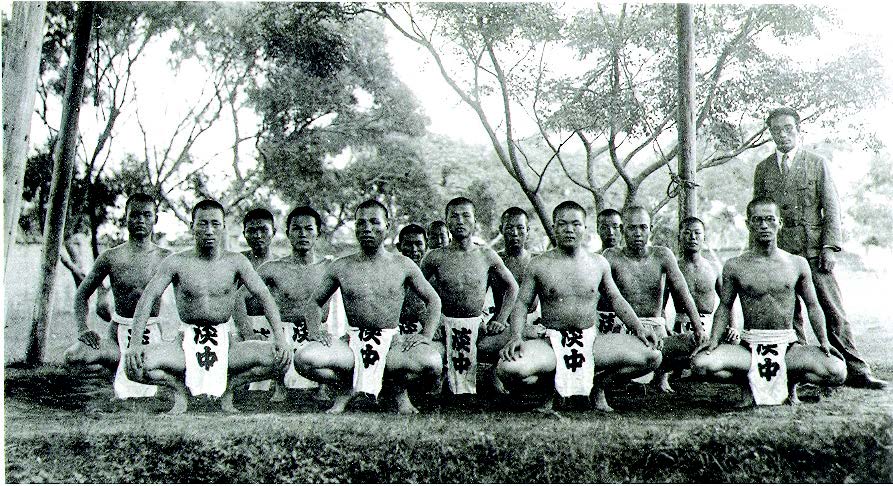

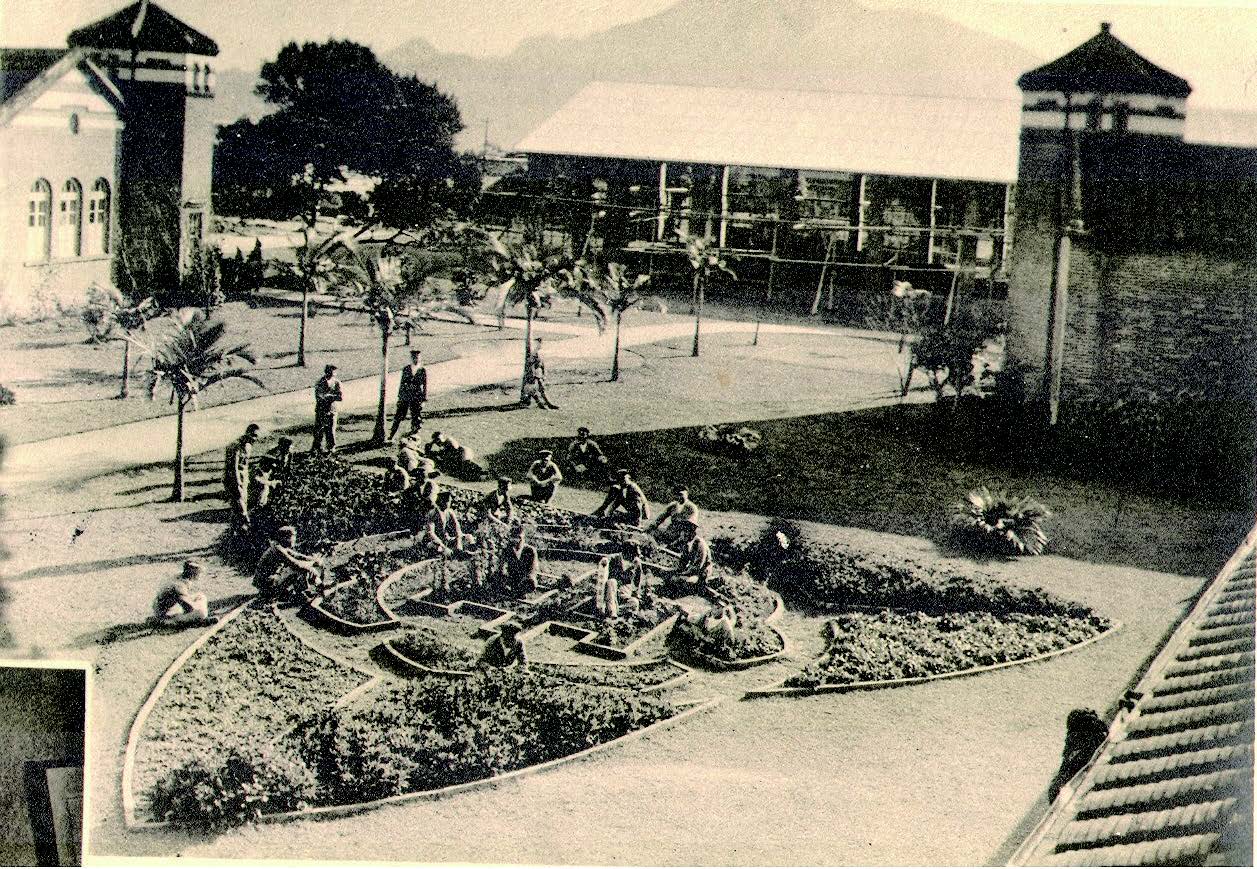

當時學校不僅全面更新體育設施,理化實驗器材也汰舊換新, 各式教學場館也陸續增建,如:武道館、體育館、學寮、涼亭、農場、溫室、相撲場、弓道場等。

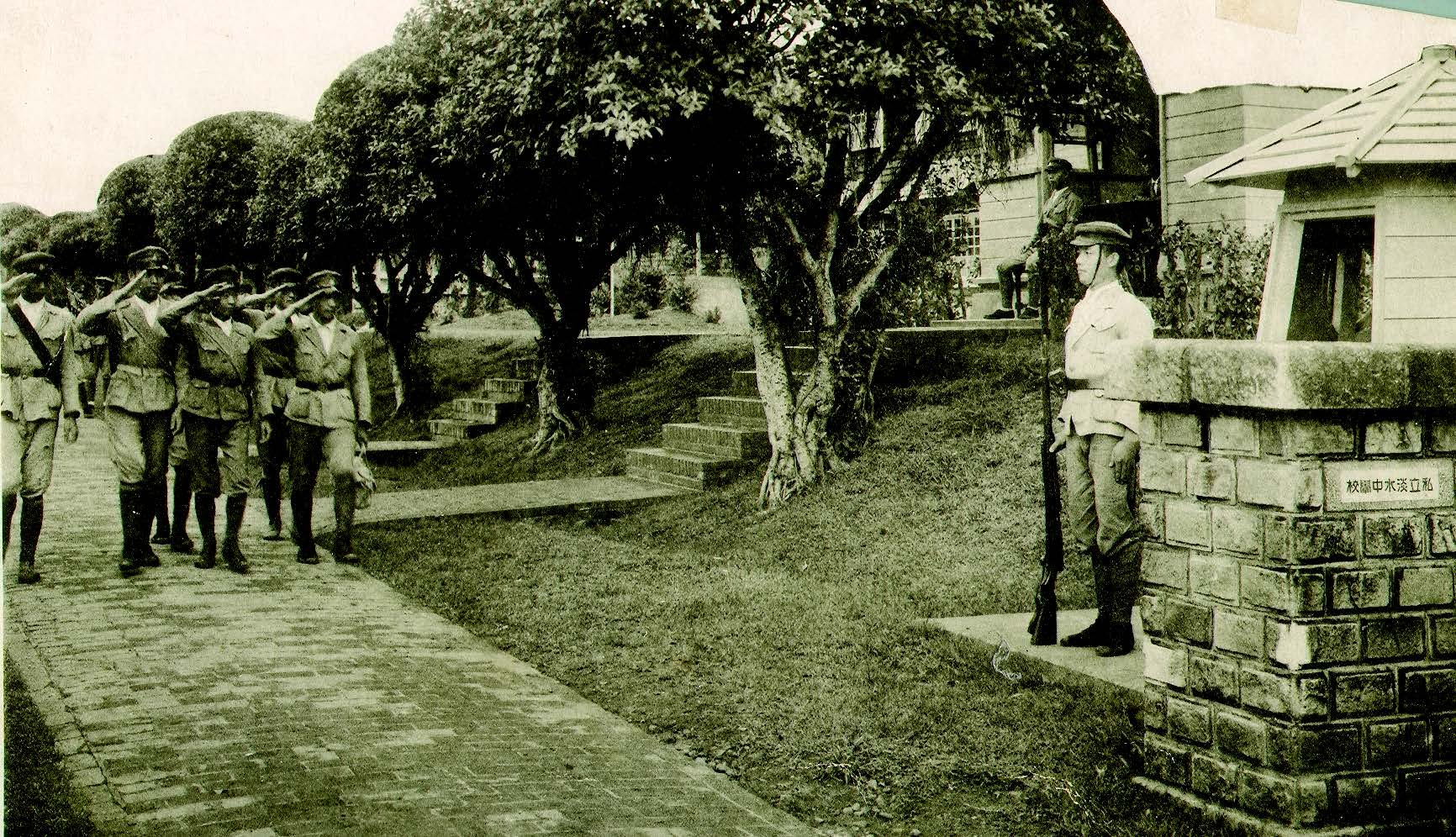

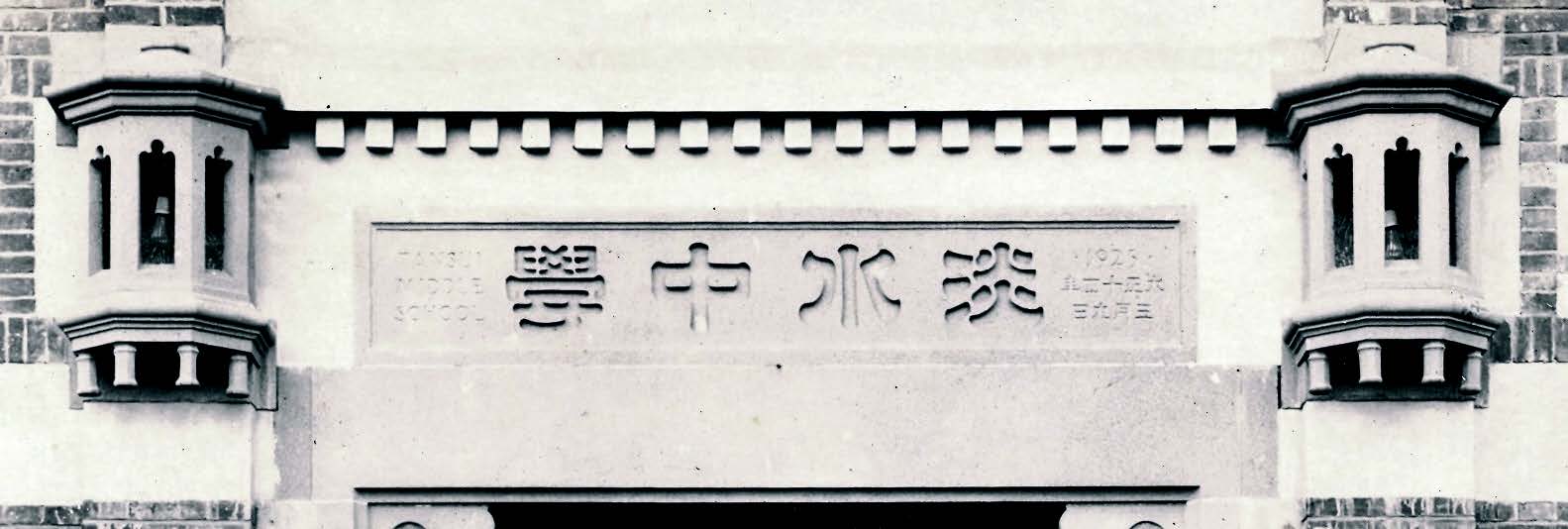

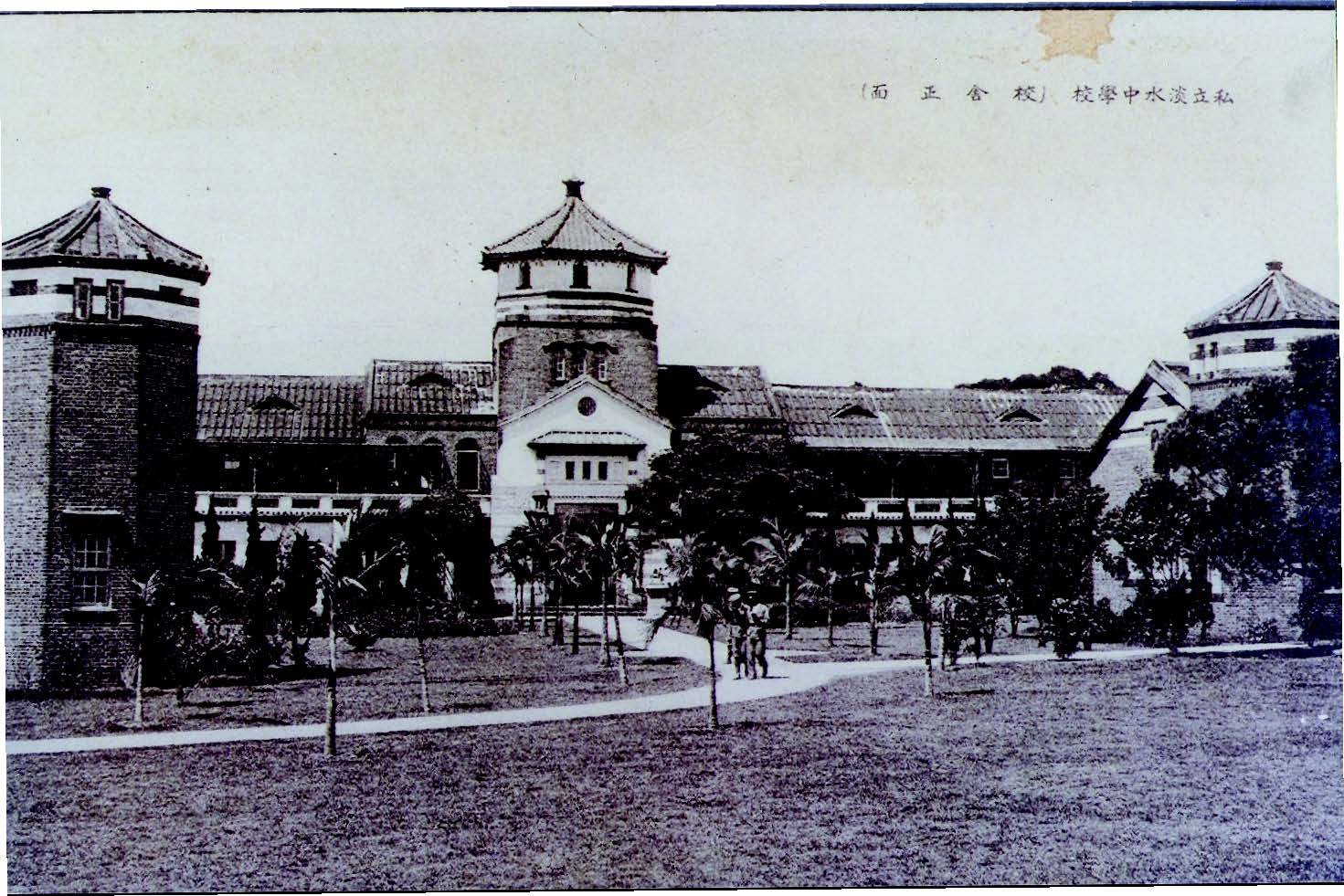

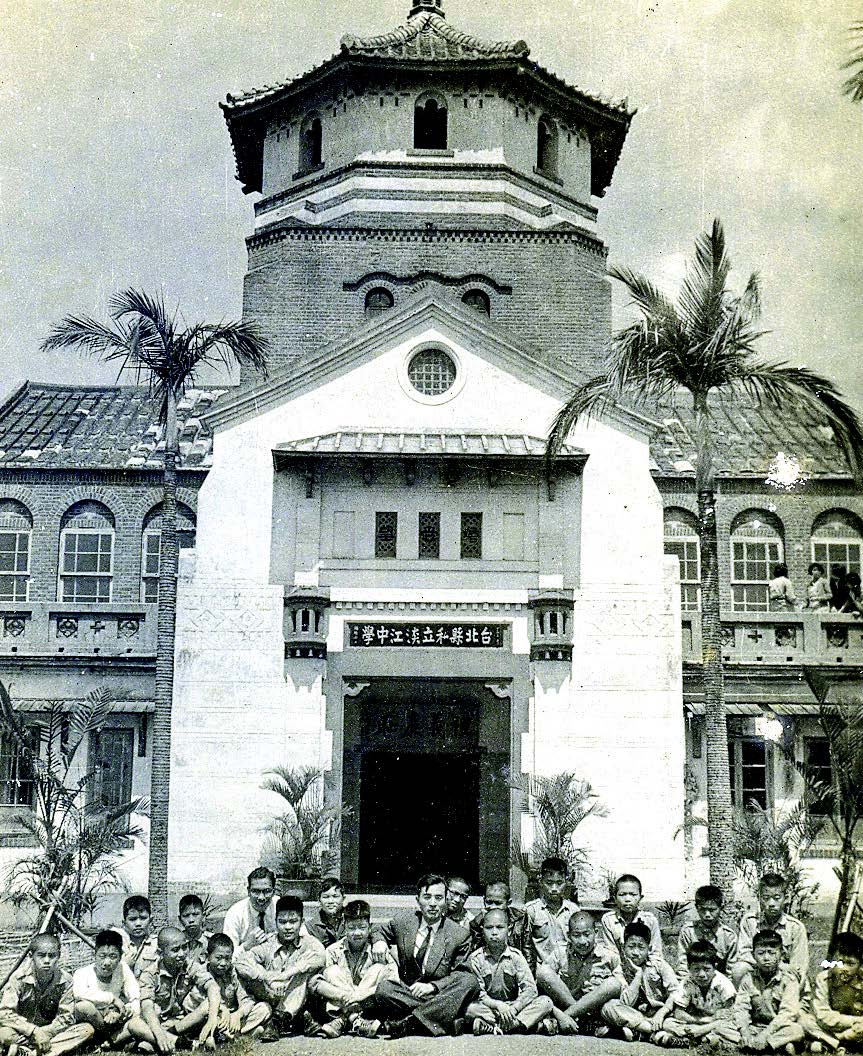

1938 年(昭和 13 年)臺灣總督府修改教育法令,認可私立中學之創設。淡水男、女兩校終於獲准立案,兩校各更名為「私立淡水中學校」和「私立淡水高等女學校」。當時為了紀念這件期待已久的盛事,除了在八角塔正門上方重刻「私立淡水中學校」之校名, 也在正門道路兩旁分植亞力山大椰子樹,以茲紀念。

同年,有坂校長也依遵兩年前讓渡時雙方的協議,開始興建「馬偕博士記念圖書館」。這項建築的經費,來自1931 年時臺灣長老教會北部中會之決議,當時由全臺募得之三萬元日幣。加拿大教士會對日人的這項約定,是為使日後學子瞭解,學校乃肇基於當年之馬偕博士。

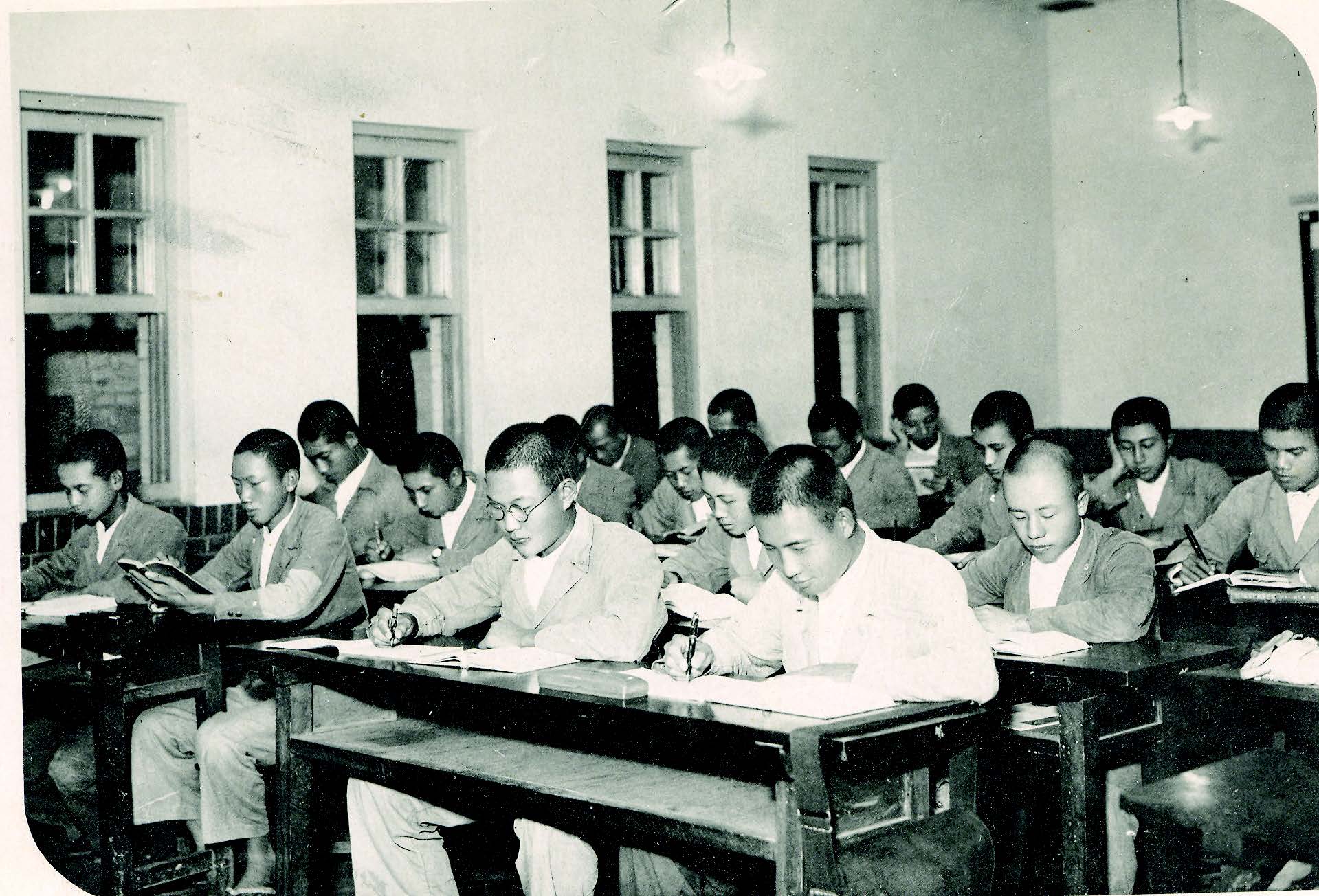

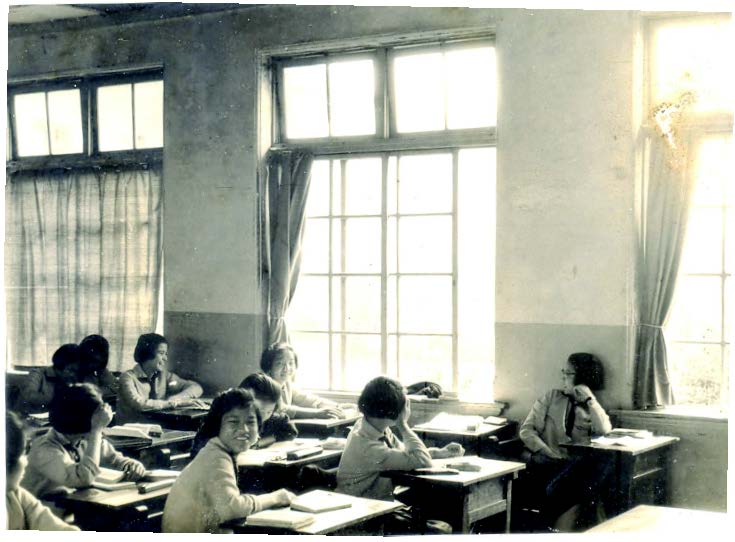

另一項令讓當年師生感懷不已的,就是有坂校長不歧視臺灣子弟的作風。臺灣在日人長期不平等差別教育下,公立學校幾乎為日人所壟斷,而私立的淡中和淡水高女幾乎清一色為台籍子弟。有坂校長為了鼓舞學生學習並提高學校的競爭力,除了爭取公立學校的老師到淡中任教外,也將他三位在公立學校就讀的兒子,轉學到淡中與台籍學生同窗共學,以示公平。

此舉果然帶動朝氣蓬勃的校風,不論在學業或運動方面都有傑出的表現。不只人人爭讀,升學率也遽升,讓當時的日人刮目相看。有坂校長認真辦學的精神和影響,令後人敬佩不已。

臺灣本土菁英薈萃的學校

日本統治臺灣後,除了政治、經濟上的統治地位,在文化、教育上也設法鞏固其優越地位。因此,為了防範臺灣人成為有礙於日人的統治利益,而對台籍學生採差別教育政策;同時更抑制台籍子弟進入中學深造的機會,更遑論高等教育和大學教育,幾乎全為日人所獨佔。台籍人士能衝過重重難關而接受高等教育者,實在寥寥無幾。

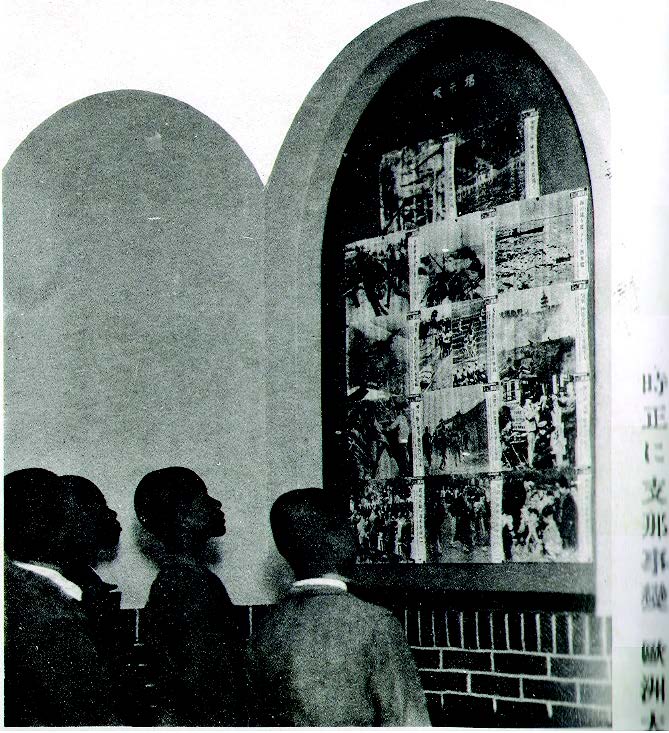

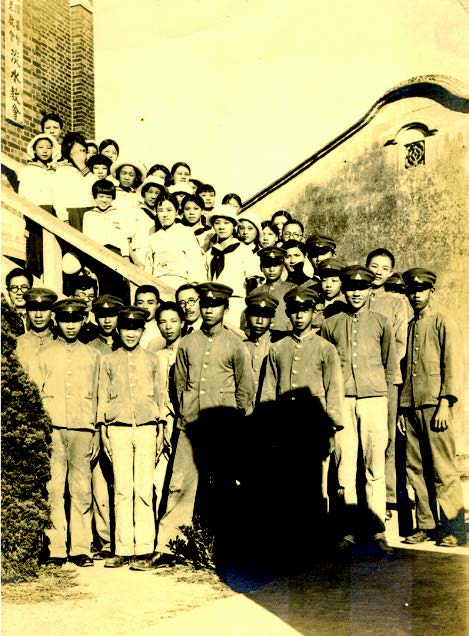

1932 年 4 月在淡水的台北神學校學生演出聖劇「天路歷程」,當時可說是教會學校的極盛時期。戰爭期間神學校遷往雙連,成為統合全臺所有長老教會教育機構的學校。

因為台籍子弟的語言能力、生長背景在以日本人為主體的教育機制下,原本就處劣勢;再加上就讀小學時,不管在教育內容、制度、設施、就學機會等,已被有計劃的差別限制;中學入學考試更有不公平的「口頭試問」,並做身家調查(內申書),自然難以和日籍考生競爭。

前總統李登輝先生,曾在言談中表示當年對這種不公平對待的強烈感受,以及他是如何刻苦努力,以淡中為其突破難關,進而得以繼續接受高等教育的地方。淡水男、女兩校自創立後,雖日人設校條件嚴苛,兩校無法取得立案,但卻是台籍子弟難得的就學管道; 在取得立案後,再經有坂校長諸項具成效的改革,兩校更成了臺灣子弟爭讀的學校,特別是兩校是寄宿學校,招生遍及臺灣各地,因此菁英薈萃,人才輩出。

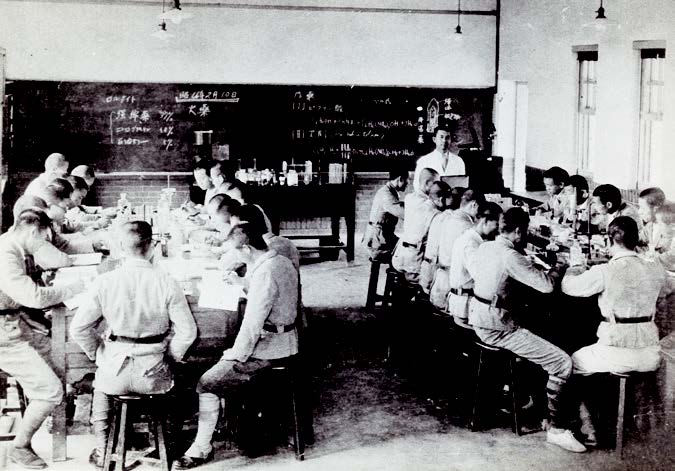

圖為 1941 年四年忠班獲班際庭球(網球)比賽優勝,留影於馬偕博士紀念圖書館前。李登輝為班長(前排右一),中坐(二排右三)為導師青野翁助先生。

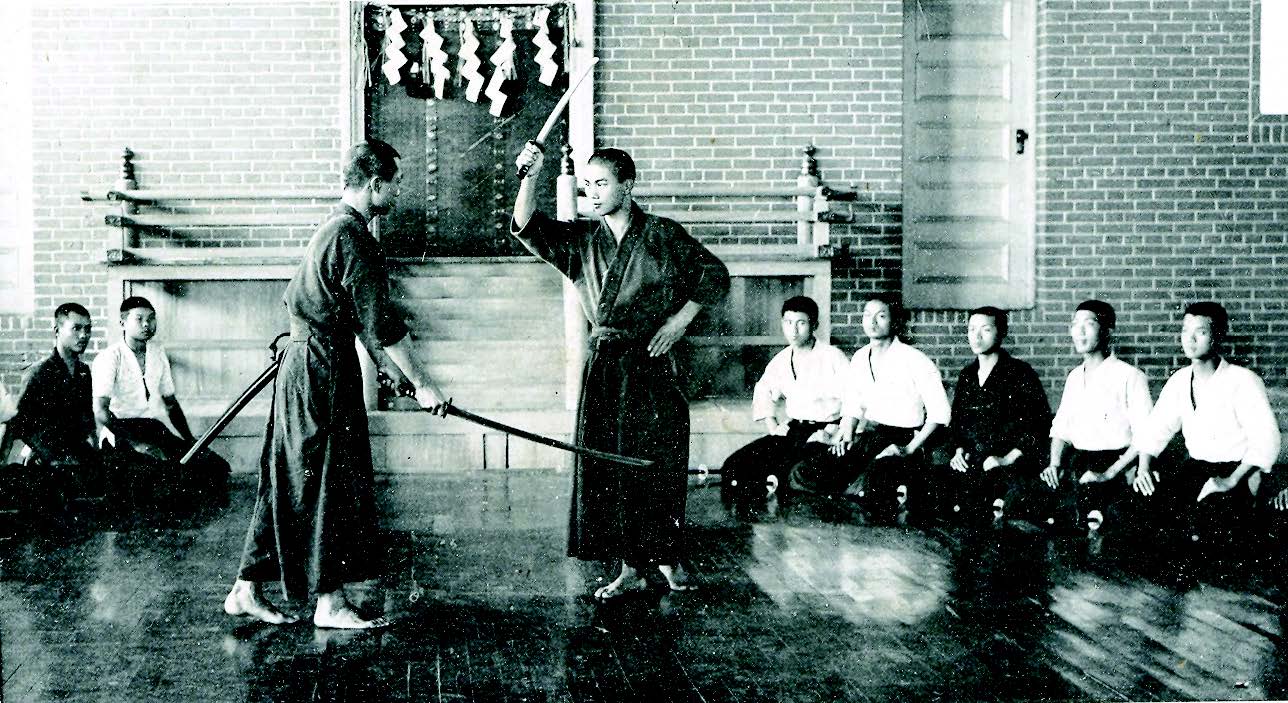

以當時的學生李登輝為例,他雖以優異的成績畢業於著名的淡水公學校(今淡水國小),但卻在淡水讀了兩年的高等科,才考上台北國民中學。該中學是以台籍學生為主的乙等學校,無法報考高等學校。1938 年4 月他欣聞淡中已獲准正式立案,便轉學至淡水中學校,在淡中良好的環境下勤學苦讀,不僅在1940 年擔任級長(班長),也熱衷網球、劍道和園藝。

1941 年還只是四年級的他越級考取「台北高等學校」(今台師大前身)。此校極為難考,是進入台北帝國大學(台大)的正統學校。此事對淡中的師生是一大鼓舞, 因從未有私校修業生考取過。除了李登輝之外,當時畢業生考取各大專名校,或至日本本島就學者,其錄取人數之多,素質之優良, 更是淡中創校以來的最高紀錄。

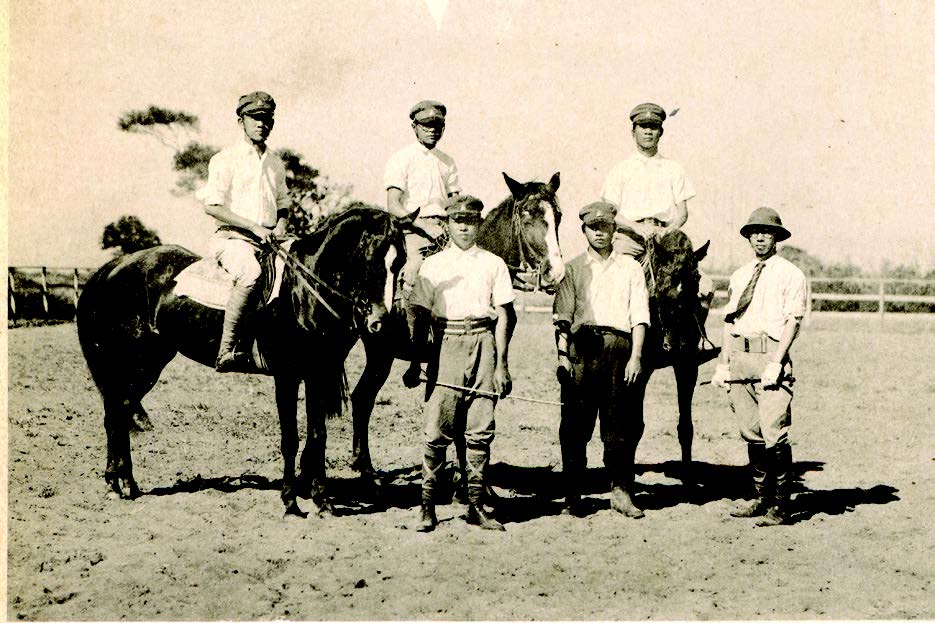

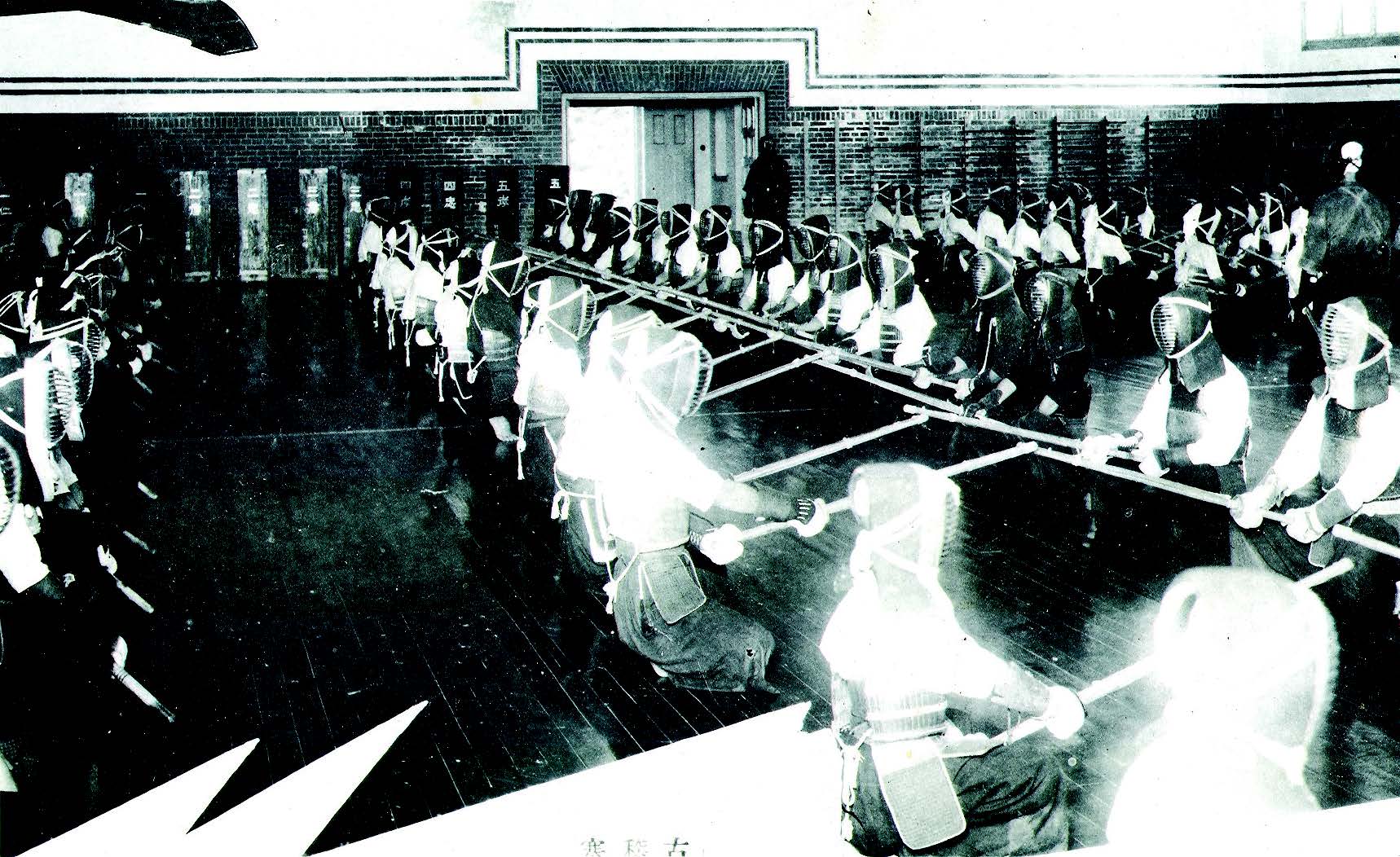

除了課業表現優異外,學生在體育方面也不落人後。不管劍道、弓道、馬術、田徑等各項比賽,都在全島中等學校的競賽中屢獲佳績。多位淡中選手曾代表臺灣的中學校,赴日本比賽。因此, 常有人稱這段時期為淡中的黃金時代,這樣的成果實歸功於有坂校長的用心治校,以及他以平等、博愛、有教無類的教育精神,來造就久經壓抑的台籍子弟。

由台北神學校高等女學部到台北宮前女學校

淡水中學與淡水女學院被日人接管後,原本加拿大教士會所經營,已移交北部長老教會的婦女義塾和台北神學校也另行發展。

校舍被接收後的婦女義塾,遷往對面的宣教師宿舍上課,1937 年起逐漸停辦,到了1940 年改為「安樂家」,專為收留困苦婦女、老年婦人,及破碎家庭的休養所。「安樂家」維持到1942 年才解散。

在牛津學堂上課的台北神學校,也在 1937 年底遷回台北雙連之原神學校校舍上課,由於失去淡水女學院,婦女義塾也被迫停辦。教會當局欲復辦這項教育工作,以提高婦女信徒的水平,並栽培女宣道人才,1940 年利用淡水之原宣教師宿舍和牛津學堂,增設「台北神學校高等女學部」,由日人大川正任校長。

翌年,為統一臺灣南部同樣處境之婦女學校和神學校,於五月時將其遷往台北雙連的宣教師宿舍,並以曾在淡水中學和長榮中學校任教的陳能通為女學部部長。這所在雙連的台北神學校,在戰爭期間,可說是一所統合長老教會在全臺灣所有教育機構的學校。

教育中心遷往台北雙連之後的北部教會,則將淡水的四棟宣教師宿舍和牛津學堂,租給淡水中學校和淡水高女。有坂校長遂將牛津學堂改為女生宿舍,取名「美寮」,與取名「善寮」的女學校校舍,和取名「真寮」的婦學堂,合為「真」、「善」、「美」三棟高女宿舍。同時將四棟宣教師宿舍改為男生宿舍,由東至西分別命名為「玄武」、「白虎」、「朱雀」及「青龍」四棟淡中學寮。

台北神學校高等女學部於 1944 年 6 月,遵照台北州教育課的指示,由神學校分離,改為三年制的「台北宮前女學校」(雙連於日治時代稱「宮前町」)。當然,校長、理事皆由日本人充任。

1932 年 4 月在淡水的台北神學校學生演出聖劇「天路歷程」,當時可說是教會學校的極盛時期。戰爭期間神學校遷往雙連,成為統合全臺所有長老教會教育機構的學校。

1945 年,台北宮前女學校在戰後改名為「中山女子中學校」(「宮前町」戰後改名中山北路),直到1947 年才合併於淡江中學女子部。

這所為時極短的女子中學,是當時教會因應淡水兩校,和台南女學校被日人接收後的過渡性學校,規模與成效自然無法和日人接管下的淡水男、女兩校相比。但它卻有教會承傳馬偕博士興學歷史的意義,當然也是淡江校史的一部份。

皇民化教育下的男女兩校

日本人雖將淡水兩校經營得有聲有色,但無可否認的,日人處心積慮奪取這兩所中學,主要目的還是將兩校做為日本軍國主義推行皇民化運動的基地。所謂皇民化,即在教育上灌輸「日本精神」, 欲把臺灣人的精神思想「日本化」,並以侵略主義為動力,促使臺灣人為日本軍國主義的擴張做出最大的貢獻。1937 年中日戰爭爆發後,日本更加激進,發起所謂「國民精神總動員」和「產業報國運動」,淡中和淡水高女也自然被捲入這場風暴中。

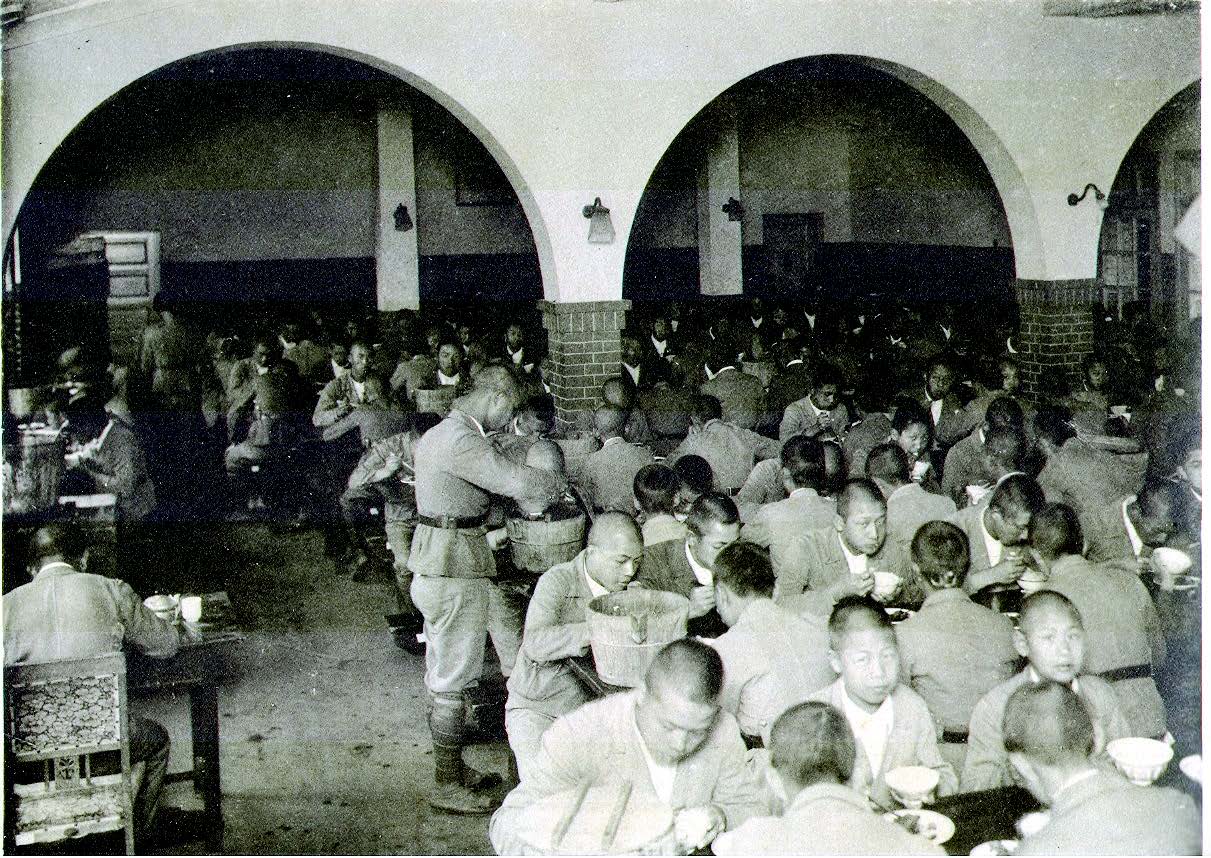

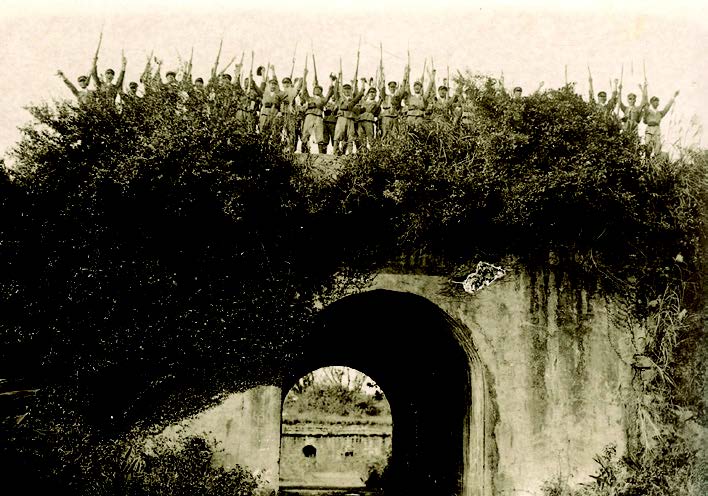

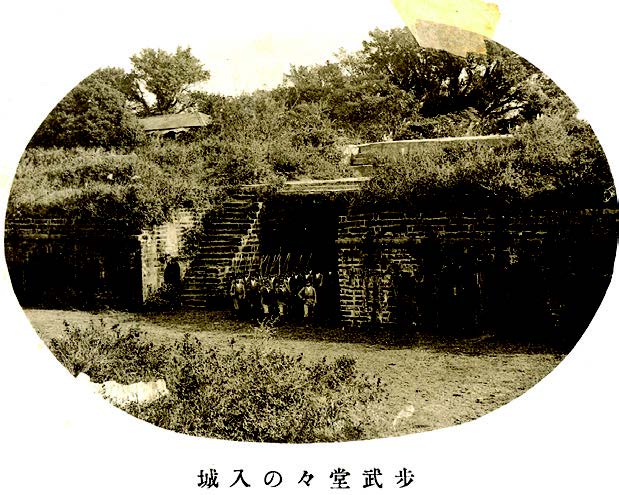

日人接管淡水中學和淡水女學院後,立即改變教學內容,並撤換原有教師;對學生改採斯巴達式管理,無論服裝、儀態、作息都採軍事化,並要求學生以劍道(女生是薙刀)、弓道來修練武士道精神。另外,更嚴格實施軍訓教育,除了經常的練槍、打靶,也有劈刺考試,並有長途的武裝行軍,以培養戰力。

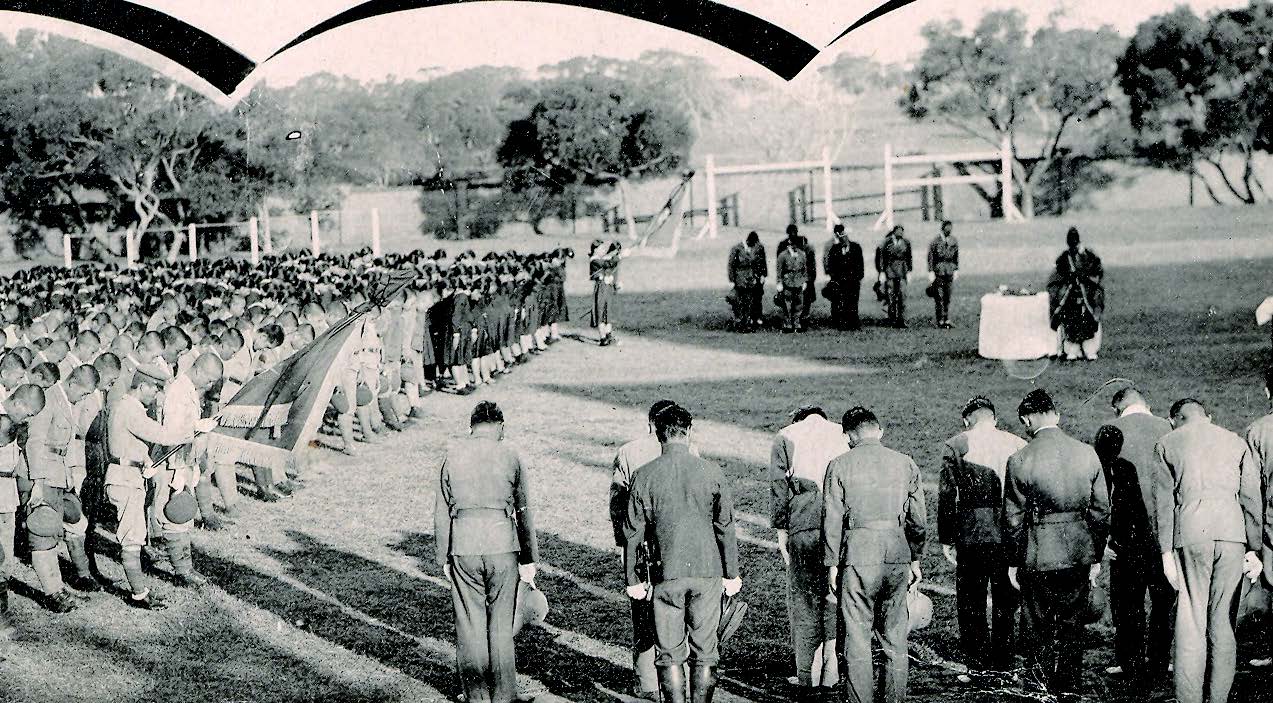

1941 年10 月13 日,臺灣軍司令官本間雅晴中將,曾至淡水校閱淡中的軍訓成效,考察學生素質,以瞭解臺灣青年徵召為日本皇軍的可能性。

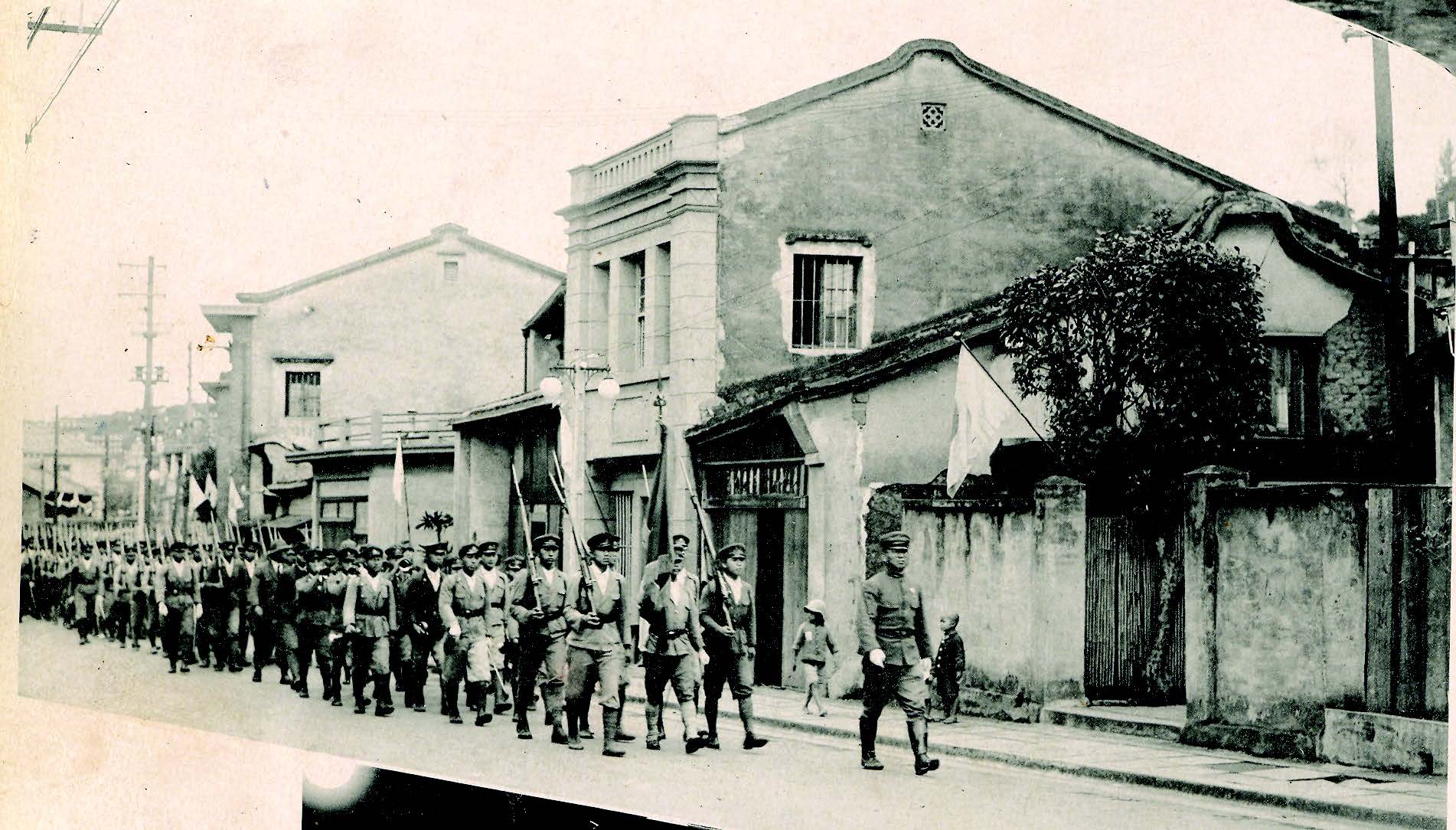

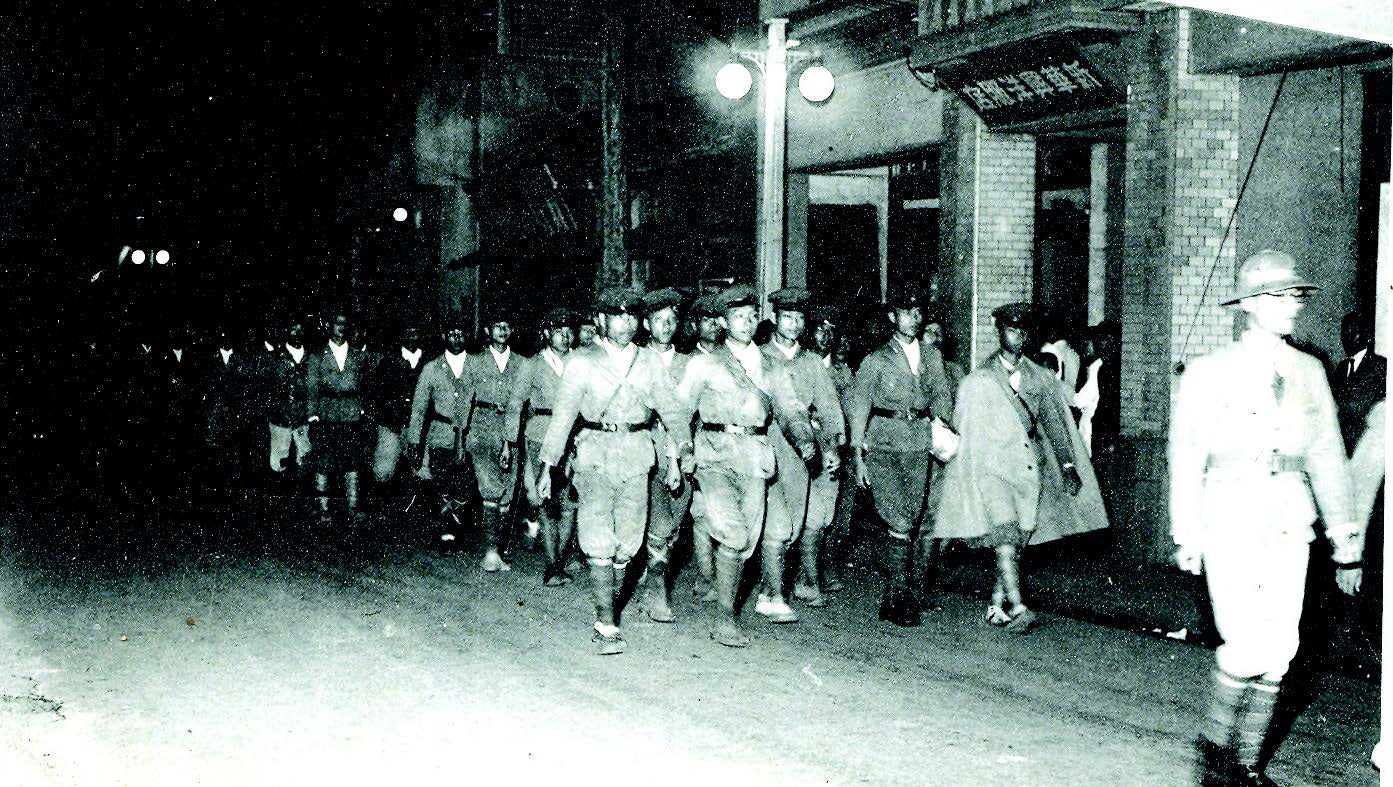

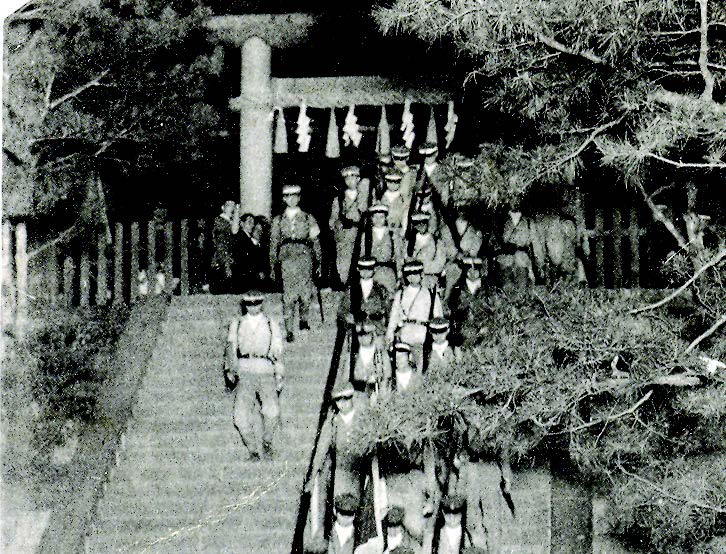

除了校內的軍訓課程,日人也利用日本神道教崇拜來變換兩校的精神內涵,並提振愛國思想。每年有坂校長和教官都會率兩校師生,前往淡水神社和海軍墓園參拜。新淡水神社位於油車口,1939 年竣工,供奉天照大神、明治天皇,以及征台的軍神能久親王。海軍墓園在今運動公園(昔日之淡水第一公墓)上方,是紀念1895 年在淡水港殉國的八名日本海軍,他們的事蹟被視為日本軍魂的象徵。除了例行隆重的祭祀外,並鼓勵學生平時自願前往打掃環境。在無數次往祭海軍墓地時,當全校師生的行列通過淡水街頭,這支軍容壯盛,訓練有素,精神煥發的隊伍,讓沿途民眾留下深刻的印象。

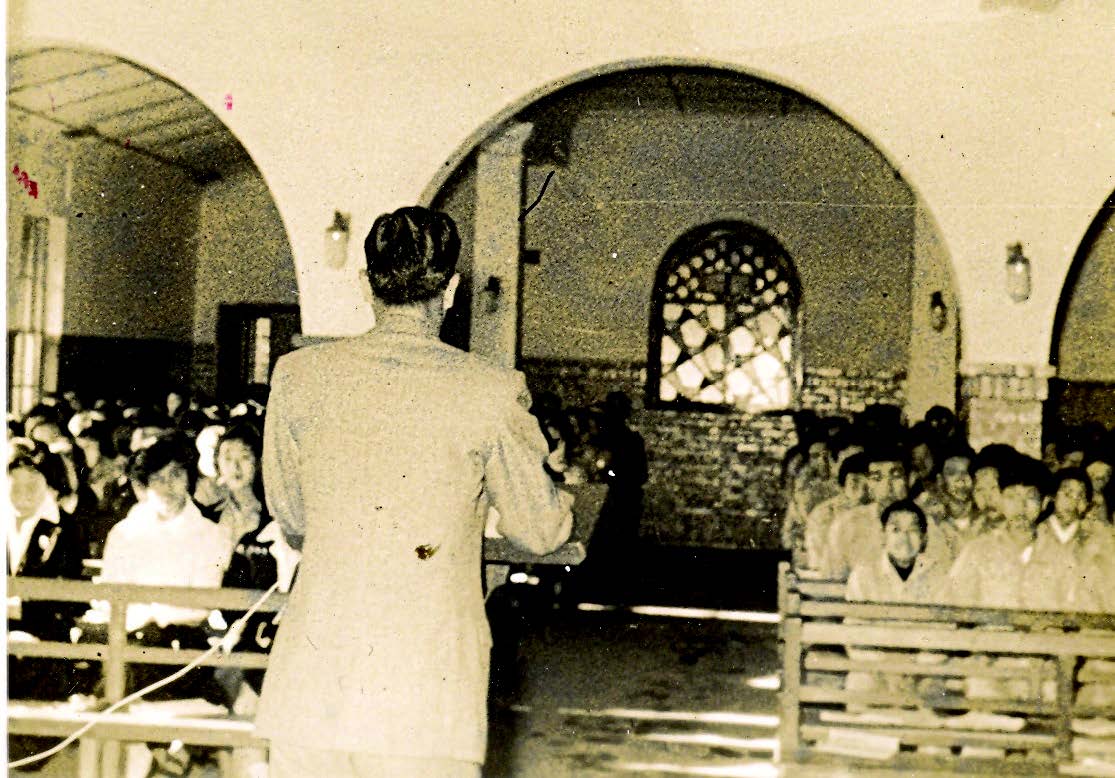

太平洋戰爭爆發,隨著戰況的發展,學校更加強灌輸學生做皇民的信念和決心。每週有坂校長親自主持「必勝鍊成會」,學生也組成「奉公隊」到校外協助民防、救災演習。到了寒暑假,學生還得下鄉參與「勤勞奉仕」,當時的中學生大都前往宜蘭建機場,部份則到台北附近築路和煤礦礦坑工作。而淡中較特別的是被分派往水梘頭建「電探」(雷達)基地,白日做工,夜宿水梘頭國民學校(今水源國小),極為辛苦。到了戰爭末期,日本當局更將學制由五年縮短為四年,以便學生及早投入戰場。1945 年8 月15 日,有坂校長和學生在淡中聽到昭和天皇的「玉音放送」,得知日本已戰敗無條件投降,此舉也等於宣告日人治校的時代從此結束。

1944 年日軍節節敗退, 戰線已逼進臺灣。在兵源短缺之下,中學五年制改為四年,以利中學生及早入伍。圖為淡中唯一一屆四年制的畢業生,與有坂校長在八角塔前為三位奉召入伍的老師壯行,八個月後日本戰敗投降。照片右起為橫山配屬上尉、櫻井軍曹、有坂校長、服部教頭及梅谷郁夫少尉。

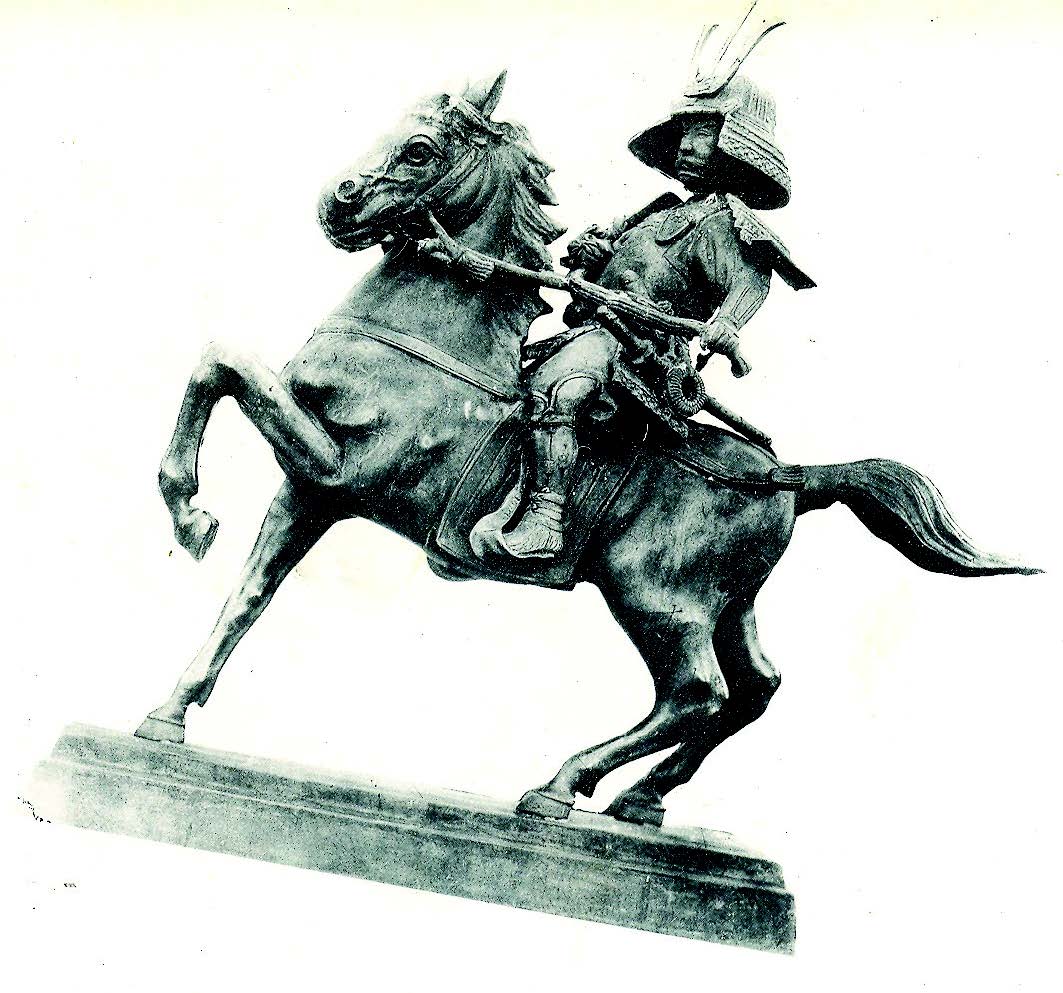

歷史捉弄的馬偕博士銅像

淡水中學完成八角塔校舍後,另一個建築計畫就是圖書館兼作馬偕博士紀念館的建設。自1931 年起就以三萬元為目標向各界募款,但在1936 年日本政府強制接管淡水中學時,圖書館尚未興建。不過教士會基於教學需求,及讓後人不忘創校歷史,就留下這筆募得之款項,供日人接管淡中後建立圖書館和馬偕博士銅像,做為讓渡之條件。

讓渡淡中的另一條件,是希望日人銓派一位日本基督徒擔任校長,但日人卻折衷派出一位教會學校出身的有坂一世擔任校長。有坂校長依約完成「馬偕博士記念圖書館」和馬偕紀念銅像,於 1939 年 4 月完工舉行「除幕式」。

過去的淡水中學是教會學校,日本人接管後卻成了皇民教育的場所。圖書館的落成儀式不再是做禮拜,而成了日本神道教法會。那天由兩位日本和尚(坊主)主持,圖書館大門口掛著雷紋飾紙和供桌(桌上有清酒、麻糬,當天學生各得紅、白兩個麻糬為賀禮)。當時恰逢偕叡廉夫婦休假返國,否則, 面對如此不協調的方式紀念這位宣教英雄,將情何以堪!

而馬偕博士銅像也一樣波折不斷。因為落成不到兩年就爆發太平洋戰爭,英、美成了敵國,英屬加拿大人的銅像自然成了相當敏感的物件。但是有坂校長是位英文學者,不僅不排斥它,並以它做為淡中精神的表徵。直到戰爭末期,有坂校長意識到留下銅像即使不為學校惹禍,也難逃被拆去做軍器原料的命運;因此,將它取下藏於倉庫。戰後,偕叡廉回台尋找馬偕銅像時,卻發現已遭竊失蹤。

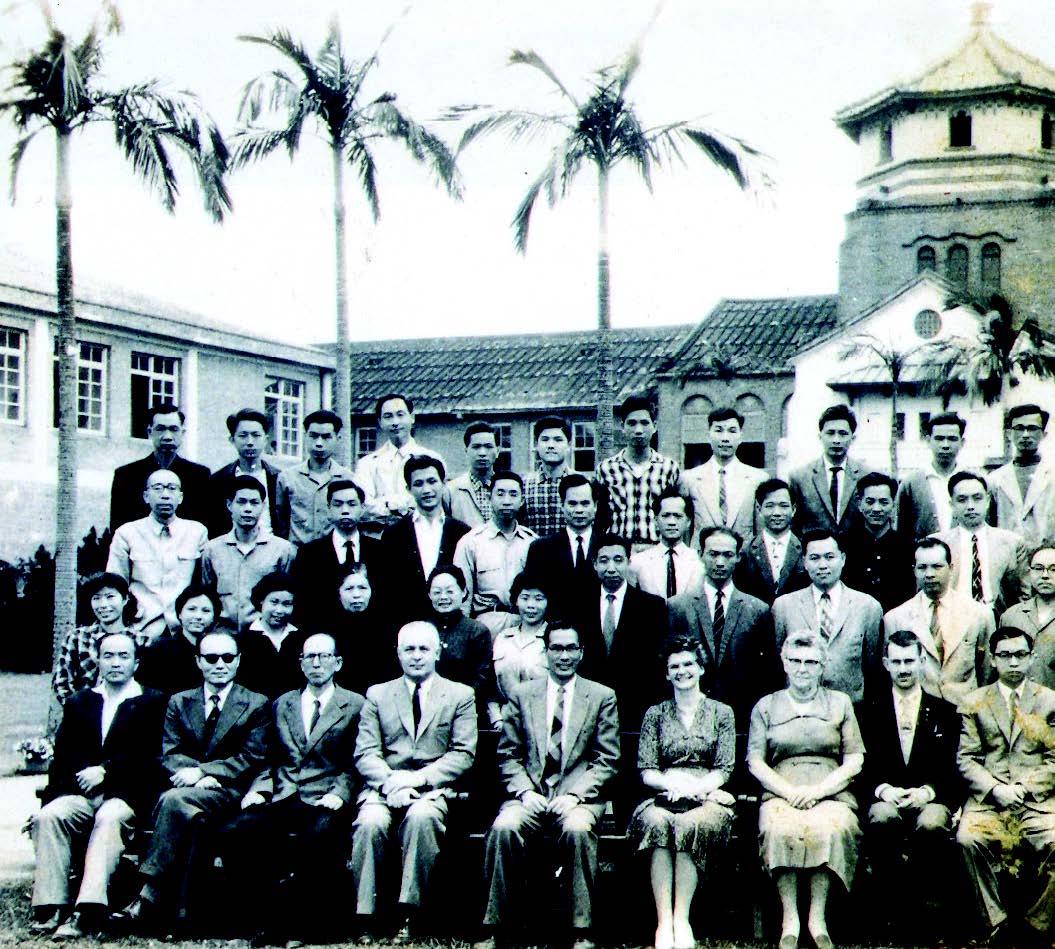

不過歷史是會輪轉的。1957 年由當年全體畢業生捐獻,委請雕塑家張福霖先生,參考先前銅像造型, 重塑一尊馬偕博士銅像。3 月9 日校慶當天,在馬偕圖書館前舉行馬偕博士銅像重立和紀念禮拜,禮拜中偕叡廉夫婦等馬偕家族都受邀成為座上賓。

「馬偕博士記念圖書館」因與八角塔教室區相隔,所以北側設有音樂教室,當年日本「謠曲」的教唱, 是皇民教育重要的教學內容。戰後,「馬偕博士記念圖書館」使用至1983 年,之後利用杜道理姑娘捐献之遺產加蓋為二樓;2000 年圖書館遷往新大樓後,再將此建築內部整修改為教室,而成今貌。

本棟建築是淡江校園內目前僅存之日式建築。當年落成所刻之「馬偕博士記念圖書館」的大理石牌依然立於門口(只是「記」字是日文用字並非錯字),供後人緬懷。

淡江人的精神堡壘

淡江中學八角塔這棟臺灣教育史上最具代表性的建築,不只是歷代淡江人精神所繫, 也是淡江百年歷史傳統和校園文化的表徵。

自馬偕博士公子偕叡廉回淡水創辦淡水中學校,如何規劃一所理想的校園是當時所重視的課題。1913 年加拿大母會派宣教師羅虔益(Mr.Kenneth Dowie, B.Sc.)來台,從事教育和青年宗教工作。他畢業於加拿大麥基爾大學工學院(McGill University),具有建築方面的背景,後來也負責中學新校舍的設計建造。

淡水建校的土地部分原為馬偕博士所私有,他於 1896 年購得 5 千坪土地,後來教士會陸續購入鄰近土地,提出建校計劃後,獲日本總督府准許為建校募款。

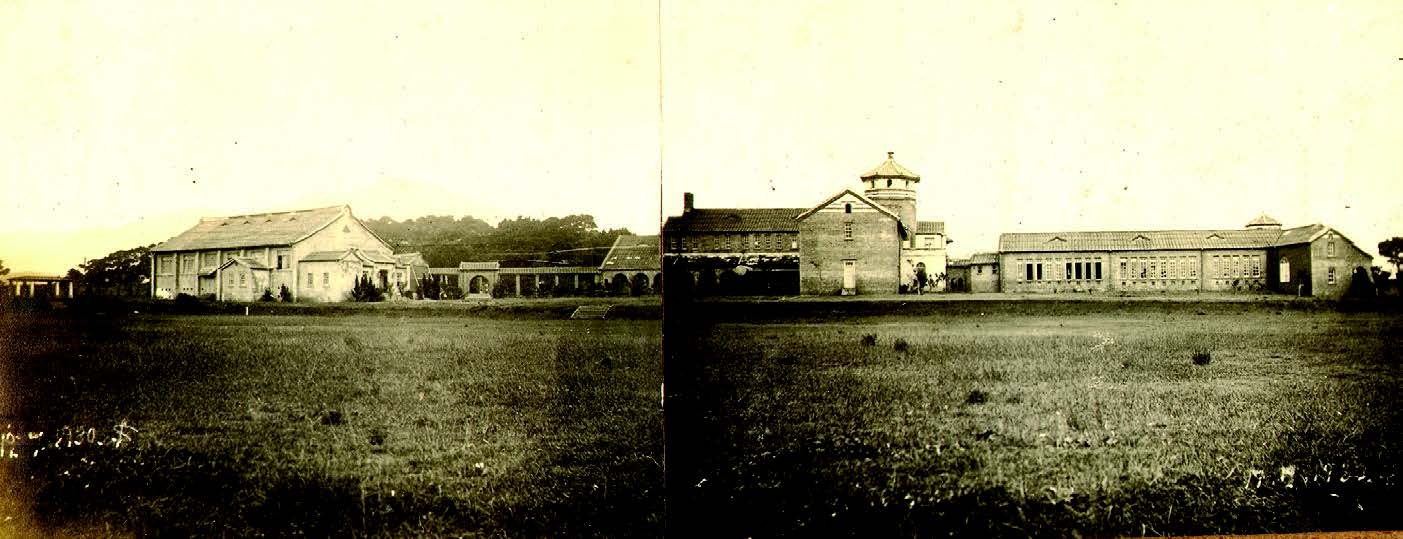

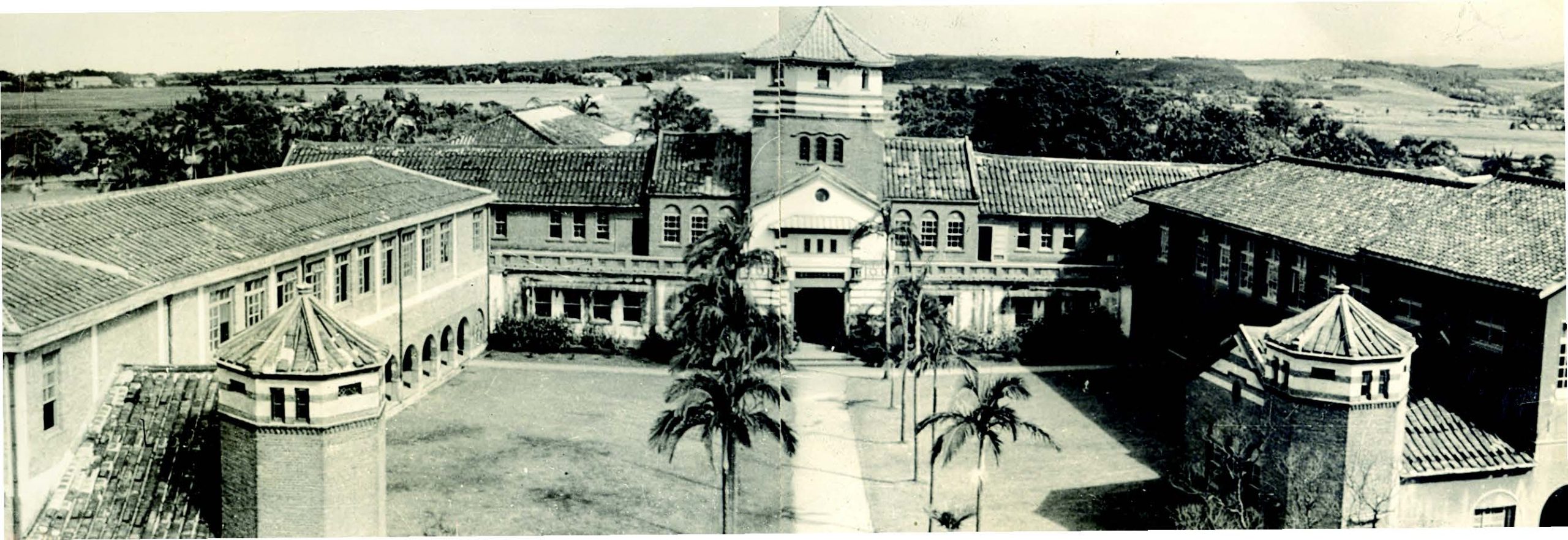

1923 年5 月淡江中學首棟建築體育館先行落成,校園主體建築八角塔隨即在1923 年11 月開工,至1925 年3 月9 日(校慶)竣工,同年7 月1 日舉行落成與開學典禮。

中西合璧的經典建築

八角塔被譽為臺灣中西合璧(日語稱漢洋折衷)的經典建築,建築形式脫胎自美國加洲Santa Monica 中學和美國加州理工學院。羅虔益成功融合了兩校建築的特色,並採用臺灣地方性建材,按三合院格局,兩翼教室依次降低(現已加蓋二樓),前端收頭有八角形衛塔(也稱翼塔),三塔環護青翠的前庭,中間開紅磚道通正門。主塔正面和衛塔上方以磚面和粉面紅白交替,陽臺和教室通氣口都有秀麗的綠釉琉璃窗,十分典雅。正門以觀音石為門楣並雕出雀替和宮燈,展現在地色彩,門額上方有吳廷芳篆隸「信愛望」三字,古樸高雅。

初建時,主塔後方為禮拜堂及食堂;後方還以一段美麗的過水廊連接體育館,其間以一古樸的紅磚拱門做為馬偕墓園的入口,構成一優美而整體性的校園。

八角塔主體建築採三合院格局,主塔採八角寶塔為頂,左右兩翼教室原本是一樓,建築天際線到此下降,到兩翼末端之教 室再略為升高,最後以兩座較樸素簡潔的小八角塔為翼塔作收尾,可謂主副有序,三塔環護著青翠的前庭,紅磚綠草相輝映, 兩側教室有一排比例精美、砌工精湛的磚拱迴廊,連續磚拱中不只有大小之分,還有拱中帶拱,符合美學中「變化中有統一, 統一中有變化」原則。

雄踞埔頂的信望愛塔

八角塔命名為「信望愛塔」,取自聖經歌林多前書十三章13 節:「如今長存的有信、有望、有愛,這其中最大的是愛。」主塔高60呎,為當時淡水最高之建築物。塔旁設有陽台, 早年前無建物,在此坐東北朝西南,前望觀音山、左攬大屯山、右眺淡水海口,山環水繞, 淡水風光,一覽無遺。

八角塔校舍的設計是以容納五百名學生為規劃。主體建築為二樓建築,主塔兩側之一樓為行政空間,二樓為學生宿舍,後側一樓為禮拜堂兼餐廳,再後側是廚房等服務空間。樓上也是宿舍。兩翼東側為一般教室,西側是實驗室、階梯教室等特殊教學空間,兩側翼塔旁除了教室外,前有一門廊做為玄關。

軍國主義下的高塔

淡中是一所教會學校,校園散發的宗教氣質,自然不見容於逐日擴張的日本軍國主義。在幾番壓迫後,1936 年日本當局強制接管淡中,除了變換教會色彩,更換校徽、校訓、校歌外,校園也有所改變。1938 年升格認定後,將門額重刻「私立淡水中學校」之新校名; 1941 年慶祝立案三週年,在前庭道路兩旁植亞歷山大椰子樹,並以三片椰子葉之造型取代舊校徽;「信望愛」三字雖予保留,但卻在正門左前樹立一座日本民族英雄「楠木正成」的小塑像,強化日本精神教育,八角塔的意涵已轉變成象徵日本軍國主義的高塔。

而此時八角塔的外貌也有改變。由於學生人數激增,教室不敷使用,因此1943 年在八角塔東側教室加蓋二樓,也在後側鄰體育館旁,新建二層樓之今日高中教室大樓。

愛與服務的八角塔

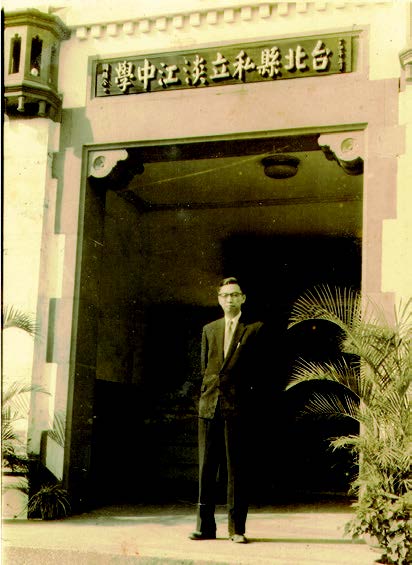

二戰後淡中重歸長老教會,卻得因應新法令再度改名, 1954 年一塊「台北縣私立淡江中學」的木匾掛在八角塔門額上,兩年後淡中男女兩校合併,八角塔成了「38 度線」, 一度將校園分為男生部、女生部。

原本主塔後方是教堂,塔下門廳之壁面有三座拱窗。當時陳敬輝老師利用此窗設計了彩色花窗,中間透光者為校徽,左為加拿大楓葉,右為代表中國的老松,從此成了淡江校園名勝。1966 年大禮拜堂落成啟用後,小教堂則改為教室(今教務處及其後方教室)。

兩校合併後,學生增多八角塔外貌也起了變化:不僅西側教室也加蓋二樓(1960 年),兩翼衛塔旁的門廊和二樓宿舍也陸續擴建成教室;大禮拜堂啟用後,八角塔後側一樓原禮拜堂也隔成教室;1983 年後側增建教室,部分甚至加蓋三樓。最後,因臺灣傳統紅瓦難於維修,1992 年開始陸續將臺灣紅瓦屋頂換成今之金屬浪板。

不過真正讓八角塔與初建時迥異之處,還是外在景觀的改變:冰冷的現代化高樓四起,要避開那些新舊不協調的景觀,已經越來越難了。