私立淡江中學校史館版權所有,未經校內授權,請勿任意轉載、擷取或作為其他用途。

二二八事件與淡水中學

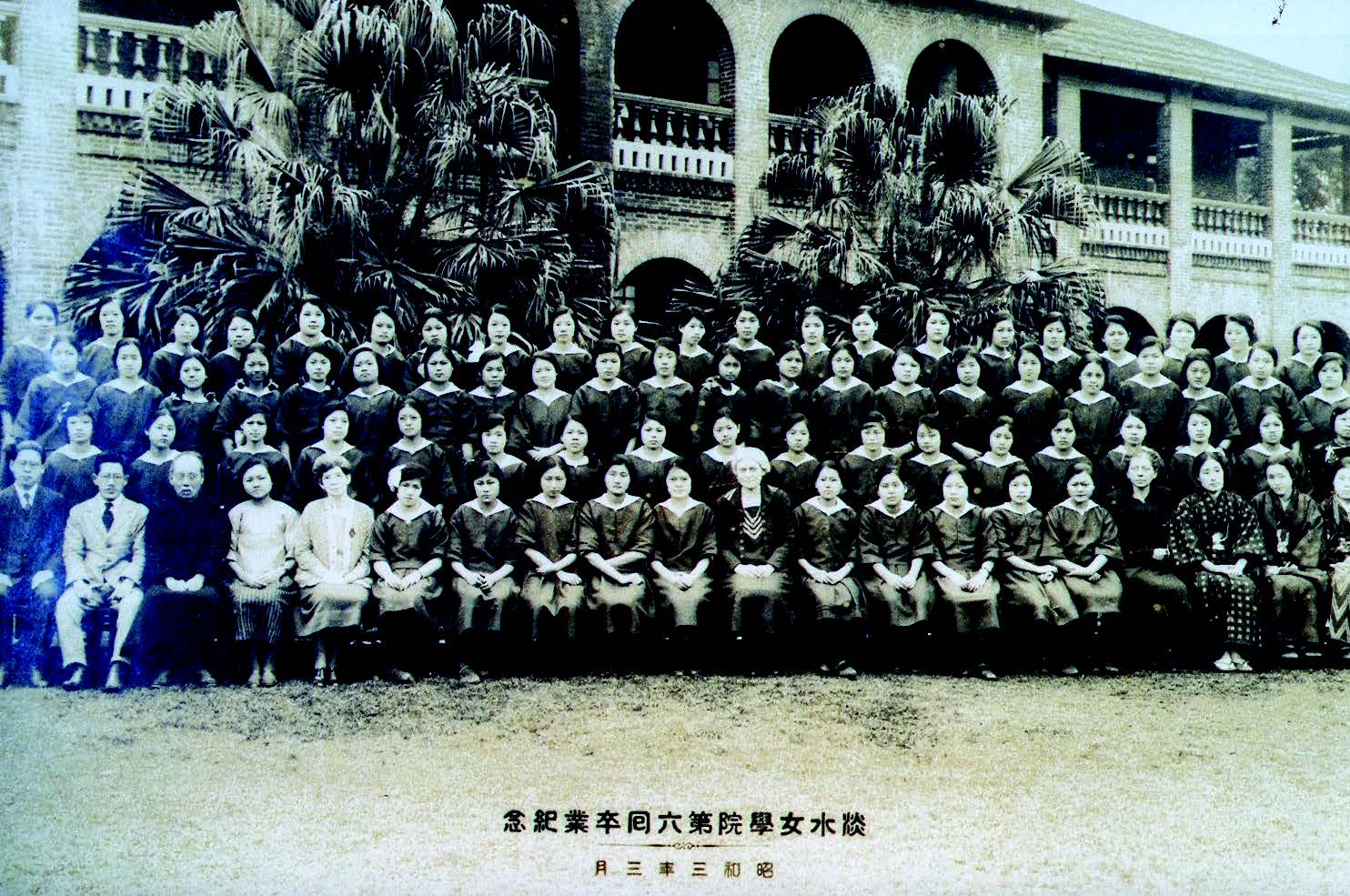

日本戰敗投降後,臺灣長老教會北部大會立即組成董事會,準備進行接收工作。選派林茂生博士為董事長,於1945 年11 月20 日從日人手中收回淡水中學校、淡水高女和宮前女中,並各改名為淡水中學校、淡水女子中學校與中山女子中學校,由林茂生兼任三校校長,並任陳能通與陳清忠為淡水男、女兩校之教務主任。兩天後,淡水男、女兩校師生在淡中舉行有坂校長歡送會。

戰後臺灣社會極不穩定,但在林校長的經營下,兩校校務逐漸穩定。1946 年5 月兩位教務主任升任校長。而就在此時,臺灣社會卻因戰後施政敗壞,百業蕭條而危機四伏,這也直接影響到學校的發展。

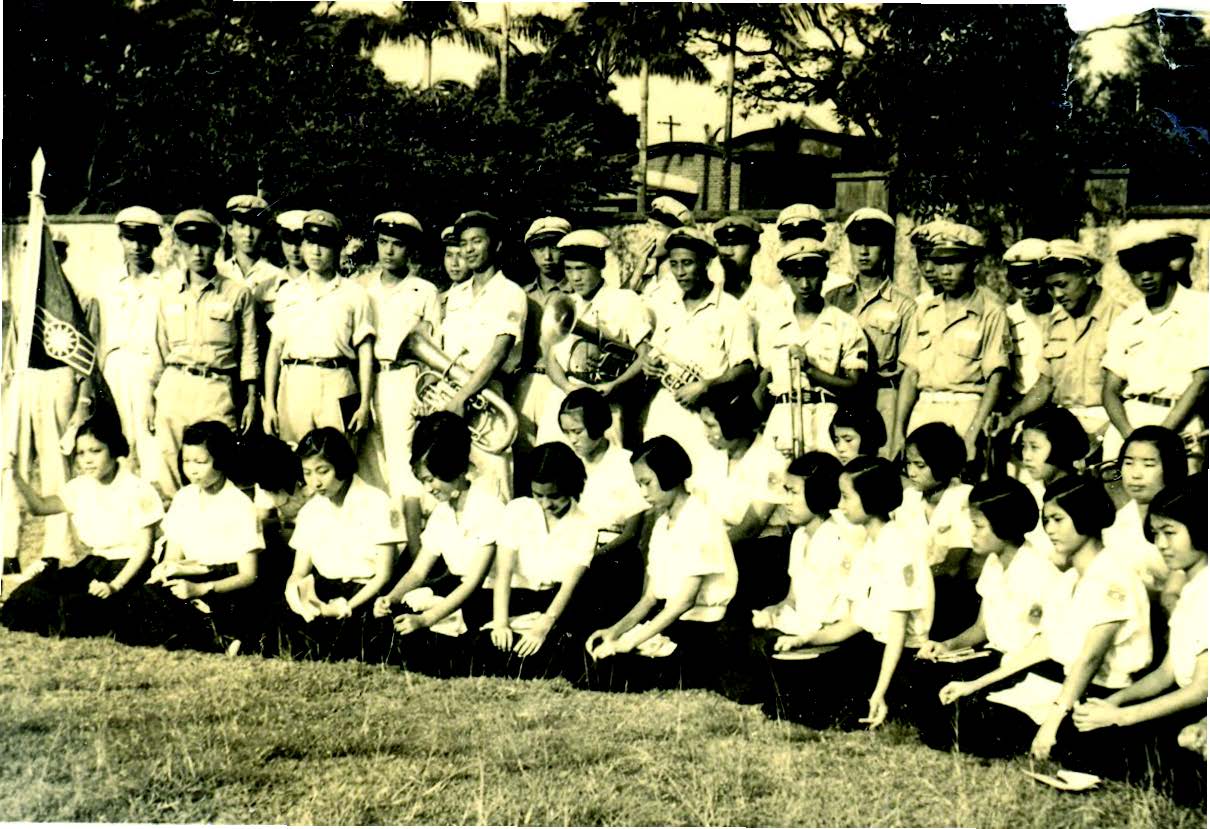

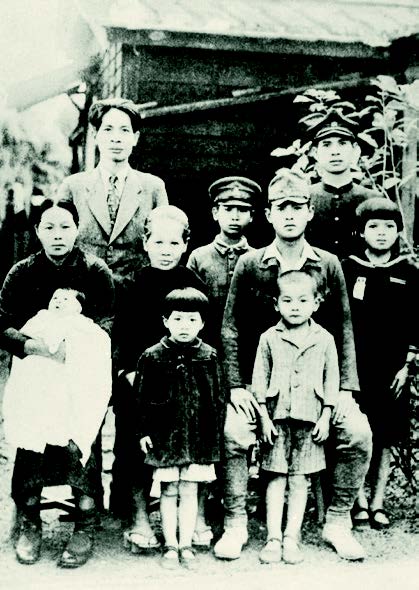

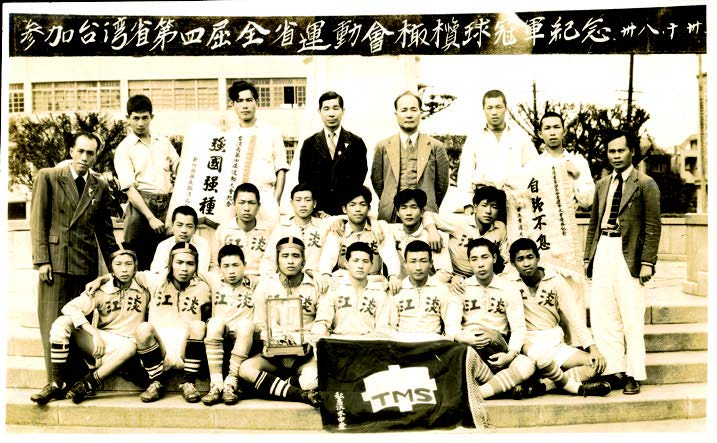

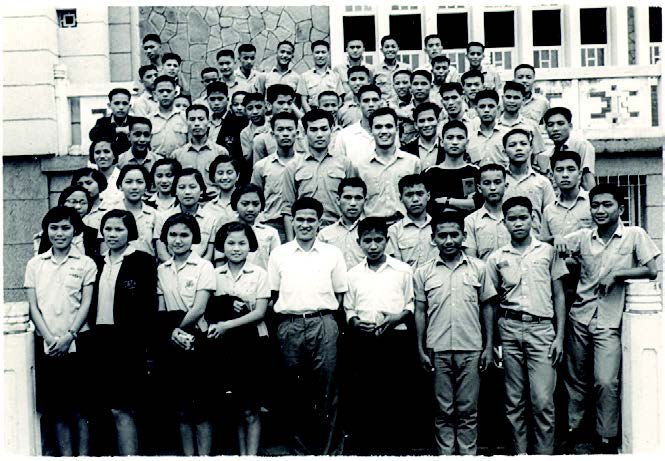

就在二二八陰影籠罩的氛圍裏,1947 年 3 月 7 日偕叡廉老校長自加拿大返回臺灣,和淡中教職員合影,意外留下這些受難者最後身影。陳能通(前排右二)和黃阿統(三排右二),中坐者是偕叡廉夫婦及其長女安蓮。照片下方文字說明兩天後就是北部教會設教紀念日(校慶日)。

淡水中學校的軍訓用槍,是淡水二二八事件的要角。這批槍械是 1939 年配發到淡中的,約兩百枝是無膛線三八教練用槍,足夠一個年級軍訓課使用。其中只有幾把能射擊,學校並無子彈。平時槍械都鎖在槍械庫。

1947 年 2 月,因緝拿由大陸走私至淡水的菸酒,隨後在台北爆發「二二八」慘案,事件迅速擴及全臺。淡水在事變期間,因市井青年進入淡中強取軍訓用槍,攻打水梘頭守軍,造成日後淡中師生牽連受害。

3 月10 日,沙崙地區的國軍在獲得台北方面的援兵後,於當早軍隊衝入淡水街上,殺害不少民眾。常時淡中住校學生郭曉鐘正好下山購物,遭軍人射殺而曝屍街頭。直到下午,陳能通校長才得下山領回屍體,以便通知其台南的親人。翌日清晨五點,大批武裝軍人闖入校園,他們到宿舍強行押走陳能通校長,開槍射傷前來營救校長的理化老師盧園,並在女校前押走體育老師黃阿統。

後來,陳校長和黃阿統被帶往沙崙,三天後街民看見他們被綑綁,用軍車送往基隆。二人自此遇害而屍首無尋,盧園老師也在八日後傷重不治,而董事長林茂生博士也在台北遇害。

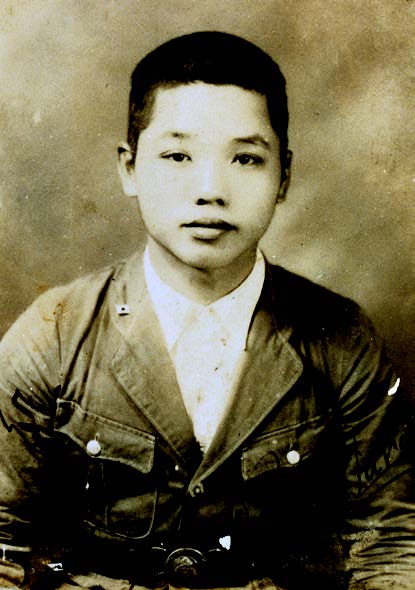

陳能通校長,淡水中學校第二屆(1920 年)畢業後,赴日深造, 畢業於京都帝國大學,是當時臺灣難得的理工人才。1927 年回母校淡水中學任教,是一位以身教贏得同學敬重的師長。他關心學生的課業與生活,更是學生信仰的導師。

日人接管後,他不得不離開淡中,但仍在教會學校服務。戰後重回母校,1946 年任校長。事發當日清晨,陳校長於宿舍中被強行帶走,從此音訊全無。

黃阿統老師,新竹客籍菁英,畢業於台北第二師範,曾任小學訓導。他於 1943 年到淡水高女任教,以疼愛學生,熱心公益受學生愛戴。事發時他是體育老師兼訓育工作,清晨到校是為處理遇害學生後事,但卻為此一去不復返。

另一項令讓當年師生感懷不已的,就是有坂校長不歧視臺灣子弟的作風。臺灣在日人長期不平等差別教育下,公立學校幾乎為日人所壟斷,而私立的淡中和淡水高女幾乎清一色為台籍子弟。有坂校長為了鼓舞學生學習並提高學校的競爭力,除了爭取公立學校的老師到淡中任教外,也將他三位在公立學校就讀的兒子,轉學到淡中與台籍學生同窗共學,以示公平。

盧園老師,1941 年畢業於淡中後,赴日本上田纖維學校深造, 二次大戰時曾任皇軍少尉。戰後,受陳能通校長之邀回母校任教, 事發之時他正在準備訂婚事宜,不料卻從此天人永隔。

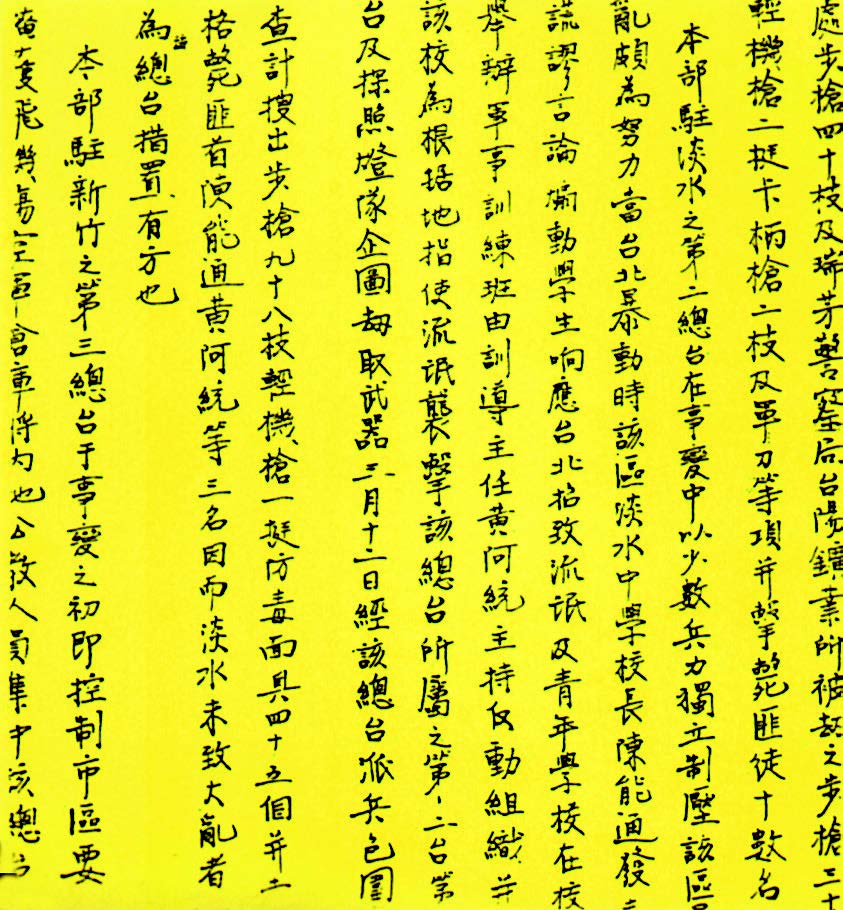

陳校長與黃、盧兩位老師都是當時難得的人才,對於他們遇害的理由,相關單位一直未予公佈。直到 1992 年政治禁忌消除後, 才知這項所謂的淡中「綏靖」行動,是因他們「煽動學生響應台北招致流氓及青年在學校舉辦軍事訓練」,並聲稱對他們「格斃」、「正法」純屬「措置有方」,這種無中生有所羅織的罪名,大大誣蔑了他們三人流血殉職的事實。

淡水兩校一直到四月才恢復平靜,北部教會聘請台北市長游彌堅為三校董事長並兼校長職務,以穩定人心。同時將淡水兩校合併,並因政府法規私校不能使用地方名稱,而改稱淡江中學男子部、淡江中學女子部。同年九月,也將台北的中山女子中學校併入淡江中學女子部。

純德女子中學

淡水男、女兩校雖合併為淡江中學並分男、女兩部,但短期間內仍然無法克服兩校長期以來獨立經營的事實。兩校無論在歷史淵源,或當年經營兩校的教士會、教職員和今日的董事會組織都是不同的。

1948 年北部大會決議男、女兩部分開經營,並各組董事會,兩校仍由游彌堅擔任董事長,並聘王守勇、陳清忠各為男、女兩校校長。同年7 月女子部正式更名為「純德女子中學」。

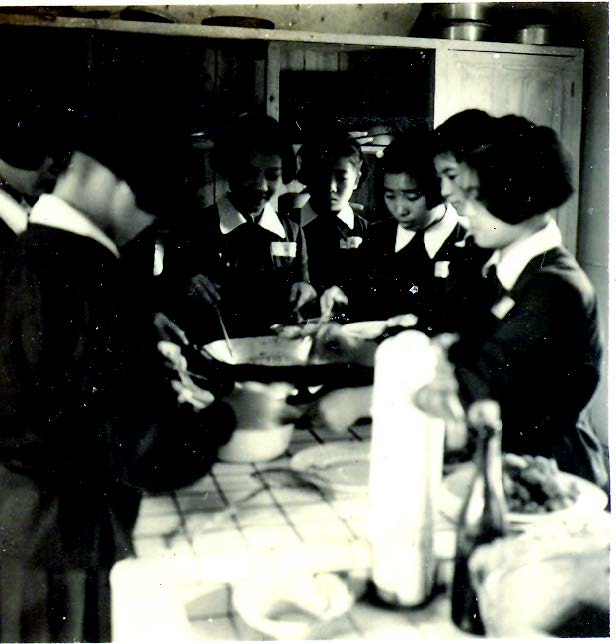

純德女中獨立經營後,校務穩定發展,戰前在台之女宣教師杜道理、德明利兩位姑娘也都返台服務。杜姑娘是前女學院校長,經驗豐富,她主持宗教活動,也教英文;而德姑娘則創辦音樂專科於純德女中。

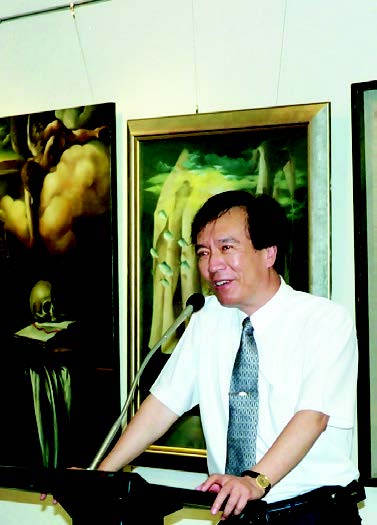

1952 年 2 月陳清忠校長以健康欠佳為由辭去校長之職,董事會遂聘陳泗治繼任校長。陳泗治為著名音樂家,也是德姑娘的門生, 此人事安排意味要純德女中朝音樂學校發展。

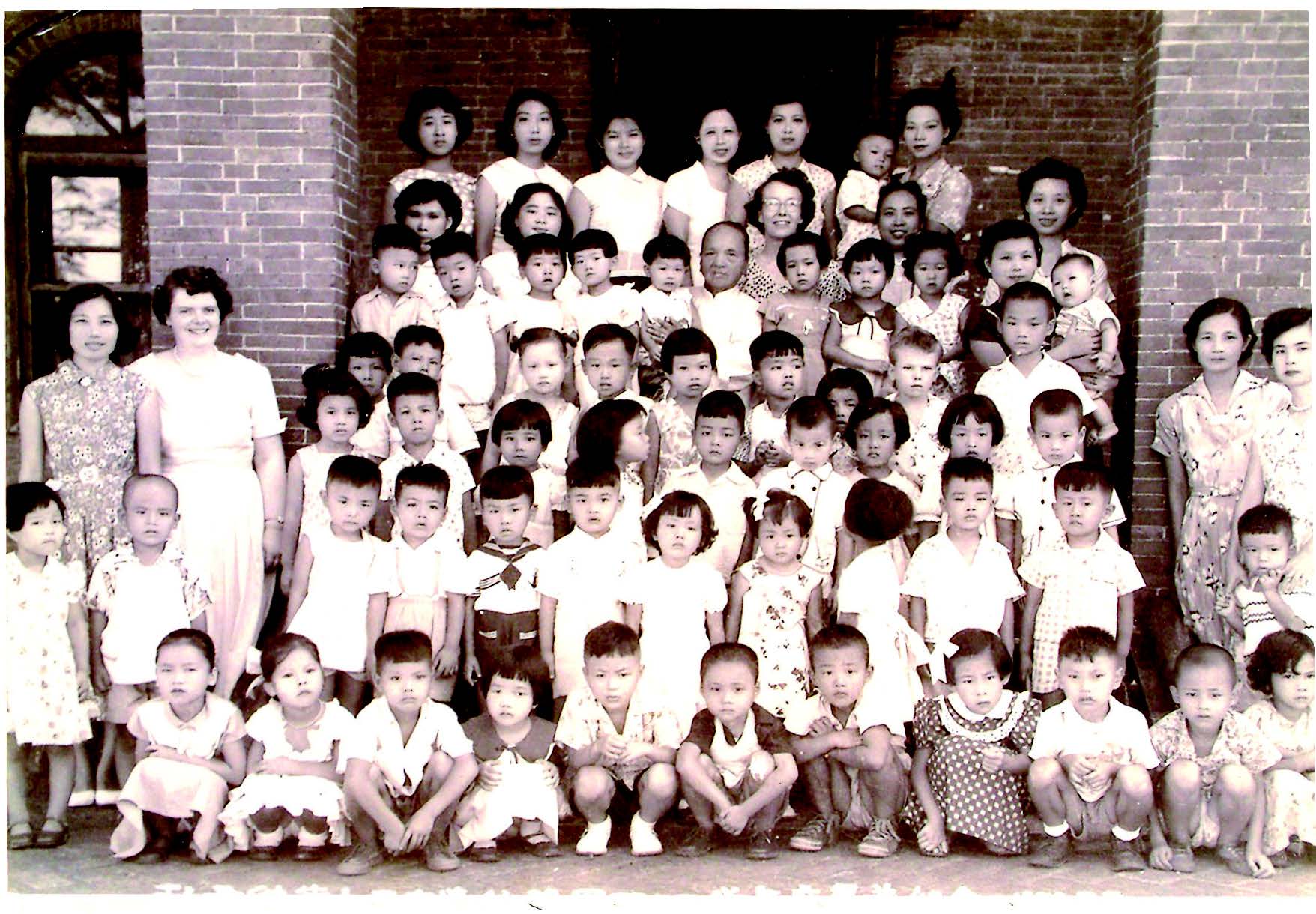

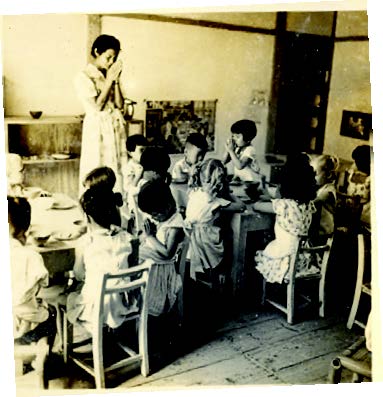

1953 年音樂專科擴大為純德女中附設藝術補習班,先後成立音樂、美術、家政和幼保四科,由名畫家陳敬輝擔任主任。這種藝術專門中學,對當時社會觀念來說,是相當先進的,也由此看出純德女中師生的慧眼與魄力。同年,增設了純德幼稚園,由高瑪烈姑娘(Miss Margaret MacKenzie)負責。該幼稚園可說是淵源於戰前教士會在牛津學堂所創辦的「台幼稚園」,為淡水最悠久者。

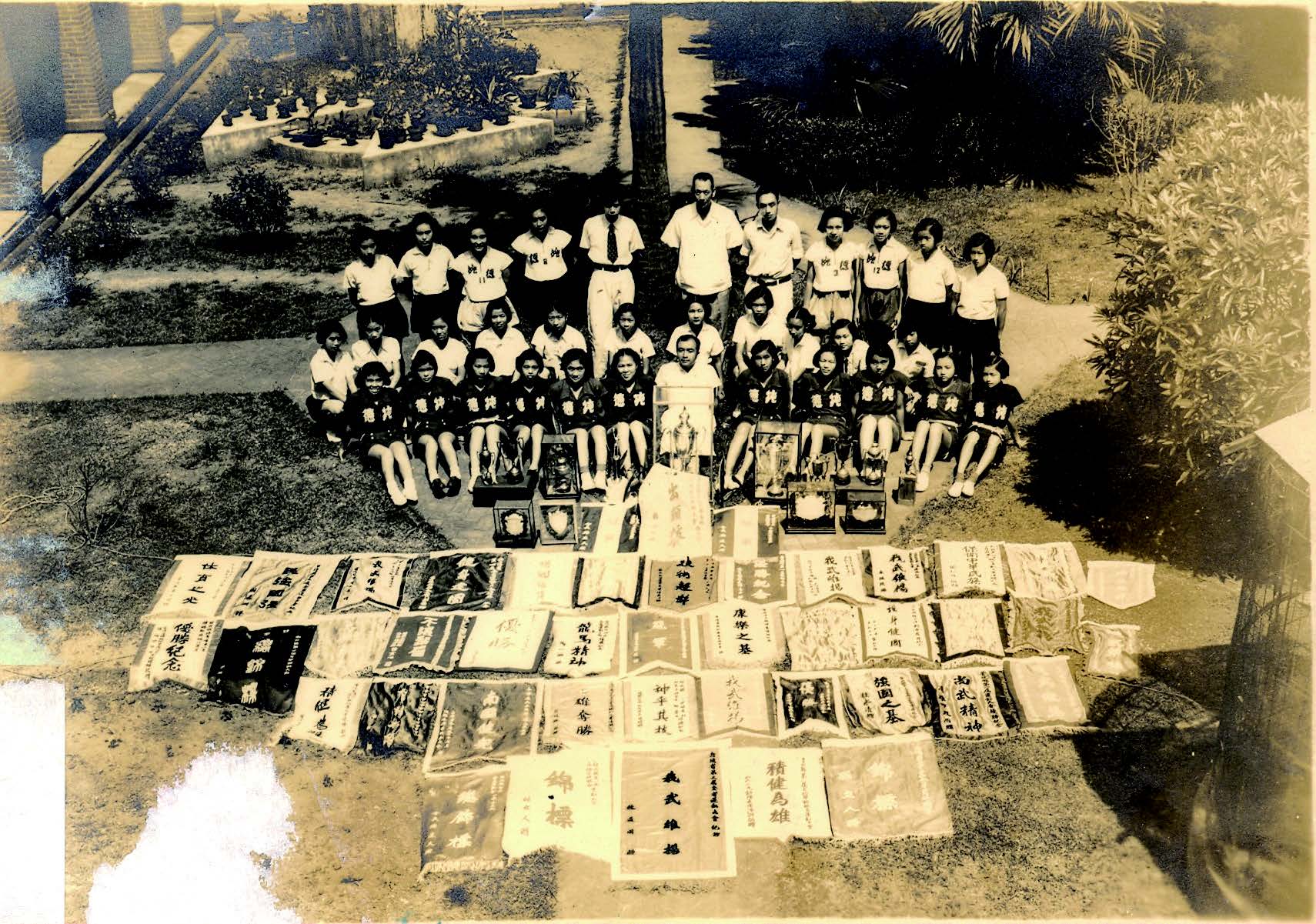

此外,純德女中在體育方面也有傑出的表現,由洪金生老師訓練的純德女子排球隊連續三年獲省運冠軍。而成立於1947 年的純德女子籃球隊,更連獲多屆省運冠軍,並遠赴東南亞比賽,享譽海內外,其威名並不亞於當年的淡中橄欖球隊。

當時純德女中的校地,除淡江原女校校園外,還包括牛津學堂和前宣教師宿舍。1957 年女生部禮拜堂落成使用,除了提供平時和禮拜天住校女生禮拜之用(淡江男生都往淡水禮拜堂禮拜),也供集會之用。

就在純德女中校務發展蒸蒸日上時,一牆之隔的淡江中學卻陷入內憂外患的混亂時期。

稱霸東南亞十餘年的純德女子籃球隊,數度以「祖國雄師」之姿為國爭光, 宣慰僑胞。

動盪不安的淡江中學

1949 年到 1955 年的六年間,淡江中學可說是個動盪的時代。

戰後初期,由於戰時返回加拿大的宣教師尚未回到學校,乃由臺灣長老教會北部大會常置委員會所派任之董事會,自日人手中收回經營管理。但這種發展與質變的經營型態,卻不為戰後回台的淡中創辦人偕叡廉先生所接受。他本身是首任校長,而且任期最長, 淡中創校後也一直是由他所主導的教士會經營。

由於當時董事會並未兼顧戰前教士會經營學校的事實,致使回台的偕叡廉先生,頓時身處戰後丕變的學校環境中,遂導致雙方協調上的困難。此事到了1949 年偕叡廉任命王守勇為校長後,終於爆發衝突。7 月20 日董事會議決解聘校長和所有教職員,並向北部大會集體請辭。雖北部大會為此重組董事會,並重聘校長,紛爭卻未止息。

1951 年,偕叡廉索性以創辦人身分重組董事會,並向教育廳備案。此事件由於雙方紛爭不斷,不少師生都捲入其中,致使教育廳出面調解,並派關頡仝督學接管校長之職,淡江中學的校務嚴重受到影響。

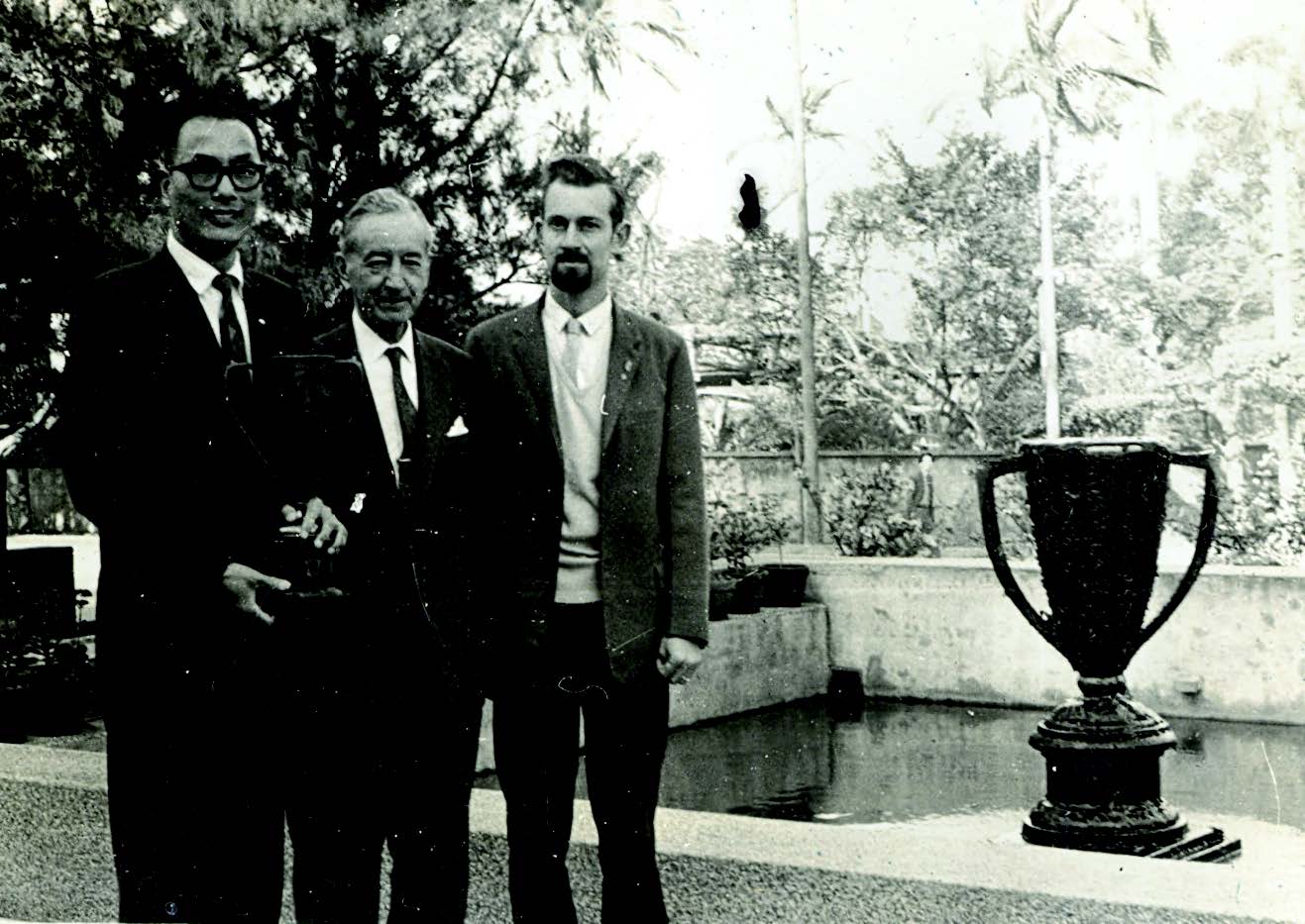

1954 年八角塔下的畢業照。中坐者偕叡廉夫婦, 他們右邊為王守勇校長。當時偕叡廉為董事長。

淡江中學因經營權之爭, 1954 年省教育廳派關頡仝督學接管並代理校長達半年之久。左圖為1955 年3 月關督學離校紀念照。門額上方有他親書之「台北縣私立淡江中學」校名及落款。

最後在 1955 年 1 月,加拿大派出層級最高的總會議長馬禮安博士(Dr.J.L.W.McLean)來台,直接將淡江中學交臺灣基督長老教會北部大會經營,並重組董事會,選派純德女中陳泗治校長接管校務,才結束了長達六年的紛爭。

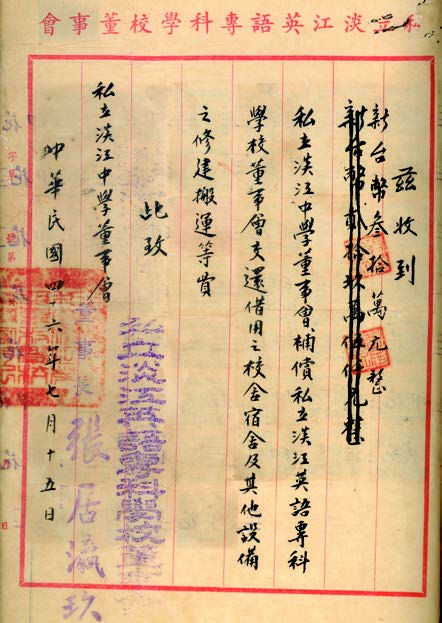

同時期,淡江中學也發生「淡江英語專科學校」事件。該校俗稱「英專」,即今之淡江大學前身。「英專」原為 1948 年 6 月創設於淡江中學校內的英語專科學校。設立此校乃因淡江中學有感於當時高等教育的缺乏,唯因當時資訊不足,未能及時立案。

1950 年董事會聘張鳴為董事長兼校長。張鳴也曾著手興辦大學未獲准,遂沿用淡江英語專科學校之既有規模,申請立案,並自任校長。翌年1 月,張鳴逝世,其妻張居瀛玖續任英專校長,並且日漸擴充其規模於淡江中學之內。一所校園竟有兩所獨立經營的學校,自然衍生不少衝突。

此問題一直到淡江中學校務穩定後,才於 1957 年 7 月支付英專新台幣三十萬元,以輔助其遷往淡水大田寮,那片由淡水士紳為其捐獻的校地。之後英專輾轉發展為今日的淡江大學。

1956 年 4 月,長老教會北部大會接納淡江、純德兩中學董事會所請,將兩校再合併為一校,並分男、女生兩部,合校後由陳泗治擔任首任校長。經校舍整修和增建完成後,又於 1958 年廢男、女兩部,結束了戰後十餘年來的分分合合,淡江中學自此進入一個新的時代。

兩校合併後的淡江中學

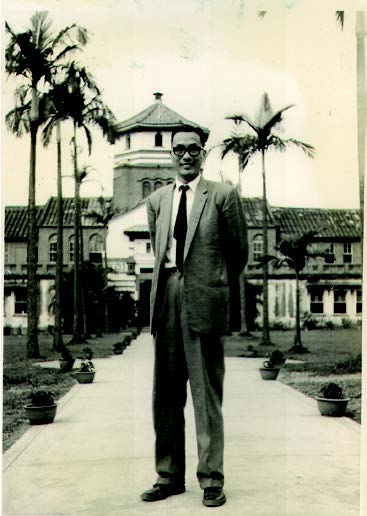

陳泗治先生接任淡江中學校長之後,經營淡中長達二十六年, 是歷任校長中任期最長的一位,其治校風格也直接影響了近代淡江的校風。

陳泗治是淡中早期校友(1928 年畢業)。他本身是音樂家,也是牧師,更是一位人本教育的追求者,特別是對美育有強烈的執著與使命感。他初掌淡江時,教學上有德姑娘、杜姑娘、郭德士(John E.Geddes H.A.)、蔡信義、陳敬輝和洪金生等人的輔佐,學生在音樂、美術、體育和英文方面,都有優異的表現。

到了六○年代,他已完成幾項重要建設,為淡江中學打下良好的基礎。如:教室與宿舍的修建、專科教室的增設、器材與設備的添置,和各項獎學金的增設等。

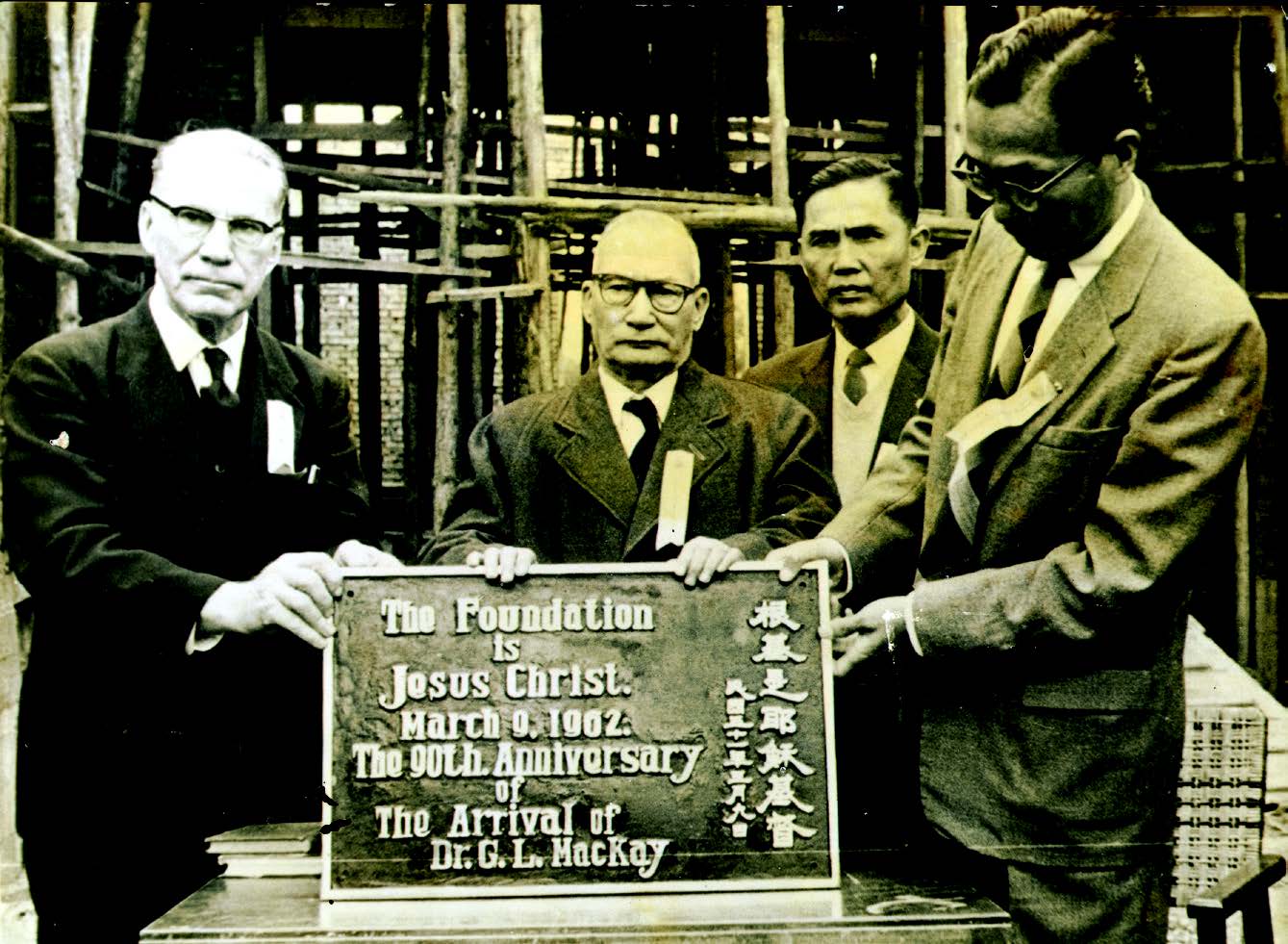

為解決長期以來男生宿舍老舊不足的問題,陳校長於1960 年向教會、家長、校友發起「一萬一百人捐獻運動」,籌募修建經費。1962 年3 月6 日舉行男生宿舍落成典禮,做為馬偕博士抵台九十週年紀念。當時該建築可容納四百人住宿,是陳校長規劃全校學生住宿計劃的開始。另外,當時被譽為遠東最大的淡江大禮拜堂暨宗教活動中心,也在1965 年興建,翌年3 月9 日舉行獻堂典禮。如此對生活教育的重視,和宗教活動對心靈的薰陶,成為淡江中學的辦學特色。

七○年代是私立中學經營極為困難的時代。不僅教育資源分配不均,加上社會風氣趨向急功近利,都無情地擠壓私校的辦學空間,也嚴苛考驗著淡江教育精神的價值性。而陳校長卻始終堅持小班制,以美育為先,鼓勵學生做「文化人」;不以成績高低評定學生價值,又賦予學生極大的表現空間。在升學主義掛帥的教學環境裡,使淡江成為一片淨土。相對的,陳校長和學校也為此承受了難以言喻的壓力。

1981 年陳泗治校長退休後,由教務主任蔡信義先生代理。他一直是陳校長時期的教務主任,也數度代理過校長職責,因此相當稱職。在他代理校長的五年中,致力於課業和升學率的提升,設立各項獎勵辦法,甚至由老帥捐助成立獎學金,也獲致顯著的成果。

1985 年,由時任訓導主任的謝禧得先生升任校長。謝校長除了繼續強化學生課業外,也致力於提升學校的知名度,如與日本名校茗溪學園高校的國際交流,除了打開學生的視野,樹立新傳統,也增進淡江中學在國內、外的聲望。此外,他改善教學設施,大力整修和改善已成珍貴古蹟的校舍建築,並在 1990 年興建完成今日的高一教室大樓。1991 年淡江中學榮獲教育部指定為人文及社會學科重點發展學校,並予經費補助。

蔡信義主任(前排右 6) 擔任代理校長時的教職員陣容。蔡校長左側為日後接任的謝禧得校長。第三排右五為接任謝校長的姚聰榮校長,同排右七則是日後接續姚校長的劉建政校長。

1987 年日本茗溪學園高校與淡江中學國際交流開始,至今已有:近江兄弟社高校、同志社中學校、平和學園アレセイア湘南高校、菲律賓靈惠學院、韓國國際先進學校及加拿大 Woodstock Collegiate Institute 等日、韓、菲及加拿大高校,與淡江中學交流互訪,是淡江國際化的指標。

1995 年謝校長因病辭世於任內,由教務主任姚聰榮先生代理, 並於 1997 年 3 月升任校長。而在此時,臺灣社會有了相當的變化, 升學已不再是教育的終極目標,淡江中學那無法複製的歷史傳統, 古樸高雅的校園情境,以及多元發展的教育理念,正是當時教育環境所期待的。

1994 年7 月,淡江中學再次招收美術班和音樂班。此舉可說是承先啟後,不只上溯純德女中時代追求美育的本質,也因應未來多

元課程的挑戰。1996 年8 月起,更正式辦理綜合高中學制,除了學術學程(自然組、社會組)外,並陸續設立:應用外語(英語及日語)、商業經營、資訊應用、幼兒保育和美工(現已轉型為廣告設計)等專門學程,提供同學多元課程的選擇,創造適性發展的學習環境。1996 年12 月12 日計劃多時的「綜合教學大樓」動土,此項重大建設其經費之龐大,工程之艱鉅,是戰後淡江中學面臨最大的挑戰。2000 年3 月4 日大樓落成啟用,也正預示著淡江中學將以全新的風貌,迎接另一個新時代的來臨。

今日的淡江中學

邁入廿一世紀後,少子化、廣設高中、十二年國教⋯⋯等社會議題與政策,對私校辦學造成嚴峻考驗。淡江中學除了積極建設並更新各項硬體設施,以符合教育潮流外;回到歷史的源頭,從淡江豐厚的歷史文化中,尋回立校的核心價值,並以此作為因應教育環境變化,及回應社會期待的努力方向。

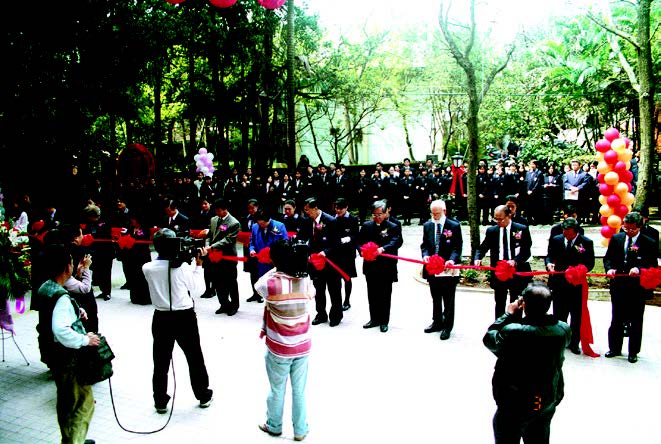

2000 年 6 月,姚聰榮校長率師生組拔河隊,至加拿大馬偕故鄉的「尋根之旅」,是尋根溯源的起點,並協助淡水鎮與馬偕博士故鄉安大略省牛津郡締結姊妹市。(參看「附錄四」第 212 ∼ 213 頁) 接著在 2002 年 3 月「偕叡廉紀念公園」落成開幕。園區內之校史館、臺灣農村文物館、尋根園實習商店,及原住民石板屋也於同日正式開放,成為「淡江校史教學園區」。

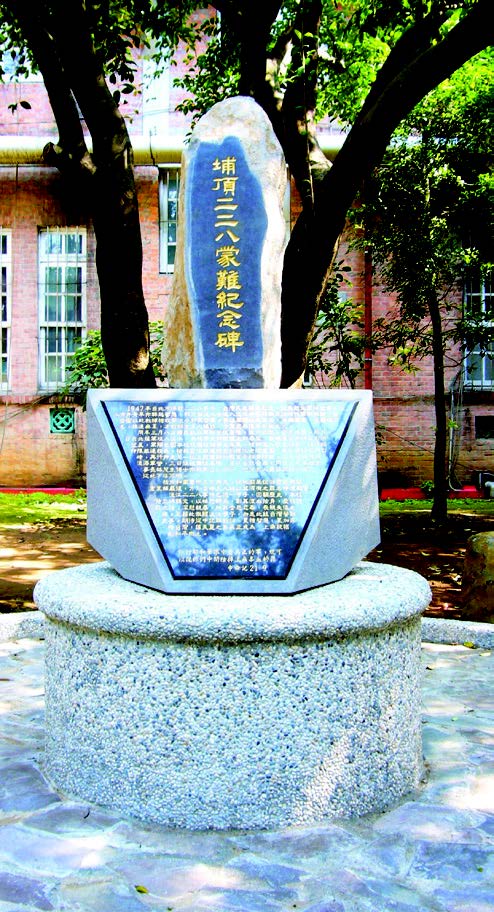

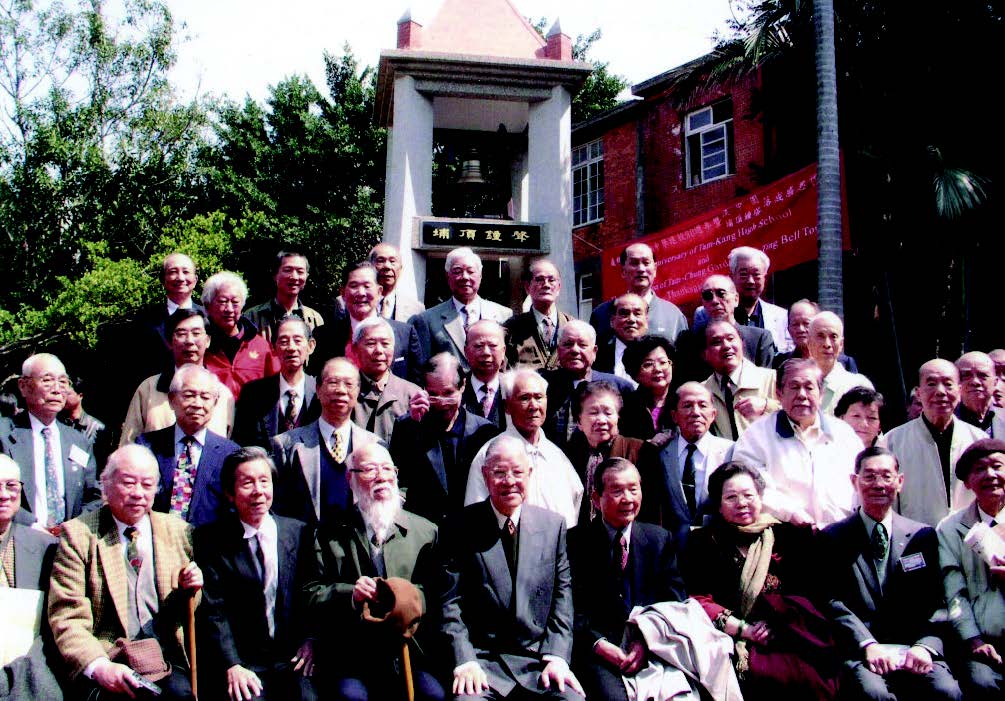

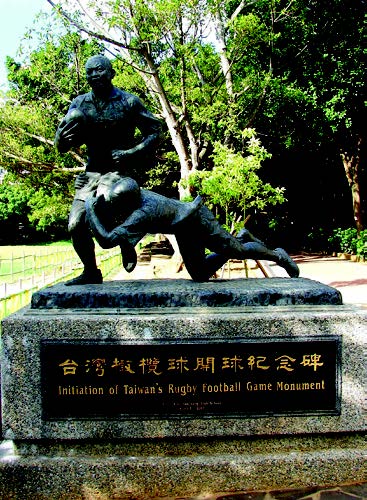

2003 年3 月為紀念橄欖球傳球 80 週年,校方特立「臺灣橄欖球開球紀念碑」以紀念陳清忠校長當年傳球之功。2004 年 3 月, 紀念本校男子中學部設校 90 週年,建「淡中園」及「埔頂鐘塔」,由李前總統登輝揭幕鳴鐘。此舉亦是對偕叡廉校長,和當年篳路藍縷,艱辛創校的先輩們予以肯定和紀念。

此外,自 1996 年開辦綜合高中學制時,開全臺中學創舉,將「淡江中學校史」納入校訂必修課程,藉由對學校歷史與文化底蘊的認識,不僅了解學校的歷史價值,也激發同學之榮譽感與自信心,對淡江近二十年校勢蓬勃發展,影響深遠。

在學校既有辦學基礎上,參酌時代需求,建立具有校本特色的課程,一直是淡江中學校務工作的核心。基於教會學校及本校豐富多元的歷史文化背景,除了透過活動邀請加拿大與各國友人來訪, 以拓展學生國際視野外,建構一個以外語學習為基礎的課程架構, 更是迫切需要。故自 2002 年起,為強化雙語教學,引進外籍教師, 採英語分級教學;進而於 2007 年成立「雙語班」,提供學生全英語學習環境。而國際交流也是淡江學生重要的課程活動:自1987 年日本茗溪學園高校與淡江中學定期的國際交流開始,近江兄弟社高校、平和學園アレセイア湘南高校、菲律賓靈惠學院等校,與淡江中學密切的交流互訪,也是學校國際化的重要指標。

除了國際化,有鑑於過去傳統課程型態的侷限,「活動課程化, 課程活動化」的理念是姚聰榮校長任內極力推動的。2005 年建攀岩塔,推動探索教育;畢業旅行也蛻變成一、二年級的生活營與成長營,藉由活動課程達成探索自我與人際關係互動,並正式納入必修課程;而學校既有之聖誕節、校運會、園遊會等活動,也將之設計為以團隊工作為導向的課程活動,成為淡江中學建立群己關係的鮮活課程。

典雅的校舍與綠意盎然的環境,形成淡江特有的校園風貌。八角塔、大教堂、體育館等歷史建築,在在體現前人調合中西文化, 校舍與環境和諧相融,向為人所津津樂道。1994 年以來,設立音樂、美術班,發展綜合高中學制,以至增設小學部,學生數大幅增加;1990 年學生人數僅 1534 人,到了 2012 年學生數已達 2850 人,同時也帶來增加教學空間及設施的迫切需求。在近二十年,一連串的新校舍設計興建,不管是 2000 年落成啟用的「綜合教學大樓」, 2008 年完工使用的「藝能大樓」,以及 2011 年竣成的「純德堡」小學校舍,除了設備新穎,符合現今教學需求外,校方始終堅持新建築與校園景觀和諧相融的一貫理念,完成一棟棟既滿足新時代的教育需求,又能堅持歷史傳統的優美建築。

而對舊有歷史校舍的活化利用,校方亦是煞費苦心。建於1925 年的女生體育館,因體育埸所的轉移而年久失修遂逐漸停用。2000 年3 月一埸大火燒掉屋頂、窗架和內部陳設。學校董事會鑑於附設純德幼兒園自創設五十年來,輾轉以牛津學堂、真樓、校門口舊日式房舍和純德大樓等為園舍,雖環境幽雅,辦學卓著,但卻苦無較具現代設施之幼教教室。故一致通過保留女生體育館建築古蹟原貌,設計規劃為純德幼兒園的永久園舍。

於 2000 年4 月開工,經過八個月的興建,於 2001 年 12 月 15 竣工啟用,成為幼兒園校舍; 而南側重建之教室則做為本校綜合高中幼保班之教室,構成「淡江幼保教學園區」,不僅是淡江中學首棟浴火重生的古蹟建物,也是臺灣古蹟再利用的典範。

2003 年起臺灣社會「十二年國教」的呼聲四起,而淡江中學劃時代的教育工程也在此時應運而生。為厚植淡江實力,開創新機, 2004 年起積極策劃籌辦小學:2005 年完成董事會章程增訂,翌年7 月7 日得到核可認定;11 月14 日獲教育部中部辦公室准予籌辦, 隨即整修建於1916 年的「純德大樓」作為小學校舍;2007 年5 月得到台北縣政府國教課核准立案招生,同年夏天,純德小學第一屆70 位新生入學。自此砲台埔頂這所由幼兒園至高中完整的「淡江學園」,於焉誕生。

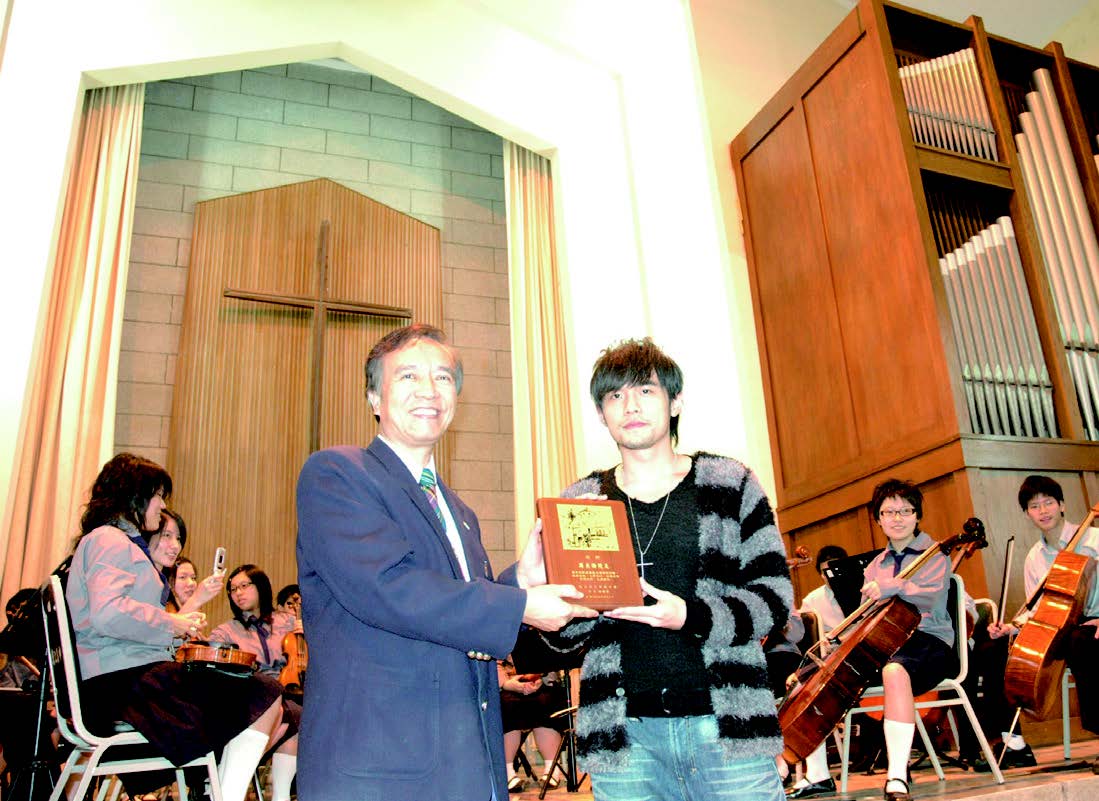

為表彰淡江音樂班第一屆畢業生周杰倫在臺灣及國際演藝界的傑出表現,姚校長於 2006 年頒贈周杰倫音樂班榮譽班主任。

2013 年,主持校務 18 年的姚聰榮校長期滿卸任,3 月23 日於淡江中學大禮拜堂舉行新校長劉建政授職就任禮拜。翌年3 月9 日, 適逢1914 年偕叡廉校長開設淡水中學校100 週年紀念,劉建政校長帶領學校師生舉行系列慶祝活動。

而正當歡慶建校百週年之際,臺灣教育環境有了重大的變革。2014 年「十二年國教」推動實施,108 課綱也將於 2019 年正式上路,而一波波少子化的浪潮更是席捲而來。當全國公私立學校惶惶之際,2017 年 1 月 19 日於本校大禮拜堂,舉行柯賜賢主任就任校長授職感恩禮拜。

回顧令人感嘆和驕傲,回顧也令人謹慎和自信。淡江中學進入廿一世紀後,在百年辦學基礎上,將再迎接臺灣教育新時代的挑戰。我們相信只要追求真理的熱忱存在,只要事奉基督的信心存在,只要追尋真善美的情操存在,馬偕興學的精神必將流傳,淡江中學必將再創歷史的新頁。

中西合璧的經典建築

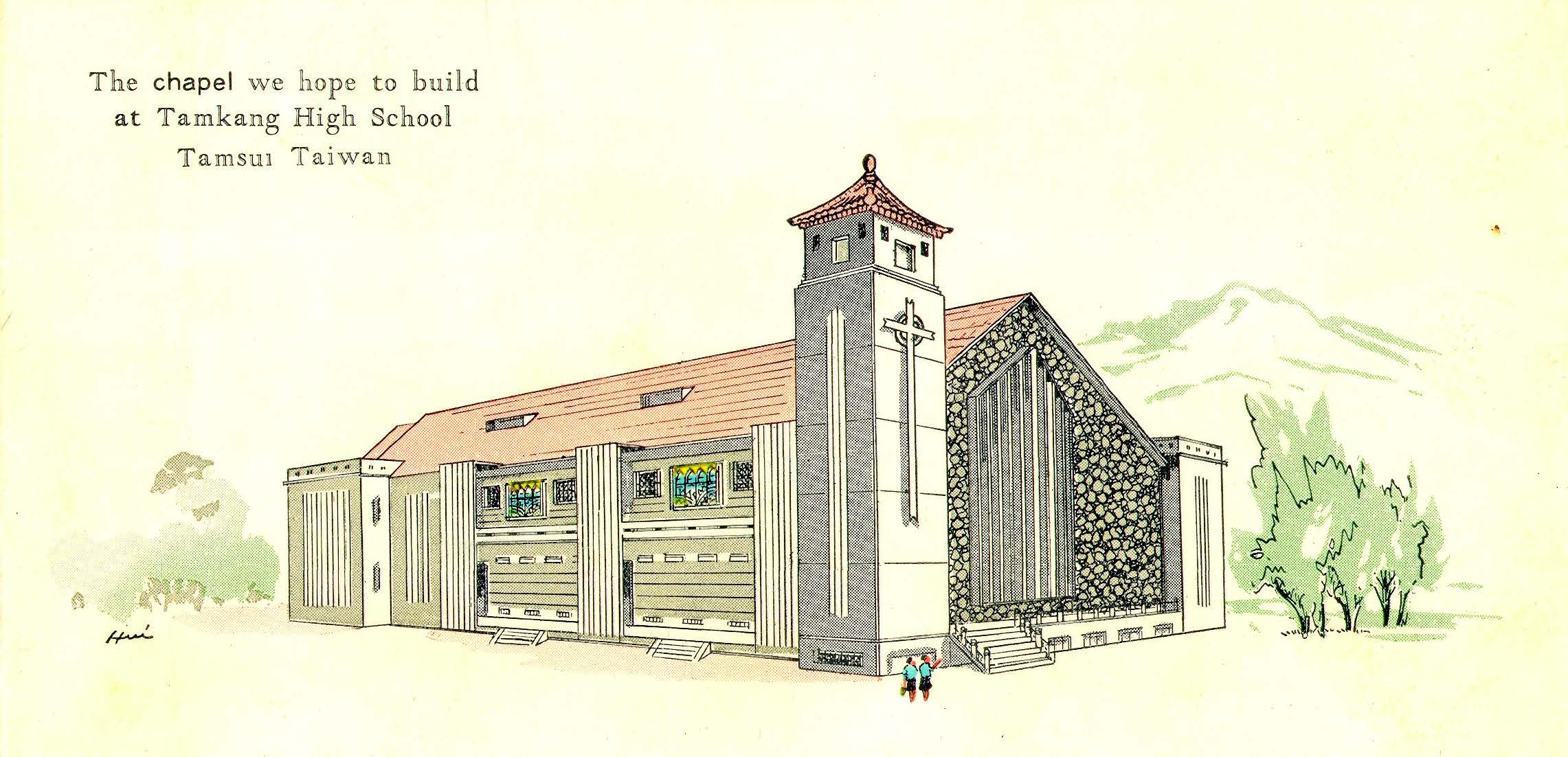

淡江大禮拜堂落成啟用於 1966 年。這棟建築是淡江中學本土化的指標,其建築決策非由西方宣教師主導,建築經費也以臺灣本地基金和籌募為主(工程費 2,610,375 元,加拿大輔助 20 萬)。

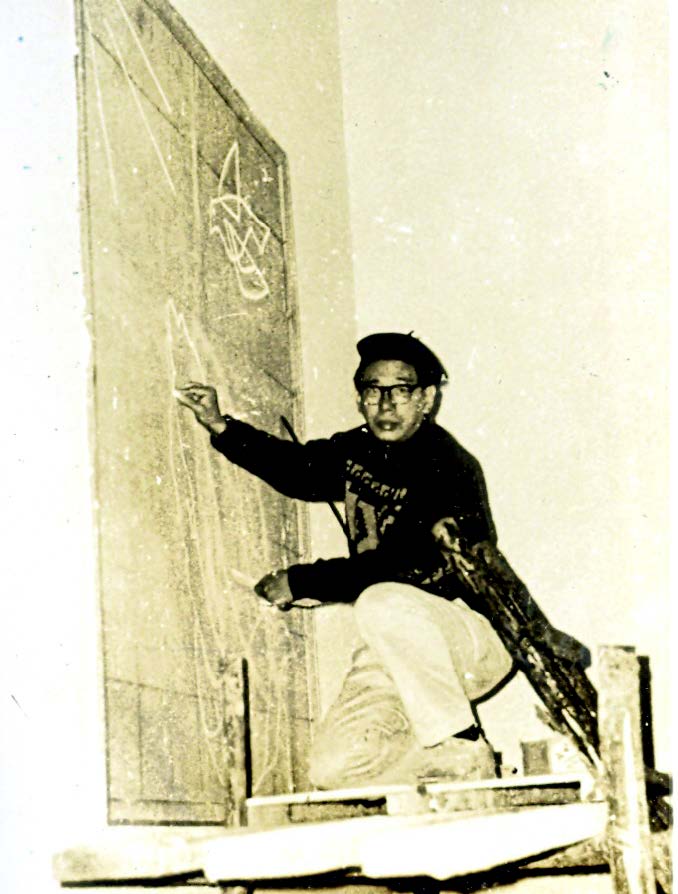

這座教堂的建築形式、空間安排由當時的陳泗治校長所定,淡水教會的陳穎奇長老為建築師。此外, 淡江人最懷念的美術老師,也是著名畫家陳敬輝, 為這所淡江中學在廿世紀後半期最具代表性的建築,做外觀設計及建築裝飾,而賦予此教堂極高的藝術價值。

教堂正面以大塊洗石面和石板,鋪出中世紀石砌教堂的趣味;左邊略作改變的八角塔鐘樓,與原淡江八角塔極為調和,成功將整個校園結合成一體,也發揮出原八角塔所追求的中西文化交會躍昇之理想。教堂之鐘樓命名為「偕叡廉校長紀念塔」,以紀念建校校長偕叡廉,而鐘樓外牆十字架與聖經圖案是淡江校徽。此外,教堂前面的水池和小橋也是校徽的形狀。

禮拜堂設計的意涵,取自聖經詩篇23 篇。前方水池中「銀杯」湧泉,取聖經祥語「福杯滿溢」之意;福杯造型來自1923 年體育館落成時,加拿大聖安得烈學院(St. Andrew's College,偕叡廉校長母校)所贈之祝賀禮杯。啟用以來禮拜堂及其周遭之水池、小橋、明燈、湧杯、錦鯉、祥鴿,塑造了校園特有的文化及傳統,成為淡江校友記憶所繫。追求的中西文化交會躍昇之理想。教堂之鐘樓命名為「偕叡廉校長紀念塔」,以紀念建校校長偕叡廉,而鐘樓外牆十字架與聖經圖案是淡江校徽。此外,教堂前面的水池和小橋也是校徽的形狀。

禮拜堂的設備及空間安排,處處可見當年陳泗治校長的構思。如:固定於地面的椅子,以防好動的中學生; 禮拜堂前方「羔」字造型的祭壇,及「言」字造型的講台,都是他對基督教教義闡述的巧思;便於演員進出的舞台,和牆上投射舞台燈的小窗口,是他為引以為傲的「活人圖」量身打造的;還有最令外人難以理解,可容千人的大禮拜堂,正門寛度竟然只能容兩人擦身而過?其實淡江人都知道,這是因為學生平日進出禮拜堂都是由北邊四個側門。教堂面積 825 坪,當年可容 1500 人,此建築雖非古蹟,但氣勢磅礡,樸實與宏偉兼俱,又能和諧矗立於古老的校園中,與八角塔相互輝映。

見證臺灣教育史的淡江校服

早在清代馬偕博士創辦牛津學堂和女學堂時,為對學生經濟協助和便於管理,就有提供制式服裝。依當年學生口述,馬偕博士對學生服裝儀容要求甚嚴,由當時所留的照片看來,男生是以清代社會的正裝為制式服裝,冬天為長袍馬褂,夏天則是對襟的短衫、水褲;女生則是傳統的大陶衫(又作大刀衫)。甚至女學堂1907 年改制為淡水女學校時,女學生還是穿大陶衫和褲裙,並要梳頭, 有別於當時日本女校的和服式校服。

淡水中學時代的校服

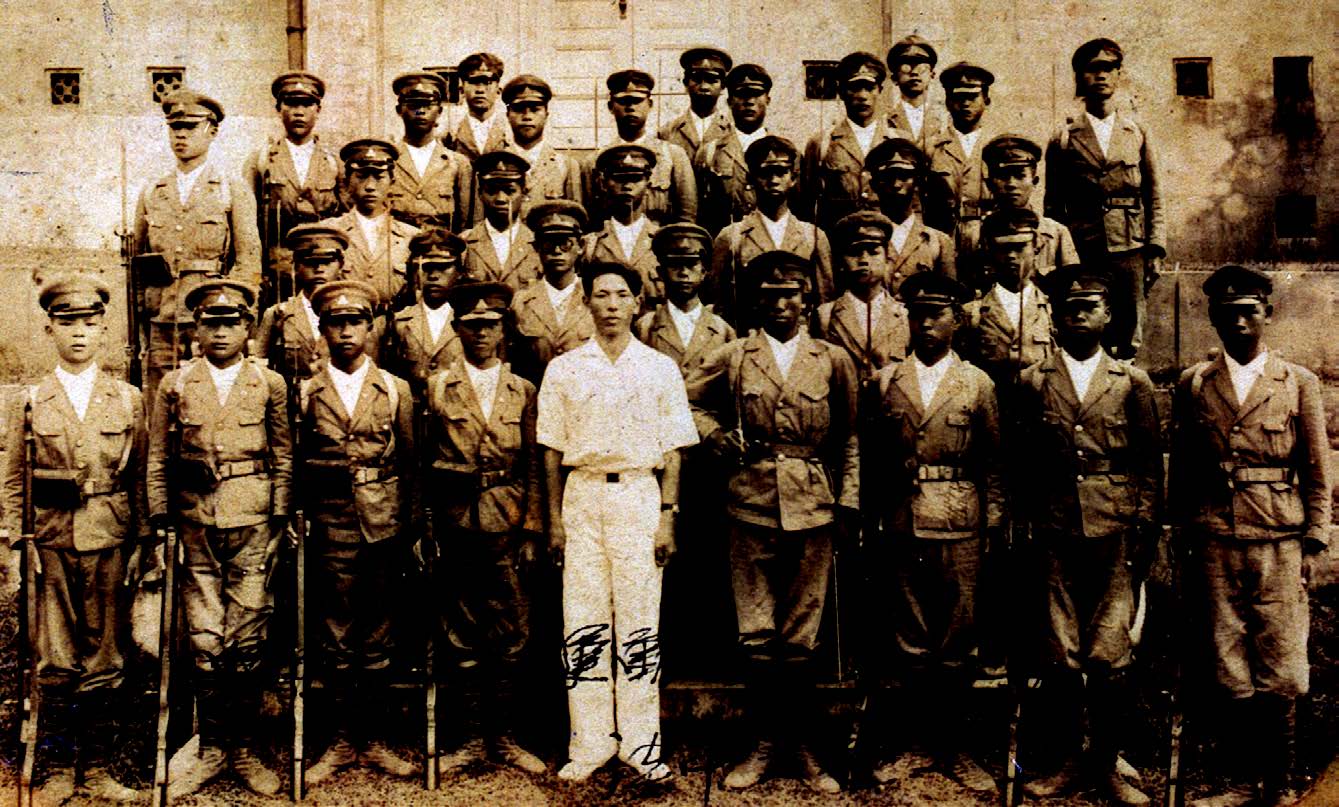

1914 年淡水中學校建校後,校服採和日本一般中學校同樣款式,是明治時期仿普魯士軍服樣式的立領制服。上衣單排五扣,三個口袋,衣領上別有幾年幾班字樣的領章;頭戴圓便帽,帽上有淡江校徽。唯淡水中學不像一般日本中學的海軍藍或黑色,而是採赤褐色為其特色。由於色澤接近一般黃牛(台語「赤牛」),因此淡中學生常會被女生戲稱為「赤牛仔」。直至昭和年間,才改採與日本中學校一樣的黑色立領制服。

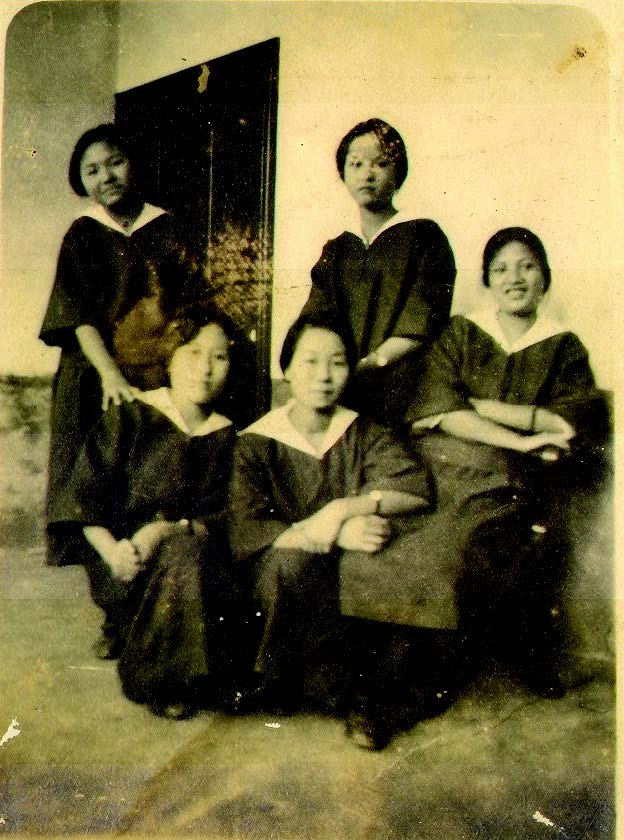

淡水女學院時代的校服

1916 年淡水高等女學校重新開學時,以英國海軍水兵服為範本的制服,在日本大正年間,逐漸成為日本女學生的校服。自淡水女學院時期,也由原本的白衫、黑長裙,轉為採用有水兵領的洋裝制服。該制服冬季為深藍色,並戴圓帽;夏天則採較為輕盈的白色高領洋裝, 和今日仍在使用的皮鞋款式(俗稱「娃娃鞋」)。極富臺灣味而有別於當時的日本學校。

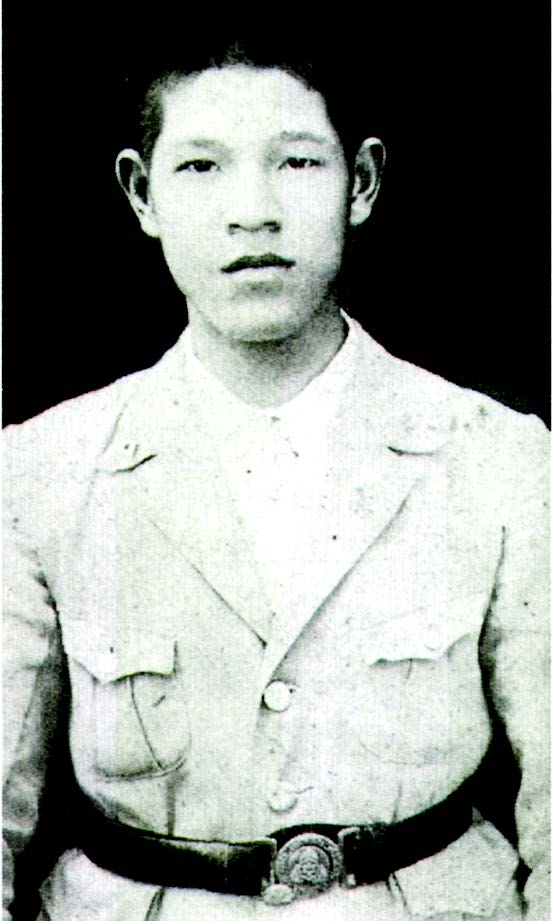

淡水中學校時代的校服

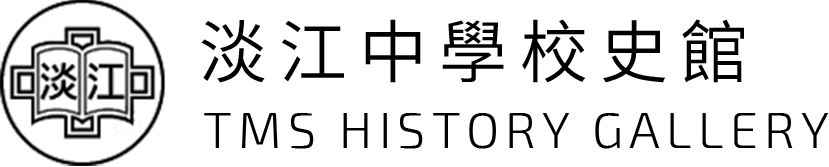

1938 年淡水中學校正式立案後,正值日本軍國主義高漲的時期,中學全面實施軍訓教育,因此校服改為日本陸軍軍服。上衣開襟,打綁腿,頭戴大盤帽,寬皮帶束腰,皮帶環和帽上都有淡中校徽。1941 年後,因戰爭關係,物資短缺, 文部省開始對全國實施制服統一,淡中也改以國民服和戰鬥帽為制服。

淡水高女時代的校服

淡水高女制服則與日本一般女子高校同款,有後領巾的水兵服。夏季以海軍藍長裙配白色上衣,打藍色小領巾,戴白圓帽;冬季則是海軍藍滾白邊之上衣,下身長裙(會因場合和氣溫調配褲裙),加紅圍巾、紅圓帽。直至戰後初期, 女校仍沿用此款制服。

戰後初期的校服

戰後,臺灣社會存在著勤儉建軍,反攻大陸的政治氛圍,自然也反映在當時中學生(初、高中)的制服上。因此,制服形式初中是童子軍裝,高中則是軍訓服。高中男生是俗稱「國防色」的土黃色卡其軍訓服,夏季為短袖白上衣,帽子是大盤帽;初中夏天則是短褲、船形帽。早期純德女中的學生,沿襲日治時代的水兵服,領巾改為滾紅邊,此外, 上衣還別有一枚純德校徽圖案的美麗胸章。後期則依教育廳規定改為白衣黑裙,冬天則為卡其長袖上衣。